���߁@������Ƃ̎���

��@������Ƃ̎��H�� �w�k�R����Z�\�i�x�̎���

�@�{�߂ɂ����ẮA�{�_���̎��M�҂ł���������g�ɂ��u������Ɓv��ΏۂɁA�u���ȔF���v�̘g�g�݂��ϓ_�Ƃ��ĕ��͂��s���B�{���͕�����N�\���O�\���i�j��O���ɑ啪���������ߏ鍂���w�Z�̓�N��g��ΏۂɎ��{���ꂽ�B

�@�ȉ��̍��ځu�P�@������Ƃ̂˂炢�v�u�Q�@�{���̋��ފρi�k�R����Z�\�i�j�v�u�R�@�{���̋�̓I�W�J�i�v��āj�v�͖{���ɐ旧���ď����Ƃ��Ď��M���ꂽ���̂ł���B�v��i�K�̗\�z�ƁA���ۂ̎��ƂƂ̑���_�Ȃǂɂ��Ă��ϓ_�̈�Ƃ���B

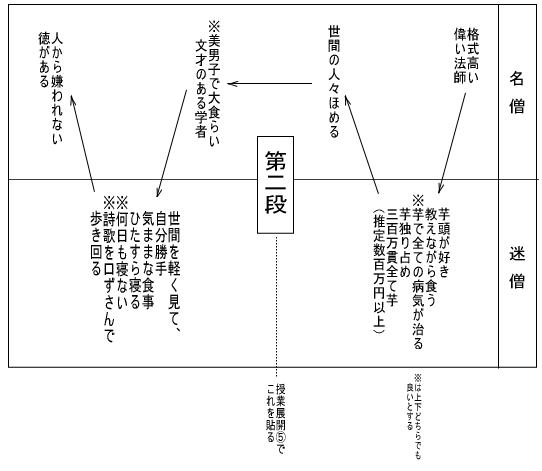

�@�P�@������Ƃ̂˂炢

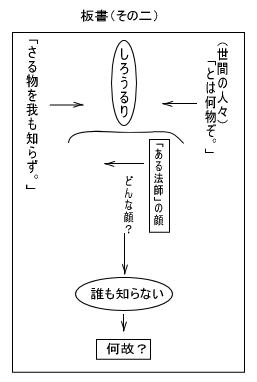

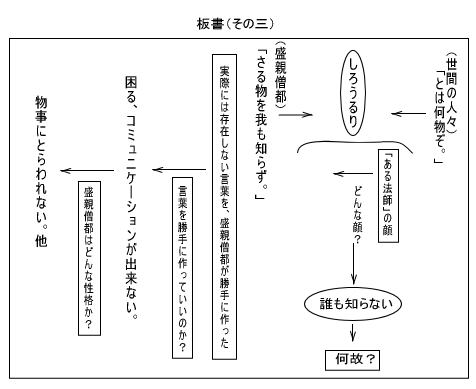

�@�u������Ɓv�͊w�K�҂̎�̓I�Ȏ��Ƃւ̊ւ����d�����A�w�K�҂Ǝw���ґo������̖₢�����Ƃ����`�Ԃ����B�������Ƌ��R������{�Ƃ������ƍ\���ɂ��A�u����v���݂̊֘A�Ɂu�v�����܂�A��i�ɑ���w�K�҂̃C���[�W���N�𑣐i����B

�@�u������Ɓv�́A�w�K�҂��u�����v�Ƃ�����ɂ����āA���߂ċ��ނɐڂ��邩�A����ɏ������Ԃł��邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���B�u�\�K�v�Ƃ����w�K�ߒ��������Đ�̂Ă邱�Ƃɂ���āA�u�����v�Ƃ������w�i�Ƃ��Ċw�K�҂ɑ��鋳�ނ̐G���͂����߂���ʂ��˂炤�B

�@�u���ȔF���v�̊ϓ_����́A���ނ͊w�K�҂̓���I�F����h�邪���u�ى��v�̗͂�������̂��]�܂����B�w�K�҂������Ă��鉿�l�ςɗh���Ԃ�������邱�Ƃɂ���āA���l�̊O�ɂ�����̂��_�Ԍ������A����Ɋ����̉��l�ς��̂��̂�����������ɂ��鋳�ނ����߂���B�������l�������Ȃ��邾���̋��ނ́A���́u���l�v��w�i�Ƃ��������Ƃ��Ă̌��ʂ͂����Ă��A����l���ׂ肪���ȁu�����v�l�v��������Ԃ�͎͂��ĂȂ��B

�@�������A�����̉��l��j����ʂ����鋳�ނƂ������Ƃ́A�w�K�҂��ꂼ�ꂪ�����Ă��鉿�l�ςŗe�Ղɗ����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���A�K�R�I�ɋ��ޗ����̓�Փx��������B

�@�܂苳�ނ͌X���Ƃ��āA�Ղ�������ΐ��k�̉��l�ς�h���Ԃ�����C���[�W�����N������͂��キ�Ȃ�A�������Ɗw�K�҂̐S��h���Ԃ�O�ɔނ炩������Ȃ��Ƃ��������������B

�@���ɍ��Z�i�K�̋��ނ͌X���Ƃ��ē�Փx�������B���̋���ے��̒��ł�����w�K���邽�߂ɁA�u�`�ɋ߂��`�ŌŒ肵�����߂̓`�B���s��ꂪ���ł���B����ł͋��ގ��̂����G���͂��A�������Ȃ��܂܊w�K���I�����Ă��܂��B

�@�ȏ�̊ϓ_����A�w���҂̗��ꂪ���炩�ɂȂ��Ă���B

�@��ɏq�ׂ��悤�ɁA�w���҂̑��݂͋����Ƃ����R���e�N�X�g�ɂ����āA���ނ̈ꕔ�Ƃ����Ă������e���͂����B�w�K�҂ւ̌������̊ւ���r�����������ł́A�������Ċw�K�҂͎w���҂̎����Ђ̐��ݏo���e���͂Ɉ��������A��̓I�ȓǂ݂�j�Q����Ă��܂��\��������B�w���҂͎��Ƃ̍ۂɓ��R���ނɑ�����̉��߁E�����������Ă���B�w�K�҂�������ӎ���ɑΏۉ��ł��Ȃ��Ƃ��A�w�K�҂͎����ł͎�̓I�ɋ��ނɊւ���Ă������ł��A�m�炸�m�炸�̂����Ɏw���҂������Ă��鉿�l�E���߂�ǂ݂Ƃ��Ă���悤�Ȃ��ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B

�@���������āA���ނ̐G���͂����ʓI�Ɉ����o���ɂ́A�w���҂�����̉��l�E���߂k���Ώۉ����₷���悤�ɁA���ƓW�J�̒��Ŗ��m�ɒ���K�v������B����Ŏw���҂͒��鎩�Ȃ̉��l�E�����k�ɉ�������̂ł͂Ȃ��A�����܂ł����k����̓I�ɋ��ނɊւ���Ă������߂̈�̑���Ƃ��ĉY�����\���Ɏc���Ă����K�v������B

�@���̏�Ŏw���҂́A���ނ̎��G���͂����߂�G�}�ɂȂ�����B�G�}�́A�������X���[�Y�ɗU�������鑶�݂ł���B�w���҂̊w�K�҂ɑ���e���͂́A�������낤�Ƃ��Ă������������̂ł͂Ȃ��B�Ȃ�A��ɏq�ׂ��悤�Ɏw���҂̎����l�E���߂��w�K�҂��Ώۉ����₷���悤�ɂ�����ŁA��i�{�̂������Ă���u�ى��v�̗͂�����ɑ���������悤�Ȍ`�Ő��k�ɒ�������B

�@��̓I�ɂ́A���ނ��Ղ������Ċw�K�҂ɑ���G���͂����ĂȂ��ꍇ�́A�w���҂͊w�K�҂̈ӎ�������ɗh���Ԃ�悤�Ȏ��ƓW�J�ɂ�������B�t�ɋ��ނ�������Ċw�K�҂����ނ̐G���͂�������قNj��ނɊւ���Ă������Ƃ�����ł��鎞�A���ނ̐��E�ɓ����Ă����₷���悤�ɋ��ނ̎����ʂ��R���g���[�����A����I�ȉ��l�𑫏�ɂ��ăA�v���[�`�ł���悤�Ɏx���Ă������B

�@�u������Ɓv�͉E�̂悤�ȑ�����A�w�K�҂̓ǂ݂̉ߒ��ɂ����ă��A���^�C���ōs���Ă����̂ɓK���Ă���B

�@�w�K�҂���̗l�X�Ȏ���ɂ́A���ꂼ��̊w�K�҂̂��̎��_�ł́u�ǂ݁v�̏�ӂ�ɓ����Ă���B�w�K�҂������ȃ|�C���g�ɍS�D����������o�����́A���ꂪ���ނ̊�Ɍq����悤�ɐ�����₢�Ȃ��������Ă����B���ނ̐G���͂̋N���|�C���g�ɗ��ގ�����o���Ă���w�K�҂ɑ��ẮA��������̂܂ܔ��≻���Ď��ƓW�J���Ă����B�ꌩ���ɖ��ƂȂ蓾�Ȃ��悤�Ȏ���A����I�ȉ��l��h�邪���悤�ȗ͂����ĂȂ����₪�o�������A���̃|�C���g�Ƒ��̌��E�\���Ƃ̊W��������ɂ��Ă݂��邱�Ƃɂ���āA�u�ى��v�̗͂��������邱�Ƃ��ł���B

�@�܂��A�w�K�ґ��݂̉e���W�ɂ��Ă����̂悤�ɂ�����B

�@�w�K�҂�������l���悤�ɂ��A���߂̑��H�ɓ����Đg�����Ƃ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂������A�������ӎ����Ă��Ȃ��|�C���g�𑼂̊w�K�҂����₷�邱�Ƃɂ���āA�����ւ̓����J����\��������B�܂��A�����ł͔[����������ŐG���͂����ĂȂ������|�C���g�ɂ��A���̊w�K�҂̎���ɂ���ċC�Â�����邩������Ȃ��B���̂悤�Ȍ��ʂނɂ́A���R���Ƒ������������ƓW�J���L���ł���B��{���̗\�蒲�a�I�Ȏ��ƓW�J�ł́A�w�K�ґ��݂̉e���W�ɐG���͂��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ���ƓW�J���\���\�ȃR���e�N�X�g�ɂ��鎞�A�w�K�҂̈ӎ��͓���I�ȉ��l�Ɋ�Â������v�l���瓦����Ȃ�����ł���B

�@�܂��A�w�K�҂���������L���邱�Ƃɂ����Ƃւ̎Q���ӎ��̍��܂�Ȃǂ����҂ł���B

�@�u�v�́A�ǎ҂���i���̒f�Ђ���̓I�Ɋ֘A�����鎞�ɐ��܂��B���܂ꂽ�u�v�ɑ��ēǎ҂��l�X�ȑz���͂����鎞�A���߂č�i���������A�ǎ҂͎��Ȃ̎����l�ς��ӎ���������B

�@�u������Ɓv�́A���ނ̒f�Ђɑ��ċɂ߂Ď��R�x�̍����A�v���[�`�ɂ��֘A�Â����s���B����ɂ���ċ��ދy�ю��ƓW�J�ɑ��ʂȁu�v�ݏo���A�w�K�҂̃C���[�W���N�𑣂��A����I�ȉ��l��h�邪���B

�@�ȏ�́u������Ɓv�̂˂炢����A���H���͂̃|�C���g�Ƃ��Ď��̂悤�ȍ��ڂ��l������B

�@�@�@�ǂ̂悤�ȌX���̎��₪�A�ǂ̂悤�ȏ��Ԃŏo�Ă������B�@�@�i�w�K�҂̔����j

�@�A �ǂ̂悤�Ȏ���ɑ��āA�ǂ̂悤�ɑΉ��������B �@�@�i�w���҂̑Ή��j

�@�B�@��i�̒f�Ђ��ǂ̂悤�Ɍq�����Ă��������B �@�@�@�@�@�@�@ �i�����ƑΉ��̑������番�́j

�@�C�@�w���҂̑Ή��ɑ��āA����X�����ǂ̂悤�ɕω��������B �i�w�K�҂̔����j

�@�D�@�ǂ̂悤�ȓ_���A���₵�悤�ƍl�������B���ۂɂǂ̂悤�Ȏ��₪�o�����B�ǂ����������B���肵�����B �@ �i���H��̊w�K�҂ɑ��钲�����ځj

�@�Q�@�{���̋��ފρi�k�R����Z�\�i�j

�@���͑��߂ł��q�ׂ��悤�ɁA�{�_���̖ڕW�́A���w�̎��V�X�e�������̋�����H�ɉ��p����_�ɂ���B����Ƃ������Ȃ̊����̋��牿�l�Ȃ����ƂȂ��A��Ɏ��ƓW�J�⋳���@�Ɂu���ȔF���v�̊ϓ_�荞�ނ��Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă���B�]���āA��{�p���Ƃ��Ắu������Ɓv�����H����ۂɂ����ޑI��ɓ��ɐ�����݂�����̂ł͂Ȃ��B

�@�������A�u������Ƃ̂˂炢�v�ł��q�ׂ��悤�ɁA�w�K�҂̃C���[�W���N�𑣂��A�w�K�҂̓���I���l�ς�h���Ԃ�悤�ȓ��e�������ނ��{���]�܂����B

�{���ł́A�����I�ȗv�f�Ȃ���A���e�I�ɂ��u���ȔF���v�̘g�g�݂������̂�I��ŁA���ƓW�J�Ȃǂƕ����ĕ��͑ΏۂƂ��邱�Ƃɂ����B

�@���ɌÕ���I�͎̂��̂悤�ȗ��R�ɂ��B

�@�u������Ɓv�͖{���A�w�K�҂Ǝw���҂̐M���W���Ώ����Ƃ���B�M�p����Ă��Ȃ��w���҂̎��ƂŎ���Ȃǂ��o��͂����Ȃ��B�{���́A���H�҂̗����A�S���ʎ��̂Ȃ��w�K�҂���ނ��ΏۂƂ��Ă���B����ŁA���ޑI��̍ۂɂł��邾�����₪�o�₷�����ނ�T���K�v���������B

�@���Ɋւ�����̂̂悤�ȒP���Ȏ���́A���㕶���ÓT�������Ȃ�B���㕶�ɑ��鎿��́A���ނ̓��e�ɐ荞�ނ��̂���ɂȂ�Ɨ\�z����邽�߁A�w�K�҂̎��Ƃɑ��邠����x�ȏ�̔\������O��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i���ƓW�J���ÓT�̂���Ƃ͈قȂ��Ă���B�j���R�A�w�K�҂Ǝw���҂̂��ٖ��ȊW���K�v�ɂȂ�B

�@�{���u���ȔF���v�̘g�g�݂́A�w�K�ҌX������I�Ɋl�����Ă��鉿�l�ς�����ɂ��邱�Ƃ��˂炢�Ƃ��Ă��邽�߁A���ނƂ��Ă�����̂��̄� ���㕶�����D�܂����B�������A����ꂽ�����ł��邱�ƂƁA�{���̕��͂̃|�C���g���A���⑊�݂̊֘A���ɂ��邽�߁A�ł��邾�������̎��₪�o�邱�Ƃ��K�v�Ƃ���Ă����B����ł�ނ��ÓT���ނ�ΏۂƂ�����H�ƂȂ����B

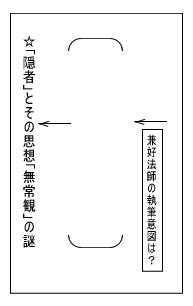

�@���ނɁw�k�R���x��I�͈̂ȉ��̂悤�ȗ��R�ɂ��B

�@���H�ΏۂƂȂ�啪���������ߏ鍂���w�Z������N�x���w�N�́A�w�����w�Z�@�ÓT��@�Õ��ҁx�i���w�K�Ёj�����ȏ��Ƃ��āA����܂Łw�k�R���x�Ɓw����L�x�̎��Ƃ��s���Ă����B���Ɂw�k�R���x�́A���w�ɂ����Ă��攪�\��i�u���R�ɁA�L�܂��Ƃ��ӂ��̂���āv�����K�ł��邱�Ƃɉ����āA������N�x�ɂ����Ă����i�u���ł�A���̐��ɐ��܂�Ắv�A�掵�i�u��������̘I�����Ƃ��Ȃ��v�A�掵�\�l�i�u�a�̂��Ƃ��ɏW�܂�āv�A��S��\�l�i�u�B�l�̐l������܂Ȃ��́v�������Ǝ��H�ς݂ł���B�ȏ�̒i���̓��e����A�w�K�҂̎����Ă������\�����₷����Ԃɂ������B��̓I�ɂ́A���i�Ƒ攪�\��i�ɖ@�t���o�Ă��邱�ƁA�掵�i�ɂ́u���̂̂��͂�i����ρj�v�Ƃ����ϓ_�����邱�Ɠ��ł���B

�@�܂��w�k�R���x���̂����ނƂ��đ����̖��͂������Ă���B

�@�w�k�R���x�S�̂̍\���ɂ͊�Ȉ�ѐ��̂Ȃ�������B�Ⴆ�Ζ@�t���Ȃǂɂ��Ă��A���炩�ɍm��I�Ȃ��̂���A���m�Ȃ��́A���S�ɔے�I�Ȃ��̂ȂǗl�X�ȃ^�C�v���o�ꂷ��B�����̌��D�����̂悤�Ȗ@�t�̈������ɉ����̈Ӑ}�����߂Ă������ǂ����͂Ƃ������A��i���̂��ǎ҂̐S�ɗl�X�ȃC���[�W�����N������u�v�������Ă��邱�Ƃ͊m���ł���B�@�t�ςɌ��炸�A�������m�肵�Ă���̂��ے肵�Ă���̂��Ƃ����������A�u����ρv�̈ꌾ�ŕЂÂ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��L����������Ă���B���Ȃ킿�w�k�R���x�́A��i�S�̂���X�̔F����h���Ԃ�͂������Ă���A�����w�Z�̋��ނƂ��āu���ȔF���v�̘g�g�ɓK���Ă���B

�@�܂��A��Z�\�i�u�^��@�ɐ��e�m�s�Ƃāv��I�͎̂��̂悤�ȗ��R�ɂ��B

�@��A��l�����e�m�s���ɂ߂Ĕ����I�Ȑl���ł��邱�ƁB

�@��A�m��I�C���[�W�Ɣے�I�C���[�W�����݂ɏo�Ă��邱�ƁB

�@�O�A�`���i���̑��i�́u���낤���v�����e�m�s�ɂ���č��ꂽ�ˋ�̌��t�ł��邱�ƁB

�@���ɉˋ�̌��t�u���낤���v�́A�u����Ƃ͂Ȃɂ��v�Ƃ������ɒ������Ă���B���e�I�Ȋϓ_�ł���{�����ɂ����Ă͕����I�|�C���g�ł͂��邪�A�u���ȔF���v�̘g�g�݂Ɍq�����Ă���B�]���Ė{���ɂ����āA�`���i�����i�̂��G���͂������ɍ��߂邩�Ƃ������Ƃ��A�u������Ɓv��̎��ƓW�J�̎��ɐ������B��̓I�ɂ́A�`���i�����i���ŏ��̒i�K�Ŕz�z���鋳�ރv�����g�ł͔������Ƃ��A�S�̂̍\����������x��������ő��i�̈���v�����g��z�z����Ƃ������ƍ\�����Ƃ�B

�@��Z�\�i�����ނƂ��邱�Ƃɂ��Ă͖����������B

�@��Z�\�i�́A�Z���G�s�\�[�h�̐ςݏd�˂ō\������Ă���B�u������Ɓv���{�̍ہA�w���҂̑Ή��Ƃ��āA���e�S�̂̍\�����Î�����悤�Ȑ������������ɂ����B�܂��������R�ŁA�{���㔼�ɂ����ē��e�͓I�ɑ����Ă����ۂɁA�w���҂̈Ӑ}�����邽�߂́u�\���I���v���ݒ肵�ɂ����B�Ɨ������G�s�\�[�h�ō\������Ă��邽�߂ɁA�X�g�[���[�W�J�Ƃ�������̂��Ȃ�����ł���B

�@��������Z�\�i�ł́A���e�m�s�ɑ���m��I�C���[�W�Ɣے�I�C���[�W���������O�ʂɏo�Ă���B���̂��Ƃ���Z�\�i�̉B�ꂽ�X�g�[���[�W�J���\�����Ă���Ƃ�������B�������{���̎��ł���`���i�����i�́A�m��C���[�W���ے�C���[�W���������m�ł͂Ȃ��B�{���ł͋t�ɁA���̓_���������邱�Ƃɂ���Č`���i�����i��S�̗̂��ꂩ�畂���т����点�A���i�̈�ۓx�����߂���ʂ��˂炤�B

�@�R�@�{���̋�̓I�W�J�i�v��āj

�@�{���͈ȉ��̂悤�Ɏ��{�����B

�@���O�ɔz�t����鎑���́A�w�k�R���x��Z�\�i�̖{���y�сA���K�i���̕��K�v�����g�̓Ƃ���B

�@�{���́A�`���i�����i���ȗ����Ă����B�`���i�����i���������́A���ƌ㔼�ɔz�z����B���i�͓��e�ʂɂ����Ė{���̒��S�I�Ӗ��������A�ɂ߂Ĕ����I�ȁu�v�Ɋւ���G�s�\�[�h�̒��ɂ����āA�\�ʓI�ȓǂ݂̒i�K�ň�ۓx�������Ȃ�Ƃ͌�����B�u������Ɓv���{�̍ہA���̃G�s�\�[�h�Ɋւ��鎿��Ɠ����W�J�����Ȃ���_���Ă������Ƃ�����ł���B��ۂƂ��đ��̃G�s�\�[�h�ɖ�����Ă��܂����˂Ȃ��B�u�v�̃G�s�\�[�h���m��I�E�ے�I�C���[�W�̕ω��ő�������ŁA���̗���ƑΛ�������悤�Ɍ`���i�����i��o�ꂳ����B

�@���K�v�����g�ɂ��ẮA���i�u���ł�A���̐��ɐ��܂�o�Ắv�̑��ꐹ�A�攪�\��i�u���R�ɔL�܂��Ƃ��ӕ��v�̖@�t�ɂ��āA�u���m�v���u���m�v���̓�ґ���̐ݖ�ƁA�掵�i�u��������̘I����邱�ƂȂ��v�̎v�z�u����ρv�ɂ��Ă̐ݖ�̓��Ƃ���B�O�҂́u�@�t�v�ɂ��Ă̍m��I�E�ے�I�C���[�W�Ƃ����ϓ_����A���ƓW�J���X���[�X�ɂ���Ӑ}�Ɋ�Â��B��҂͖{���̌��_�ɂ����āA�ے�Ƃ��m��Ƃ������Ȃ��B�҂̎v�z�ł���u����ρv�ɂ��ẴC���[�W���N�𑣂��ۂɁA�O��ƂȂ�����T�O�̊m�F�ł���B

�@�����͑O���ɔz�z����B���̍ہA�{�������ǂ��āA�킩��Ȃ��_���������Ă������Ƃ��w������B

�@�����̎��ƓW�J�ɂ��Ă͗��Ăɏ]���ĉ�����Ă����B

�@�u�k�R���v���K�i�ɂ�����@�t�ςK����

�@�{���̓����Ƃ��āA���K�i�̕��K���s���B

�@���K�v�����g�ɒ��ӂ𑣂��A�u���m���A���m���v�Ɣ�����B���̂悤�Ɏ��ƓW�J�̎�|������邱�Ƃɂ��ẮA�������Đ��k�̋��ނƂ̏o��ɂ�����G���͂���߂�̂ł͂Ȃ����Ƃ������������낤�B�������A�{���̎��͌`���i�����i�ɂ���Ƃ������ƁA���ނ��Õ��ł����������ł���Ƃ������Ƃ��l�����āA�w�K�҂����ނɃX���[�Y�ɓ����Ă�����悤�z���������u�ł���B

�@���ɑ��i�u���ł�A���̐��ɐ��܂�o�Ắv�̑��ꐹ�A�攪�\��i�u���R�ɔL�܂��Ƃ��ӕ��v�̖@�t�ɂ��Ă��̃C���[�W�����₷��B���ꐹ�͍m��I�C���[�W�A�u�L�܂��v�̖@�t�͔ے�I�C���[�W�Ƃ����ԓ������҂����B�O�q�̒ʂ��Z�\�i�͐��e�m�s�ɑ��čm��Ƃ��ے�Ƃ�������C���[�W�������Ă���̂ŁA���̒i�ɂ�����@�t�ς��Ċm�F���邱�Ƃɂ��A�{���ɂ����鋳�ނƂ̏o�����ې[�����o����B�@

�@����Ɂu����ρv�ɂ��ĊȒP�ɐ�������B�掵�i�u��������`�v�����Ǝ��H�����͖̂{���̎w���҂ł͂Ȃ����A���ۂ̎w���҂Ƒ��k���Đ��k�̊��K�̏��Ƃ���Ȃ��悤�ɔz������B

�@�u����ρv���B�҂̎v�z�ł��邱�Ƃ������A����ɑ�Z�\�i�̎�l�����e�m�s���B�҂̓T�^�Ƃ���Ă��邱�Ƃ��Љ�āi�{���̒��ɂ��L�ځj�A�u�B�҂Ƃ͉����A����ςƂ͉����v�Ƃ����{���ւ̐����^����B

�A�u�k�R���v��Z�\�i�����ǂ���i�{���ł́u�͓ǂ��v�ɕύX�j

�@

�@���ǑO�ɁA��Z�\�i�������̃G�s�\�[�h�ō\������Ă������Ƃ��ق̂߂����Ă����B�u�����̃G�s�\�[�h�����邩�A�ǂ��Ő�邩�l���Ȃ��畷���ĉ������B�v�Ƃ����B

�@�ŏ��Ɏw���҂��͓ǂ���B�͓ǂɂ��ẮA���e�̂܂Ƃ܂���ӎ����āA�e���|�悭�傰���ɓǂ�ł����B

�@���ނ��ÓT�ł��邽�߁A�w�K�҂���ǂœ��e�𗝉����鎖�͊��҂ł��Ȃ��B���ꂪ���㕶�ł���A�������������݂��߂�悤�Ȕ͓ǂɂ���āA�w�K�҂��{���Ɛ^��������������������Ƃ��ł���悤�z������Ƃ���ł���B�������Õ����ނ́A���ǎ��ɂ�����w�K�Ҏ��̗͂������x�����Ⴂ���߁A���ޗ����̎菕���ƂȂ����͓ǂ̒i�K���瑽�����荞�ނ��Ƃ��]�܂����B���ޓ��e�̃L�[�|�C���g��h��ɋ������A�G�s�\�[�h���Ƃ̂܂Ƃ܂肪�킩��悤�ɁA�e���|�Ɋɋ}��t���Ĉ�C�ɘN�ǂ���B

�@���ɑS����Ă̒Ǔǂ��s���B��Ăɓǂނ��Ƃɂ��ẮA�w�K�҂ɔ\�͍����ӎ������Ȃ����ʂ�����B���̊w�K�҂ƈꏏ�ɓǂނ��Ƃɂ���āA���ƂɎQ�����Ă���Ƃ����ӎ������Ă�B

�@�{���ɂ����ẮA���ԓI�Ȑ���őS����Ǔǂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ǔǂ͌`���i���̑��i�A�㔼�ɔz�z������i�Ɍ����čs���B

�@�i�E�̂悤�ȗ\��ł͂��������A���H�{�Ԃɒu���Ă͎��Ԃ̊W�ő��i���A��O�i���́u�͓ǁv�݂̂Ƃ��A���i���Ɍ����āu�Ǔǁi���t�̓ǂ݂ɏ]���Đ��k���ǂނ��Ɓj�v���s�����B�j

���B�@������E���������₷��i�`���i�����i�ȊO�j�@

�@�u������Ɓv���������ł���B�w�K�҂���o�Ă��鎿��ɉ����āA�S�̍\����K�x�ɈÎ����A���⑊�݂��֘A�t���Ȃ��������Ă����B�܂��A���e�̏d�v�|�C���g�ɗ��މӏ��̎���ɂ��ẮA���̂܂܂���≻���A���Ƃ�W�J�����Ă����B

�@���̒i�K�ł̎���ɑ���w���҂̑Ή��́A�����ł����Z�\�i�S�̂ɑ���w�K�҂̗������X���[�Y�ɍs���邱�Ƃ��d������B�]���ė�������������𑝂₵�A�ݒ肷�锭������Ƃ̗������邽�߁A��r�I�A�v��I�Ȃ��̂����S�ɂȂ�B

�@�ȉ��́A�Ӑ}�I�ɒ���t�����A���₳��邱�Ƃ����҂���|�C���g�ł���B���ɂ��ẮA����Ƃ��ďo�ɂ����Ɨ\�z����A����ɓ��e�����ɕK�v�Ȃ��̂�ΏۂƂ����B�i���ɂ��Ă͔z�z�v�����g�ɋL�ځj

�@�܂��A�ȉ��̗\�z�������H�҂̑Ή��́A����̏��ԂȂǂɂ���Ă��̓��e���ω�����B

�@����̏��Ԃ́A���ނ̑O�����珙�X�Ɍ㔼�Ɍ��������Ƃ��\�z����邪�A�W�J�Ƃ��Ă͏����i�K�Ō㔼�̎��₪�o�邱�Ƃ��]�܂����B�O���ɕ�Ƃ��́A�㔼�Ɋւ��鎿��𑣂��B

�i����Ƃ��ė\�z����鍀�ڂƂ��̑Ή��j

�@�E�u��ƂȂ��v�@�c�@�u�����v�B�^��@���i���̂��鎛�ł��邱�Ƃ�⑫�������A���e�̍m��I�C���[�W���ق̂߂����B�i�^��@�ɂ��Ă͒���t����B�j

�@�E�u�v �c�@�u�����̐e���v�B���A���ɉ�����A�����̘b�Ȃǂ��ĐH�~��������B

�@�E�u�Ă苏�āv �c�@�u�����ɕ�������v�B�����ɕ��������ĉ������Ă���̂��ƌy������N�B�i���≻���邩�ۂ��͓W�J�ɂ���Č��߂�B�j

�@�E�u���Õa�v �c�@�u������a�C�v�B�u������a�C�������A����͒��l���ȁB�v�ȂǂƂ����B�u���Áv�Ƃ͌���Ȃ��B�w�K�҂͈�̉����u���l�v�Ȃ̂��ƍl����B

�@�E�u�����v �c�@�u����v�B����̂����Ɋ��Z�������̘b�Ȃǂ�����B�u�O�S���~�������������Ɏg�����̂��B�n�������Ă����̂ɁB�v���Ƃ����B�i���≻�͂��Ȃ��B�j

�@�E�u�Ƃ������炸�v�@�c�@�u�v�������v�B�u�����v�������Đ�������B�u��قǍD���ȂȁB�v�Ƃ��������B

�@�E�u���S�ҁv �c�@�u�����ɐ��i���Ă���l�v�B�u���肪�����v���Đ�������B�u�ǂ̕ӂ��ő��ɂȂ��V��Ȃ̂��B�v�≻�B�u����H���Ƃ���v���̕ԓ��ɂ��ẮA�u�����v��Ђ���v���Q�l�ɂ���悤�w������

�@�E�u�\���A�w���v �c�@�u�����������̂����ŁA�����ꂽ�w�ҁv�B�Ή��͓��ɂȂ��B

�@�E�u�@�̖@���v �c�@�u���̏@�h�̂����ꂽ�m���v�B�u��ƂȂ��v���Ċm�F����B�u���������ꂪ�ǂ����āc�v�Ƃ����Ȃ���A����̕��u�����y���v�Ђ���`�v��N�ǂ���B�@

�@�E�u���V�v �c �u�H���̑V�v�B�u���ւ킽���v�̏d�v�Ì�u�킽���v������B�u���ւ킽���v�̂��u���V�v�ł��邱�Ƃ�����ɍ����Ă����B

�@�E�u���������v �c�@�u���̂Ȃǂ���������ŕ������v�B�u����͖钆�������炢�����f���ȁB�v���ƌ����B

�C�@���e�m�s�̃C���[�W�ɂ��čl����i�B�Ɠ����i�s�j

�@���������炩���ߗp�ӂ��Ă����A��i�u���m�v�A���i�u���m�v�̕\�������B���ƍŏ��̒i�K�ł́A���͗��Ԃ��Ă����B�u������Ɓv���ɁA�m��I�C���[�W�Ɣے�I�C���[�W�����ꂼ���ȏ�o�Ă����ۂɁA�\�������A���炩���ߗp�ӂ����J�[�h��\��t���Ă����B�J�[�h�̓G�s�\�[�h���Ƃ̊Ȍ��ȗv��������Ă����B�u������Ɓv�̓W�J�ɏ]���ăJ�[�h��\��t���Ă����B�u������Ɓv�I����A�w�K�҂ɏ��s���œ��e�̒f�Ђ\�����A���e�m�s�̍m��E�ے�C���[�W���A�h�ꓮ���Ă���l�q���m�F����B�@

�@�����͂����܂ł��`���i�����i�̓o������ʓI�ɉ��o���邽�߂̓W�J�ł���A���Ԃ��������ɊȒP�ɍς܂���B���Ƃ̐i�s�ɂ���ẮA�O�`�l���ڂ��w�K�҂���o�Ă����i�K�ŁA�w���҂ɂ���Ďc������Ă������B

�i�����̕\�j

�D�@�`���i�����i�ɂ����鐷�e�m�s�̐l�ԑ����l����

�@�܂��ŏ��̃v�����g�ł͔�������Ԃ������`���i�����i�̈���v�����g��z�z����B

�@���ɔ͓Lj��A�ǓǓ����s���B�ʓI�ɂ���قǎ��Ԃ͂�����Ȃ��B�e���|�悭�ǂ�ł����B

�@���i���݂̂̎������B�u������Ɓv�`���ł͂��邪�A��ō\���I�������グ�邱�Ƃ��l�����ė]�v�Ȑ����E�Ή��͂��Ȃ��B���ƓW�J�O�i�K�́u�C���[�W�v������Ȃ��悤�A�X�s�[�f�B�ɐ������Ă����B

�@���ɂ��Ă͎��̂悤�ȓW�J�ɂȂ�B

�@�u�Ƃ͉������B�v�Ɓu���镨������m�炸�B�v���ɔ����āA�u�Ƃ������Ƃ́A�N�����镨��m��Ȃ��Ƃ������Ƃ��ȁB�v���Ƃ����Ȃ���u�N���m��Ȃ��v�������B

�@�u���ɂ��Ēm��Ȃ��Ƃ����̂��낤���B�v�Ǝ��₷��B

�@�w�K�҂���u���낤���v�Ƃ����ꂪ�����ꂽ��A�u���낤���v�Ƃ͋�̓I�ɉ��̂��Ƃ��w���̂��낤�A�Ǝ���B�u����@�t�̊�v�Ƃ��������������o���B���̂܂܁u���낤���Ƃ͂ǂ�Ȋ炾�Ǝv�����A�z������B�v�Ɩ₤�B����ɁA�u���āA�N���m��Ȃ��Ƃ����͈̂�̉��̂��낤�B�v�Ɣ��₷��B

�@�w�K�҂́u���ۂɂ͑��݂��Ȃ����t�e�m�s������ɍ��������B�v�Ƃ��������҂���B���̔���̓����͗l�X�ȃp�^�[�����\�z����邪�A�u�ˋ�̌��t�v�Ƃ����v�f�������Ă���Ηǂ��Ƃ���B�����Ŏ����I�Ɏ�ꂪ���炩�ɂȂ�̂Ŕ�����

�@���Ɂu���t������ɍ���Ă����̂��B�v�Ɩ₤�B����ɂ��ẮA���k�̎��R�Ȍ��������߂邪�A�u����ɍ�����獢��B�v�Ȃǂ̓����ɕ�Ƃ��́A�u�Ȃ�����̂��B�v�Ƃ���ɖ₤�B�u�Ȃ��Ȃ����j�[�N�ł����ł͂Ȃ����B�v�ƍm��I�Ȍ��������̂������B

�@�Ō�ɁA�u���e�m�s�̂ǂ̂悤�Ȑ��i�����������邩�B�v�ƕ����B�w�K�҂̎��R�Ȍ��������߂�B

�E�@���D���@�t�Ɏ������闝�R���l����

�@���Ƃ̍ŏI�i�K�Ƃ��āA��Ҍ��D�@�t���A�ǂ̂悤�ȈӐ}�̂��Ƃɑ�Z�\�i�����M���������l����B

�@��҂̑��݂͋��މ��߂ɂ����ďd�����ׂ��łȂ��Ƃ����l����������B�����������Ƃ�����ɂ����ẮA��҂̂����Ă������`�[�t���܂��u�v�Ƃ��Ċw�K�҂̋��ނɑ���C���[�W�����N����ޗ��̈�ƂȂ蓾��B

�@���ɖ{���ɂ����ẮA�w�k�R���x���K�i���́u�@�t�v�Ƃ������݂ɑ��錓�D�̍l�����Ɉ�ѐ��̂Ȃ����Ƃ���A�w�K�҂̑z���͂��������Ă邱�Ƃ��\�ɂȂ�B�ŏI�I�ɂ͑掵�i�ɂ����Ċ��K�́u����ρv�Ȃǂɂ��Ă��A�����I�ȌŒ�T�O��j��悤�ȕ����t�����s���B���Ԃ��Ȃ��ꍇ�́A�w���҂̐�����D�悷��B

�@���т̑䎌�Ƃ��āA���̂悤�Ȃ��̂�\�肵�Ă���B

�@�u�掵�i�Ƃ��A�掵�\�l�i�Ȃǂ́A���������͂ł͂���܂����A����ς��Ƃ��̍l���������Ă���ƌ��D�@�t�͐��̒����߂Ɍ��Ă��邾���Ƃ����������������l�����邩������܂���B�������A��Z�\�i�͂ǂ��������ł��傤���B���e�m�s�́A��̐��̐l�X�ɂ��B�҂̓T�^�Ƃ���Ă��邯��ǁA���������H�����肷��̂͑����ۂ��s���ł͂Ȃ��ł��傤���B���ʉB�҂Ƃ�������A����H���ĕ�炷��l�̂悤�Ȑl��z�����܂��B���̂��Ƃ�������D�@�t���P�ɐ��̒��������Ă����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��킩��͂��ł��B�B�҂̎v�z�ł��閳��ς��Č�������肨�����낢�l������������܂���ˁB����ɐ��e�m�s�̂悤�Ȑl�Ԃ̐�����������̂͂Ȃ������ł��傤�B���̖����Ȃ�ł��傤�ˁB�����g�͂����l���Ă��܂��B�킽�������͉f���������A����������A������ǂ肵���Ƃ��A�Ȃ������̋C�������ς��ƐV�����Ȃ����悤�ȋC�����邱�Ƃ�����܂��B�����������s���œ��������Ȃ�����������V�����������Ă���̂�������܂���B���D�@�t���A�ςȖ@�t���Љ���肵�āA�������g�������ƌ��ߒ����Ă݂悤�Ƃ킽�������ɑi���Ă���̂�������܂���B���̒��̂��Ƃ��������_�����炵�Č��Ă݂�A�u����ρv�̂悤�ɂł����A�V���������������ł����ƌ��D�@�t���k�R����ǂސl�X�Ƀ��[���A�����Ղ�ɐ������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝ��͍l���Ă��܂��B�v

�@���͎��ƓW�J�D�̍\���}�Ɏ��̂悤�ɂȂ���B

�@�S�@������Ƃ̎��H����

�@�����ł͎�����Ƃ̎��H�L�^����ɁA�{�_���̘g�g�݂̊ϓ_����̍l�@�����݂�B�����҂ɋL�ڂ����u���Ǝ��H�����������v�𒆐S�ɁA�u���H�㒲���̏W�v�����v���A���̑��̎������������Ȃ��番�͂��Ă����B

�@�{���̓W�J�́A�u�R�@�{���̋�̓I�W�J�i�v��āj�v�ɉ����čs��ꂽ�B���ƌ㔼���Ɏ��ԂƂ̌��ˍ��������̕ύX��]�V�Ȃ����ꂽ���A���ƑO�����́u������Ɓv�Y���ӏ��ɂ��Ă͂قڌv��ʂ�ł������B���ƑS�̂̓W�J�ɂ��Ă͂����ŌJ��Ԃ����Ƃ͂��Ȃ��B�����ł͎��ƊJ�n��s10���t����s��33���t�܂ł�23���Ԃɍs��ꂽ�u������Ɓv�Y�����ɂ��āA�ڍׂɌ�����B

�@���k�ɔz�z�������ޖ{���́A�����҂ɋL�ڂ����B�����ł͘_�q�̍ۂ̕X��A�{�����e���ȉ��̂`�`�h�ɋ��B�i�{�����i���ȗ��������R�ɂ��Ă͖{�߁u�R�@�{���̋�̓I�W�J�i�v��āj�v���Q�ƁB�j

�@���i�@�`�@���e�m�s�Ƃ������̍D���Ȉ̂��w�m�������B

�@�@�@�@�a ����H�ׂȂ��畧�T���u�߂����B

�@�@�@�@�b �a�C�ɂȂ����Ƃ��́A���ʈȏ�ɂ����������H�ׂĂǂ�ȕa���������B

�@�@�@�@�c�@�N�ɂ��H�ׂ������A������l�ŐH�ׂ��B

�@�@�@�@�d �t�̑m�̈�Y��S�Ĉ��ɑւ��ĐH�ׁA�l�X����u�܂�ɂ݂铹�S�҂��B�v�Ɖ\���ꂽ�B

�@��O�i�@�e ���̑m�s�͖��m�ŁA�l���瑸�h����Ă������A���R�C�܂܂Ől�ɏ]�����Ƃ��Ȃ��B

�@�@�@ �f �����@�v�̐Ȃł��A�������H�ׂ����Ƃ��ɐH�ׂāA�������ƋA���Ă��܂��B

�@ �@�@�g �钆�ł��낤���H�ׂ����Ƃ��H�ׁA�����낤���Q�����Ƃ��Q��B

�@ �@�@ �h �ڂ��o�߂Ă���Ƃ��͊��ӂ��Q�Ȃ��Ŏ��̂���������ŕ����������Ȃǂ��邪�A�l�Ɍ����Ȃ������B�������������炾�낤���B

�@��ɍl�@�����悤�ɁA�w�k�R����Z�\�i�x�͑����̃G�s�\�[�h�ō\������Ă���B�]���ăX�g�[���[�W�J�Ƃ�����悤�Ȃ��̂��Ȃ��A��i���̍\���v�f�̌����\�����ϓ_�Ƃ���{�_���̘g�g�݂ɂ͖{���K���Ȃ��B�������A�`�`�h�����Ė��炩�Ȃ悤�ɁA�w��Z�\�i�x�����M�������D�̈Ӑ}�Ƃ��āA���̖@�t���m��I�ɑ����Ă���̂��ے�I�ɑ����Ă���̂����s���Ăł���B�`�`�h�Ԃɂ����ĈӐ}�I�Ƀv���X�C���[�W�ƃ}�C�i�X�C���[�W���h�蓮������Ă���Ƃ��Ƃ��B�{���ɂ����ẮA�t�ɂ��̓_���V�B�ꂽ�X�g�[���[�V�Ƃ��āA�����ɂ���Ď��o������ȂǁA���ƓW�J�̊�ɐ����Ă���B�i�u�v��āv�Q�Ɓj�]���Ď��H���͂̍ۂ��A���̊ϓ_��O��Ƃ��čl�@����B

�@��ȍl�@�|�C���g�͈ȉ��̒ʂ�ł���B

�@�@�@���ނ̍\���v�f�̌����\�����ǂ̂悤�ɈÎ�����Ă��邩�B

�@�A ���k�̎���E�������ǂ̂悤�ɕω��������B

�@�@�ɂ��ẮA���ނɃX�g�[���[�W�J�Ƃ�������̂��Ȃ��A���D�@�t�ɂ��ے�ƍm��̋ɒ[�ȁu�h���Ԃ�v�������Ă��邽�߁A�{���́u�����\���v�Ƃ͈قȂ�_�������B�{���ɂ����Ă͎��ƓW�J��O��ނ̌����\�������܂ꂽ�B�i����������͋��ޑS�̂́u���ʂ̒n���v���������̂Ƃ͈قȂ�B�j��̓v���X�C���[�W�Ԃ̌����\���B������̓}�C�i�X�C���[�W�Ԃ̌����\���B������́A�O�q�́V�B�ꂽ�X�g�[���[�V�ł���A�v���X�C���[�W�ƃ}�C�i�X�C���[�W�̂��߂������Ƃ��Ă̌����\���ł���B�O�̌����\�������H�҂��ǂ̂悤�ɃR���g���[�����������A���͂̊ϓ_�̈�ƂȂ�B

�@�A�ɂ��ẮA���k�̔��������ƓW�J�Ƃ̊W����l�@����B���ɋ��ނɑ��鐶�k�̊ϓ_�̕ω��𑨂���B

�@23���Ԃ́u������Ɓv���A���k����̎��₪�\��i�������ڂɊւ���A����������͂��킹�Ĉ�Ƃ���j�o���B�ȉ��́A��̎������̒i�K�Ƒ��������ƓW�J�\�ł���B�i�\���̃A���t�@�x�b�g�͐�ɐݒ肵���{�����e�̔ԍ��ł���B�j

�k�w�k�R����Z�\�i�x�́u����v�ꗗ�\�l

| ������e�y�ю���� | �w�@���@���@�e | |

| ����P | �u�v�B�i�`�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�r�R | �� �{���́u�v�������āA�ȒP�ɐ����B �@�@�u������w��������������āx�Ƃ����̂�����c�B�v |

| ����Q | �@ �u�O���D�v�Ƃ͂����̒P�ʂ��B�i�d�j �B �A ���́u�O�S�сv�Ɓu�O���D�v�͈Ⴄ�����������Ă���̂��B �B�@���̂����ɂ�����ǂ̂��炢���B�@�@�c�r�U |

���@�ȒP�ɐ��� ���@�ȒP�ɐ����B ���@�{�����s�ځi�d�j�̓��e��������B |

| ����R | �u���S�ҁv�Ƃ����͉̂��Ȃ̂��B�i�d�j �@ �c�r�R �@ | ���@������A�\��ʂ�d�v�Ì�u���肪�����v�̉������A�i�d�j�̓��e�̖₢�ւƓW�J�B�w���B �@�@�����ɍŏ��̃J�[�h��\��B �@�@�u�v���X�C���[�W�ƃ}�C�i�X�C���[�W�̋t�]�B�v |

| ����S | ������O���I����Ă����㔼�ɍs���̂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�� �O���̑e�͂ǂ��Ȃ�̂��B �@�@�@�@�@ �c�r�U �@ |

���@���ނ���������̃G�s�\�[�h�ō\������Ă��邱�Ƃ��m�F�B�������u�e�v�̑���ƂȂ邱�Ƃ��������B �@�@�u�ǂ̂ւ��l�Ȃ̂��B�v |

| ����T | �u�@�̖@���v�B�i�e�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �c�r�R | ���@������A�\��ʂ�O���̓��e�ɖ߂�B �@�@�u�����ꂽ�@�t�ł��邱�Ƃ��킩�鏊�́H�v �@�@�w���B���k�̓������i�a�j�̓��e������B |

| ����U | �u���������v�́u�����v�B�i�h�j �@�@�@�@�@�@�@ �c�r�U | ���@�ȒP�ɉ���B �@�@�u��̉������Ɍ�������ł���̂��B�v �@�@�u�����v�̃C���[�W���r�U�ɖ₤�B |

| ����V | �i�����̃J�[�h�̈ʒu�j�u�������i�C���[�W�j�v�Ƃ����̂͂킩��Ȃ� �B�@�@ �@���ǂ����ł��Ȃ��Ǝv���B�i�`�j �@�@�@�@�c�r10 |

���@�r10�Ɂu�ǂ���̃C���[�W�Ǝv�����v�ƕ����Ԃ��B�@ ���@�r10�̎w�E�ɏ]���āA�����̃J�[�h��\�蒼���B |

| ����W | �u�}�͂ꂸ�B�v�i�h�j �@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�r11 | ���@�ȒP�ɐ����B |

| ����X | �l�s�ڂ���܍s�ڂɂ����ď����Ă���� �́A���̂��V����H�ׂĂǂ�ȕa�C�ł������Ƃ������ƂȂ̂��B�i�b�j �c�r12 | ���@�m��B�r12�ɃC���[�W���B |

| ����11 | ���̐l�����ŁA���̐l�ɂ͂��߂Ȃ�ł����B�i�b�A�c�j �c�r�U | ���@�i�b�j�A�i�c�j�̊W������B |

| ����12 | �u�Ȏҁv�Ƃ͉����B�i�e�j �c�r�U | ���@�ȒP�ɉ���B |

�@�E�}�ɂ��Ă܂����̓�_���w�E�ł���B

�@��͎���҂ɂ��Ăł���B

�@����́A�r�U�i�j�q�j���܉�i�����͔���j�A�r�R�i�j�q�j���O��A�r10�i�j�q�j�A�r11�i�j�q�j�A�r12�i���q�j�����ꂼ���ł���B�O���̎���U�܂ł͂r�U�Ƃr�R��������鎿�₵�Ă���B���ƌ�̒����ɂ����Ă��A���q�l�l�A�j�q��l���u���������̂��͂������������B�v�Əq�ׂĂ���A���߂Ă̎��ƌ`�ԂɊ���Ă��Ȃ��������Ƃ��e�����Ă����悤���B������㔼�̎���V����͎��X�ɑ��̐��k�B�����ƂɎQ������悤�ɂȂ�B�i�_�҂̉ߋ��̎��H�ł́A�ŏ��̎��ƂŎ����ԒN�����肵�Ȃ��N���X���������B���������ꂪ��ɍł������ȃN���X�ɕς���Ă����B�j

�@���͎�����e�̕ω��ł���B�i����͌�ɏڍׂɕ��͂���̂ł����ł͊T������ɗ��߂�B�j

�@���̕\�͊e���₪�G�s�\�[�h�`�`�h�̂ǂ��ΏۂƂ��Ă��邩�������Ă���B�i�����͎���ԍ��j

�k�G�s�\�[�h�ʁu����v�ꗗ�\�l

�@���ƑO���ɂ����Ă͒P��Ɋւ��鎿�₪�����B����S�ɂ��Ă͎��ƓW�J�ɂ��Ă̎���ł���A���߂Ă̎��ƌ`�Ԃł��邱�Ƃ��炭�鎿��Ƃ�����B����͏��X�ɖ{���O������{���㔼�ւƈڂ��Ă����B����U�͍Ō�̃G�s�\�[�h�i�h�j��Ώۂɂ��Ă���A���k�̓��ʓI�ȁu�ǂ݁v�ɂ����Ė{���S�̂���U�ʓǂ��ꂽ���Ƃ������Ă���B����V�ȍ~�͓��e�Ɋւ��鎿�₪�����Ȃ�B���ƌ㔼�ɐ��k�̓��ʂɂ����ē�x�ڂ̒ʓǂ��J�n����A���e�̋ᖡ���n�܂��Ă��邱�Ƃ��E�}����͂�����Ƃ���������B

�@�G�s�\�[�h�i�a�j�A�i�f�j�A�i�g�j�Ɋւ��鎿�₪�o�Ă��Ȃ����A����͎�����t�ɔ��≻����W�J���瑼�̐��k�B�Ɏw�����邱�Ƃɂ���āA���ƓW�J�Ɏ�荞��ł���B�i�����ҁu���Ǝ��H�����������v�Q�Ɓj

�@���ɂP�`11�̎��₩����ɒ��ӂ��ׂ��_�𒊏o���A�ڍׂɕ��͂��Ă����B

�@�܂�����P�ɂ��Ă͎��̂悤�Ɍ�����B

�@���̎���̓G�s�\�[�h�i�`�j�ɊY������B���ނ̑薼���u�̑m�s�v�ł��邱�Ƃ�����A���̎��₪�ŏ��ɏo�Ă��邱�Ƃ͊m���������B���ƌ�̒����u���₵�悤�ƍl�����ӏ��v�ɂ����Ă��A�\�O�l�̐��k���u�v���w�E���Ă���B�i���̒������ʂ͎Q�l�Ƃ��Đ��k�Ɍ������u�v�̌��������a��\�O�Z���`���̃C���[�W�������������Ƃɂ����R�̈������ƍl������B�j�{�_���ɂ�����l�@�|�C���g�ł���u�����\���̈Î��v�Ƃ��ẮA�w���҂̎��̑䎌���w�E�ł���B�i�@�r�����̕��͎����ҁu���Ǝ��H�����������v����̔����j

| �s�@������u���Â���������āv�Ƃ����̂ł�����A�����܂����ł��ˁB |

�@�u���Â���������āv�̓G�s�\�[�h�i�a�j�̓��e�ł���B�i�a�j�̓��e�S�Ă����̂ł͂Ȃ��A�i�`�j�̉�����ɂ��̍\���v�f�������邱�Ƃɂ���āA���ނ̑��̍\���v�f���Î����A�{�����e�̐G���͂����߂�Ӑ}�Ɋ�Â��B����̓}�C�i�X�C���[�W�Ԃ̌����\���̈Î��ł���B�܂��i�a�j�̈ꕶ�ɂ́u���v�Ƃ����ړI�ꂪ�����Ă��邽�߁A�Õ��ӂƂ��Ȃ����k�ɑ���⏕�Ƃ��Ă̈Ӗ��������Ă���B

�@���̎���Q�́A�G�s�\�[�h�i�a�j�A�i�b�j���щz���āA�i�d�j�̓��e�ɓ����Ă���B���̎�����o�����r�U�͊����Ȑ��k�ł���A���̌�����x��������o���Ă���B�r�U�͂��̎��_�Łi�a�j�i�b�j�̓��e���R�Ȃ��������Ă����Ɛ��@�����B

�@���̂悤�ȓW�J���A������Ƃ̒����ł�����A�Z���ł�����B���O�܂ő����̐��k�B�́u�v�̎����i���a��\�O�Z���`�j��ڂ̓�����ɂ��A���̋���ȃC���[�W�̉e�����ɂ���B�i�a�j�i�b�j��lj𒆂̐��k������B�����ŁA�ˑR��i�K�ǂ݂̐i���₪�o�����ƁA���R���k�̓ǂ݂͍�������B�������A���́u�����v���t��ɂƂ��āA���ƓW�J�Ƃ��Ắu�v�����o���Ƃ���ɁA������Ƃ̎�Ȃ˂炢������B

�@�r�U�̎���u���̂����ɂ����炢���炮�炢�ɂȂ��ł����B�v�ɑ��āA���H�҂̓G�s�\�[�h�i�d�j�̓��e�ɑ��������������݂Ă���B�W�J�ɂ���Ă͂����≻���邱�Ƃ��l����ꂽ�B���Ƃ��A�u�w��сx���ǂ̂��炢�ɂȂ邩�A�Q�l�ɂȂ���e��{��������T���B�v�i���u�V��S�тɔ���āv�j�Ȃǂł���B�������A�O�̎���u�v����̓��e�I�Ȋu������l�����āA���k������⏕���邽�߂ɂ͂���ȏ�́u�����v�������ׂ����Ƃ����l���������A���≻������āA�Ȍ��Ȑ����ɐ�ւ����B

�@���̂悤�Ɏ�����Ƃ́A���k�̎�����N�_�ɁA���ƓW�J�ɉ����āA���Ɓu�v�̉��o�̃o�����X���𐏎��s���Ă����B���t�Ɛ��k�Ƃ́A���ނ𒇗����Ƃ����삯�������s����B

�@���̎���R���A�G�s�\�[�h�i�d�j���̒P��Ɋւ��鎿��ł���B�\��ʂ�u���肪�����v�̐���������ŁA�i�d�j�̓��e�Ɋւ��锭��ւƓW�J�����Ă���B

| �s�@�����́u���肪�����v�Ƃ������t�Ƃ͈Ⴄ��ł��B����́u�߂����ɖ����v�Ƃ����Ӗ��ł��B���������������̈Ӗ��Ŏg���錾�t�ł��B�u�߂����ɂȂ������z�v�Ƃ����悤�Ȏg�����ɂȂ�܂����A�ǂ̕ӂ������z�Ȃ�ł��傤���B���x�͋t�ɕ����Ă݂܂��傤�B�r�V����B |

�@���̔���́A�i�d�j�̗v��I�Ȗ₢�ł͂���B�������A�t�̈�Y��S�Ĉ��ɑւ����Ƃ����m�s�̍s���ɑ��āA�u���Ԃ̐l�X�v���m��I�ȕ]��������Ƃ��������I�������e�������Ă���B�u�ǂ̕ӂ������z�Ȃ̂��B�v�Ƃ��������H�҂̖₢�������A���e�َ̈��������o����Ӑ}�Ɋ�Â��B���̈Ӗ��ł͖₢���̂��u�h���Ԃ�v���˂���Ă���A��x�������B�O�i�K�̎���Q�ɂ����āA�i�d�j�̓��e��������x�����ς݂ł���A�v��I�Ȗ₢���\�Ƃ����ǂ݂��������B

�@�������A�w���������k�r�V�͓����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���≻������A����Ɏ���𑣂��āA���̒P��Ȃǂ̎��₩����e�ɐ荞��ōs���ׂ������������m��Ȃ��B�i�������r�V�́A�Õ������ł���ƁA�����p���ɋL���Ă���B�j

�@���̒i�K���畛�����g���n�߂�B�i�u�v��āv�Q�Ɓj�G�s�\�[�h�i�d�j�̓��e�́A�v���X�C���[�W�ƃ}�C�i�X�C���[�W�̌����\�������Ă���A�V�B�ꂽ�X�g�[���[�V�����������ւ̓����Ƃ��ēK���Ă���B�����̏㉺�ɃJ�[�h��\������A���̂悤�ɐ�������B

| �s�@����͂ǂ����Ƃ�������B���ʒP���ɍl������O�S���~�S�Ĉ��Ƃ����̂͐q��Ȏ��Ԃł͂Ȃ��B�Ƃ��낪���Ԃ̐l�X�͂ق߂Ă��܂��B�u��������v�ƁB����Ɏ��₢���܂��傤���B |

�@�E�̂悤�Ȕ����ɂ���āA���k�ɑ��āu���̕��͂ɂ͉���������B�v�Ƃ����C�����̊��N�����҂���B��҂ł��錓�D�@�t�̃��`�[�t���u�v�Ƃ��ċ@�\������̂ł���B�i�u�v��āv�Q�Ɓj

�@����S�u������O���I����Ă����㔼�ɍs����ł����v�́A���ƓW�J�Ɋւ�����̂ł���B��ɏq�ׂ��悤�ɁA���k�B�ɂƂ��āu������Ɓv�͏��߂Ă̎��ƌ`�Ԃł��������߂ɁA���ޑS�̂�ΏۂƂ��邱�Ƃɒ�R���������悤���B�����ɂ́A�S�̂́V�B�ꂽ�X�g�[���[�V���Î�����Ɠ����ɁA���k�B�̎�����Ƃɑ����R���y��������ʂ����҂��Ă����B���H�҂͎��̂悤�ɓ����āA�����ւ̒��ӂ𑣂��Ă���B

| �s�@�i�����̔����������w���Ȃ���j���̂ւ�ɂ܂����̃G�s�\�[�h���B����Ă��܂��B�����������ƒT���Ă������Ƃ����킯�ł��B���ɃG�s�\�[�h�������ȁB |

�@����́A���ƓW�J�Ƃ��Ắu�v������ɂ�����ʂ��˂���Ă���B

�@���̎���T�́u�@�̖@���v�͋��ތ㔼�̒P��ł���B�ȒP�ɐ���������A�\��ʂ�ɋ��ޑO���̊m�F���Ӑ}��������ɓW�J������B�i�u�v��āv�Q�Ɓj

| �s�@�����ꂽ�@�t�ł��邱�Ƃ��͂�����킩�錾�t���O���̕��Ɉ�d�v�Ìꂪ����B�����T���Ă݂ĉ������B������Ƒ҂��܂��B�͂�����킩����e������B�̂��@�t�łȂ���Ε��ʂ��Ȃ��悤�Ȃ��ƁB |

�@����͐�ɏq�ׂ��v���X�C���[�W�̌����\���̈Î��ɑ�������B�u��ƂȂ��v�����҂��Ă������A�w���������k�i�r10�j�̔����ɏ]���āA�G�s�\�[�h�i�a�j�̊T���ɐ�ւ���B�i�a�j�͎���Q�ɂ���Ď��ƓW�J����ȗ�����Ă����̂ŁA�����₤�`�ɂȂ����B���̂悤�Ɏ�����Ƃ͑������Ƌ��R�����d�����A���k�̔����ɉ����Ď��Ƃ��_��ɑg�ݑւ��Ȃ���W�J���Ă������ɓ���������B�i�ނ��܂ŏq�ׂĂ����悤�Ɏ��ƓW�J�̍���ɂ͈��́u���ʂ̒n���v������B�W�J����傫����E�������k�̔��������e������̂ł͂Ȃ��B�j

�@���̎���U�ɂ��ẮA�Ō�̃G�s�\�[�h�i�h�j�Ɋւ�����̂ł���A���k�̓ǂ݂���U���ނ̍Ō�܂ōs���������Ƃ������Ă���B���̎���ɑ��鉞�́A�قځu�v��āv�ʂ�ł���A�����ł͓��Ɍ��y���ׂ��_�͂Ȃ��B

�@����V�u�i�����ɂ��āj�i��H�ׂ邱�Ɓj���������Ă����̂͂킩��Ȃ��B�v�͂���܂ł̒P��Ɋւ��鎿��Ƃ͎��I�ɈقȂ�B�����̎����V�B�ꂽ�X�g�[���[�V�ɐ��k�̊S���ڂ��Ă������Ƃ������Ă���B ���k�̎w�E�́A���H�҂������ɓ\��t�����J�[�h�̈ʒu�ɑ���^�₾�����B����ɂ��Ă͌v��i�K����_��ȑΉ���\�肵�Ă���A���k�̔����ɏ]���ăJ�[�h�̈ʒu��\��ւ����B

�@���̎���ɂ́A���ޖ{����`�������珇���ɓǂ�ł��������̐��k�B�̈ӎ����u�h���Ԃ�v���ʂ����҂ł���B��́k�G�s�\�[�h�ʁu����v�ꗗ�\�l����킩��悤�ɁA���̎��_�ł̑��̎���̑Ώۉӏ��͍Ō�̃G�s�\�[�h�i�h�j�ł���A���k�̎��_���{���㔼����O���ւƈ�U�����߂���Ă���B����ɂ���āA���ɓǂ݂Ƃ��Ēʉ߂��Ă����ӏ��ɂ��Ă��A�u��l���̃C���[�W�v�Ƃ����ϓ_����̍Ċm�F�����k�B�̓��ʂŎn�܂��Ă���Ɛ��@�����B����m�Ɏ����̂�����X�ł���B�i����W�ɂ��Ă͓��Ɍ��y���ׂ��_�͂Ȃ��B�j

�@����X�͋��ޑO����ΏۂƂ����A���e�Ɋւ���₢�ł���B

�@���̎���́A����S�ɂ����镛�����́u�v�̋�����A����V�ɂ������l���̃C���[�W�i�����j�Ɋւ�����ƓW�J����q�����Ă���B���̎��_�ŕ������́u�v�ł������G�s�\�[�h�i�b�j������҂�������ĕ���Ă���B�i�������A�_�҂̓����̎��H�ɂ����Ă͂��̂悤�ȋ��t�̖������s����悤�Ȕ����͂���قnj����Ȃ��B���t�̈Ӑ}��ǂ݂Ƃ��Đ��肵�������Ƃ��l������B�j

�@����10�͓��e�I�ɍ��x�Ȗ₢�ł���B

�@�G�s�\�[�h�i�b�j�u�S�Ă̕a�����Ŏ��Â���v�ƁA���̒���́i�c�j�u�N�ɂ������������ɁA��l�ŐH���v�̊W�ɂ͓�ʂ�̉��߂��\�ł���B�i�b�j�A�i�c�j��藣�����ʂ̃G�s�\�[�h�Ƒ�������߂ƁA�֘A������̃G�s�\�[�h�Ƒ�������߂ł���B��҂̏ꍇ�A�u���e�m�s�i��l���j�̂܂˂�����ΒN�ł��a�C�����邪�A�m�s�͈���Ƃ��߂��ĒN�ɂ��H�ׂ����Ȃ��B�v�Ƃ������e�ɂȂ�B��̉��߂ɂ���āA��l���ɑ���C���[�W���傫���ς���Ă���B��҂̏ꍇ�A��l���̃C���[�W�͑傫���}�C�i�X�ɌX���B

�@����́A��i�̍\���v�f�i�b�j�A�i�c�j�Ԃ̌����\�������Ɋւ�鎿��ł���B��l���̃C���[�W��傫�����E���邱�Ƃ�����A���ނ́u���ʂ̒n���v�Ɋւ��ϓ_�̈�Ƒ����邱�Ƃ��ł���B

�@����≻���āA�����S�̖̂��ɂ���Ƃ������ƓW�J���l����ꂽ�B�������A���̎��_�ŗ\��̎��Ԃ߂��Ă���A�Ȍ��ɐ�������ɗ��߂��B���Ԃ��\���ɂ�����ΐ��k�̊����Ș_�c�������N�������Ƃ��\�ł��낤�B�i�Ō�̎���11�ɂ��Ă͒P���ȒP��Ɋւ���₢�ł���A���Ɍ��y���ׂ��_�͂Ȃ��B�j

�@�ȏオ�u������Ɓv�Y�������̕��͌��ʂł���B

�@������Ƃ́A���k����̎���𒆐S�ɑ������Ƌ��R�����d���������ƓW�J�����B�ꌩ���k�����t�ɑ��Ă킩��Ȃ��P��Ȃǂ��Ă��邾���̊w�K�����ł���B�܂�ŋ��t�͎Q�l������ł���B�������A�Q�l���͈���ʍs�ɋ��ނ̉��߂k�ɑ��ĉ�������B�����ɂ͐��k�̔\���I�Ȋ����͑��݂��Ȃ��B����́u�������N�����Ă���悤�Ŏ��͉����N�����Ă��Ȃ��v��Ԃɑ��Ȃ�Ȃ��B����ɑ��ċ��t�́A���k�Ƃ̑��𗬂̒��ŁA������̃R���g���[�����s���B���ނ̗�������������ɂ��Ă̓X���[�Y�ȓ`�B��S�|����B�u�ى��v�̌��ʂ����҂ł���ӏ��ɂ��ẮA�Ӑ}�I�Ɏ��ƓW�J�Ɂu��a�Ȍ`���v�����℟���������݁A���k�̈ӎ�����������������������B���̍ۋ��t�͎��g�̓ǂ݂ɂ��u���ʂ̒n���v�𑫏�ɁA���k�̎���̊Ԃɐ��܂�鋳�ނ́u�v�̐G���͂����߂邱�Ƃ��˂炤�B���k�̈ӎ��͐G���̌��ʂƂ��ď��X�ɋ��ނ̍\���v�f���ӎ����Ŏ�̓I�ɍ\�����n�߂�B����ɔ����āA����̊ϓ_�����ޓ��e�[���ɓ��荞��ł����B

�@���Ǝ��̂͗\�z�ȏ�ɍD�]�������B�i�����ҁw�k�R����Z�\�i�̎��ƂɊւ��钲���x�����Q�Ɓj�o�Ȕԍ��i19�j�̐��k�̔����u���Ƃ���Ă��������ɁA�������킩��Ȃ��Ǝv���Ă����Ƃ���́A���ɕ����̂ŁA���Ƃɂ��W���ł��܂����B�v�ȂǁA�{�_���̘g�g�݂��痣�ꂽ�����I�Ȍ��ʂ����҂ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�����A���ƌ㔼�ɗ\�肵�Ă������ނ̃��`�[�t�Ɋւ��铢�c�̎��Ԃ��ȗ��������߂ɁA���k�ɏ\���Ȕ����̋@���^�����Ȃ��������Ƃ��c�O�ł���B

�@�����ł́A�_�Ҏ��g�̎��Ǝ��H��ΏۂƂ��āA�{�_���̘g�g�݂��ϓ_�ɍl�@�����݂��B

�@�����ɂ����ẮA���㕶���ނ�ΏۂƂ���u������Ɓv�̉ۑ�ɂ��čl�@����B

��@������Ƃ̉ۑ� ���㕶�̎���

�@�{���ɂ����ẮA���㕶���ނɑ���u������Ɓv���p�̉\���ɂ��čl�@����B

�@�_�҂̉ߋ��̎��H�ɂ����ẮA�ÓT���ނ̂قƂ�ǂ�������Ƃɂ���Ĉ���ꂽ�B���{�����͉���Ȃ��B�������A���㕶�̎��Ƃ̑����̓I�[�\�h�b�N�X�Ȕ���E���𒆐S�Ƃ����w���@��p�����B����͎��̂悤�ȗ��R�ɂ��B

�@�ÓT���ނ́A�u�ǂ݁v�̏����̒i�K�ŒP�ꃌ�x���̎���𑽂����҂ł���B�����̎��₪�o�����ߒ��ŏ��X�ɋ��ނ̐G���͂����߂Ă������Ƃ��\�ł���B�������A���㕶���ނ̏ꍇ�A�P�ꃌ�x���̒P���Ȏ���𑽂��͊��҂ł��Ȃ��B�����i�K�̎��₩�狳�ޓ��e�Ɋւ���Ă���B���̘g�g�݂��K�R�����Ȃ���ԂŁA���e�Ɋւ��鎿����l����̂͐��k�ɂƂ��ėe�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�����̑S�Ă̐��k�ɁA������x�ȏ�̎��Ƃɑ���\�������Ȃ���A���㕶���ނ�ΏۂƂ��鎿����Ƃ͐������Ȃ��B

�@����ŁA�_�҂̉ߋ��̎��H�ɂ����ẮA�\�����̊��҂ł���N���X�ŁA���������́u�v������ꂽ���ށA���Ȃ킿���ɓ�x�̍������㕶���ނ�p����ꍇ�ɂ̂ݎ�����Ƃ����{�����B���̂悤�ȏ����̉��ł͂�����x�̐��������߂��ƋL�����Ă���B�{�_���̘g�g�݂���́A������ƈȊO�̎w���@���ďo���邱�Ƃ��\�����A�����ł͎�����Ƃ̌��㕶���ނւ̓K�p�\���ɂ��čl�@����B

�@�O���̌Õ����ނ�ΏۂƂ�����H���͂ɂ����Ă��q�ׂ��悤�ɁA������Ƃ͐��k�̎�̓I�Ȏ��Ƃւ̊ւ����d�����邪�A����Ő��k�̜��ӓI�ȋ��މ��߂����e�͂��Ȃ��B�w���҂͋��ނɑ��鐸�k�ȓǂ݂��疾�m�ȁu���ʂ̒n���v��ݒ肷��B��������ނ̍\���v�f�̌����\���Ƃ��Đ��k�ɈÎ��I�ɒ��A���k�̃C���[�W���N�𑣂��B���ꂪ�A�w���҂ɂ����߂̉������Ƃ͈قȂ�_�ɂ��ẮA���͑��߈ȍ~�J��Ԃ��q�ׂĂ����B

�@���㕶���ނ�ΏۂƂ��鎿����Ƃɂ����ẮA���́u���ʂ̒n���v�͋�̓I�Ȍ`�����B����͖��m�ȋؓ������\���}�i�\���I�Ȕ��v��j�ł���B���̓_�ɂ��ẮA�I�[�\�h�b�N�X�Ȏw���@�ƕς��Ȃ��B

�@�\���}���̂���ϓ_������̑ΏۂɂȂ����Ƃ��A���v�撆�̂��̊ϓ_�̊Y������������n�߂�B���̊ϓ_�����v��ɂ����č��̍��[�Ɉʒu���Ă���̂Ȃ�A���[��������n�߂�B�܂��A���v��ɂ����Ē����Ɉʒu���Ă���̂Ȃ�A���̒������珑���n�߂�B���̎��A���Ɏc���ꂽ�u�v���w�K�҂̃C���[�W�����N����G�}�̋@�\�����B

�@���̎��₪�P�ɐ��k�̒m���̗L���Ɋւ����̂ł���A���₩�ɉ������B���̊ϓ_�����Ŕ��≻�\�ł���A���̂܂܋����S�̖̂��ւƎ��ƓW�J������B���̊ϓ_�Ƃ̌����ɂ���ĐV���ȁu�n���v�����҂ł��鎿��ł���A��ۗ����A���݂̂ɗ��߂đ��̊ϓ_�Ɋւ��鎿���҂B

�@���̂悤�ɁA���ꖇ���̍\���I�Ȕ��v��Ɋ�Â��A�������̌����\���Ƃ��ĈÎ����Ȃ�����Ƃ�W�J�����Ă����̂ł���B�]���Ďw���҂̏����Ƃ��ẮA���ނ̐��m�ȓǂ݂ɗ��t����ꂽ�\���I���v��𗧂Ă邱�Ƃɉ����āA�ǂ̍\���v�f����ł����̍\���v�f�ւƓW�J�ł���悤�Ɍ������Ă����K�v������B���̊ϓ_��傫���������ɍi�荞�݁A�ϓ_�Ԃ̎��ƓW�J���t�]�\�ɂ��Ă������Ƃ��]�܂����B

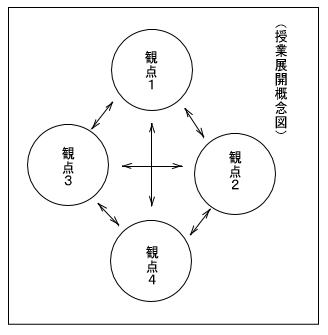

�@������T�O�}�ɂ���Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�@�S�Ă̊ϓ_�Ԃ̗�����t�]�\�ɂ���K�v�͂Ȃ��B�Ⴆ�Ίϓ_�S���瑼�̊ϓ_�Ɍ��������ƓW�J���s�\�ȂƂ��́A�ϓ_�S�Ɋւ��鎿����������ۗ����Ă����B���̊ϓ_��ΏۂƂ���w�K�������o�āA�p�Y�����͂܂�悤�Ɋϓ_�S�����Ƃ̗���ɏ��悢�B�܂��A������Ƃɂ����Ă��A�W�J�̑S�Ăk�̎���Ɉς˂�킯�ł͂Ȃ��B������e�ɉ����A���k������������������������Ƃ��˂炤��������t�哱�ő}�����邱�Ƃ��K�v�ł���B

�@���㕶���ނ�ΏۂƂ��鎿����Ƃɂ����ẮA��������邱�Ƃ��w�K�ҁi����ҁj�̎����I�Ȋw�K�����ƂȂ�B���₪�����ł���A���̌�̓I�[�\�h�b�N�X�Ȏ��ƂƓ��l�ɁA���̔���̃N���X�S�̂ł̌������s����B���ƓW�J�Ɂu�v�����݂��A����k����̓I�ɕ�U���Ă����_�ɁA���k�ɑ��鋳�ނ̐G���͂����߂���ʂ����҂���̂ł���B���ꂪ������Ƃ̎�ȓ����Ƃ�����B���t�͐��k�����������̂�⏕���������S���B

�@�w�K�҂̎�̓I�Ȗ���N�Ƃ����_�ɂ��Ă͐؊��E������P�g���̂����u�w�K�ۑ�v�Ƌߎ�����B�������O���ł��q�ׂ��悤�ɁA������Ƃ͓��ɑ������Ƌ��R�����d������B����ɂ���Đ��k�̂��̎��_�ł́u�ǂ݁v�̎��Ԃɑ��������ƓW�J���\�ɂ���B�����ɁA���ƓW�J���̂��̂�\���s�\�ɂ��A���k�̈ӎ���\�蒲�a�I�Ȉ��S����������������B���Ȃ킿�u�ى��v���Ɠ��l�́u�h���Ԃ�v�̌��ʂ��˂炤�B

�@������Ƃɂ����āA���t�Ƌ��ނƐ��k�̎O�҂��o�����X�̂Ƃꂽ���߂������������鎞�A���������̎��Ƃɂ����ď��߂Č`�ɂȂ�Ƃ������B�������A���t�Ɛ��k�̊Ԃɐ��܂��B���Ƃ́u���ʂ̒n���v������\�ԂƂ��Ẵe�N�X�g�̂悤�Ȃ��̂ł���A�O�ґS���̎Q���ɂ���ď��߂Đ�������B

�ڎ��ɖ߂�