二 「言語」による「意味・価値」の創造 ソシュールの記号論

1 一般的言語観と記号論の相違

前項までの考察範囲では、具体的な国語教育の在り方はまだ明らかではない。検証可能で、発展性のある枠組みを構築するために、「言語」自体の構造を浮き彫りにする必要がある。考察の対象とすべき言語観が明確でないと、具体的な教育方法を考察する際に、無制限に恣意的解釈を許容する可能性がある。例えば、言葉の「意味」が認識の基本であるなら、言葉の「意味」をもっと数多く覚えるべきだというような解釈もあり得る。これでは管理教育的方法に逆戻りである。また、「相互主観性」が他者とのコミュニケーションによって得られるのなら、もっと積極的にコミュニケーションさせるべきだという解釈も考えられる。しかし、前項でも述べたように現代のディスコミュニケーションの現状に対処するための具体的方法を模索しているのであって、単なるコミュニケーション強化論では出発点に戻ってしまう。これは、食欲がない人に対して、「もっとどんどん食べるべきだ。」と指導するに等しい。現象学などの論理の一面を捉えるだけでは、教育の現状に対応できる具体案の創造は望めない。「自己認識」に繋がる様々な基本理念を総合的に関連付ける観点から、具体的方法論の足場が構築されなければならない。本項はその最終段階である。

本論文はここまで、アイデンティティ論を出発点として、カウンセリング理論を検証し、「自己認識」の有効性を見てきた。カウンセリング理論の「内的世界」が「現象学的世界」であることに着目して、現象学の基本思想を分析し、「認識」の根底に深く「言語」が関与していることを確認した。

本項においては、「自己認識」の理論基盤構築の最終段階として記号論に着目し、その言語観を国語教育との関連性を意識しながら分析していく。

前項の現象学の分析において明らかになったことの一つに次のような点がある。

言語の「意味」が、認識の〃支え〃というプラス面と、認識の〃拘束〃というマイナス面の二面性を持つということである。先に明らかにしたように、我々は認識の本質たる「意味」を媒介として初めて「現実」に関わっていくことが可能になる。人の「自己意識」そのものが、自己を取り巻く「現実」との「意味」の繋がりの束によって成立している。言語の「意味」という「受動的な世界」を足場にしなければ、人は能動的に活動することはできない。しかし、その一方で言語によって受身的に与えられた「意味」が柔軟性を失って固定観念となり、「外的現実」を的確に反映しなくなった時、我々は無意識の内に「意味」に主体性を制限されることになる。「意味」は「認識」に対して極めて根元的な作用を持つため、我々は自由を失っていることにすら気づかない。これは第一章で考察した「匿名の権威」と等しい。言語は我々を支える一方で、拘束する可能性をも持つのである。

そのような点について、記号論の研究者である池上嘉彦氏は次のように述べている。

「ひとたび身につけた意味づけの体系─それが慣習として確立すると、それは逆にそれを身につけた人を捕えて放さない「牢獄」にもなる。それを捉えた人間を、今度はそれがとりこにするのである。捕えられた人間は、その意味づけの体系の決まりに従って、ものを捉え、行動する。人間は機械のように動き、すべてが「自動化」する。」(注24)

成長過程における言語の獲得と、アイデンティティの獲得は相関性を持っている。他者との関わり合い、諸価値との繋がり全てに、言語の「意味」が関与している。しかし、一旦身につけた「意味」の体系が「慣習として確立」した時、それまで自分の存在を支えていた「意味」が、固定観念や自動化を作り出す。

教育について考える時、言語の扱いの難しさは、右のような〃支え〃と〃拘束〃の二面性にある。言語が認識の〃支え〃だからといって、言語の「意味」を単に強化するような指導では、生徒の固定観念と自動化を助長してしまう。逆に固定観念を壊すために、言語の「意味」を揺さぶるだけでは、認識の基盤を不安定にし、生徒の決定的な自己不信を招きかねない。第一章で見てきたように、現代の青年心理の特徴は、自らの認識の基盤を見いだせないが故に、「機械的画一性(=自動化)」に逃げ込む点にある。彼らは〃支え〃を喪失する一方で、〃拘束〃もされていることになる。アイデンティティの獲得を二重に阻害されているのである。

そのような現代の問題について、ソシュールの研究者として著名な丸山圭三郎氏は『ソシュールの思想』において次のように述べている。

「ごく身近な日常の言語状況に目を向けてみよう。私たちは地上に生をうけた瞬間からコトバに囲まれ、コトバによって育てられ、コトバを通して物を考え、コトバを介して他者との関係を樹立していく。あまりにも身近であり無意識的なものであるが故に、ほとんど反省的にコトバを考えてみることもない。特に一方通行的な情報過剰の中で、かえってその過剰故に起るディスコミュニケーションに陥り、同じ日本語を語っても通じないいらだち、無意味な流行語の氾濫、真の対話の不在等々、コトバに対する強い不信と絶望感を多少とも感じない人は恐らくいないであろう。一切語ることを拒否してフィーリングの世界へと逃避しようとしても、そのように思考すること自体がすでにコトバに依っていることに慄然として気づかねばならないのだ。マス・メディアは、物質的生産の支配者に所有され、コトバの意味は、マス・コミ文化によって外から与えられ押しつけられるものとなっている。」(注25)

本来、話し手と聞き手の間に話題(情報)が豊富であればあるほど、コミュニケーションも豊かになるはずである。共通の話題がなければ、話の糸口さえつかめない。ところが現代の「情報過多」の状況は、個人のコミュニケーション能力の限界を超え、むしろコミュニケーションの成立を阻害している。不安定な状態におかれた個人は、安定を求めて画一的な価値観に依存するようになる。

こういった現状に対応するためには、まず言語自体の構造を明らかにする必要がある。言語の「意味」の構造を追究することは、言語を使って生活している我々の「内的世界」を追究することに等しい。

本項においては、言語の「意味」の持つ〃「支え」と「拘束」〃という矛盾した二つの面に対し、前者を擁護し、後者を排斥するために、記号論を対象として、言語の「意味」の構造─我々の「内的世界」の構造─を詳細に分析していく。

記号論は、今世紀初頭のフェルディナン・ド・ソシュール(以降はソシュールと表記)の言語学を起源として、現代において様々な思想的展開を見せている。丸山圭三郎氏に師事した立川健二氏は次のように述べている。

「われわれ人間は、つねに、あらゆるもの・ことにたいして意味をさがし求めている。この言葉にも、この作品にも、この行為にも、この事件にも、またこの人生にも、この世界にも─。われわれは、どんな物事にもかならず「意味がある」はずだという確信のもとに生きている。だから、生きるということ、あるいは人間であるということは、意味を追い求めることと同義だといってもよいくらいだ。

(意味)というのは、二十世紀の思想の地平を決定づけてきた最大のコンセプトだといっても過言ではない。それは、とりわけフッサールとソシュールの名に結びつけられる。」(注26)

立川健二氏は、現代思想における「意味」の重要性を説き、核となる思想家として、フッサールとソシュールの名を挙げている。現象学と記号論は、記号論学者のジャック・デリダなどによる現象学批判などを経ながらも、相補的な論理として現代言語論を読み解く上では欠かせない思想となっている。そのキー・コンセンプトが言語の「意味」なのである。

本項においては、多岐に渡る記号論の創始者であるソシュールの言語観に着目する。現代思想において記号論は現象学などと密接に連携しているが、ここではあくまでも記号論自体の基本理念の明確化をねらう。したがって考察中、現象学との接点を意識しながらも、可能な限りソシュール自身の言説の範囲内で考察を行う。その上で、第一章の内容や国語教育等を関連付ける観点から考察を試みる。

ソシュールは自己の言語観が、それまでの言語観と大きく異なることを意識していた。ソシュールは『一般言語学講義』において、それまでの言語観について次のように述べている。

「ある人々にとっては、言語は、つきつめてみれば、一つの用語集に他ならない。いいかえれば、もののかずに相当する名称の表である。」(注27)

この点については、『現代文学理論』における言語学者伊藤直哉氏の解説がわかりやすい。

「ソシュールは、長い間哲学者によって信じ込まれていた一つの信念に対して疑問を提出した。伝統的哲学者たちは、「古典的記号=言葉」という等式を成立させていたのである。つまり、「言葉とは、その概念や対象物を指し示すための道具である」と。哲学者たちにとっては、まず、普遍の概念や対象物があり、それらを指し示すための道具として言葉が存在した。したがって、哲学者たちにとっての言葉の役割とは、確実に概念や対象物を指し示すために、できる限り透明な道具となることであった。まず概念や対象物が先にあり、それと対応する形で記号としての言葉が作られる。このような伝統的な言語観を、言語名称目録観という。」(注28)

以上のような考え方は、我々の常識にある言語観と一致する。言語の存在以前にある概念やある物体が既に存在しており、言語はそれらに対してラベルを貼るように名前を付けることによって成立する。言語は概念や対象物を指し示すための道具に過ぎない。

ほぼ同様の観点から、池上嘉彦氏はソシュール以前の言語観について次のように述べている。

つまり、重要であるのは表現・伝達されるべき思想や感情であり、一方、言語はその表現・伝達の「手段」としてわれわれに役立つが、そのような役割を別にしてみれば、それ自体では特に価値のあるものではないということである。

言語というものをすでに確定ずみの観念を表わす「符号」のようなものとしか捉えない立場では、それが典型的に現れる。概念そのものは抽象的で影も形もないものであるから、それを他に伝達するためには、何か具体的な知覚可能な代用物で置きかえなくてはならない。そのように止むをえず使わざるを得ない代用物─できれば、なしですませたいようなもの─それが言語だというわけである。(注29)

ソシュール以前は、言語とは単なる表現・伝達手段であり、それ自体は無価値なものとされていた。「現実」を伝達するものとして不完全な「言語」という道具を、人は仕方なく使っているという考え方である。

それに対してソシュールは、「現実」を主とし「言語」を従とする既成の言語観を半ば逆転させた。言語は、「現実」の成立に深く関与しているというのである。

ソシュールは次のように述べている。

「心理的にいうと、われわれの思想は,語によるその表現を無視するときは、無定形の不分明なかたまりにすぎない。記号の助けがなくては,われわれは二つの観念を明瞭に,いつもおなじに区別できそうもないことは、哲学者も言語学者もつねに一致して認めてきた。思想は、それだけ取ってみると、星雲のようなものであって、そのなかでは必然的に区切られているものは一つもない。予定観念などというものはなく、言語が現われないうちは、なに一つ分明なものはない。」(注30)

右の点について、伊藤直哉氏は次のように解説している。

「われわれの生きている世界、ここでは、言葉を知る以前から観念や事物が区分され、分類されているわけではない。つまり、概念や事物がまず先に存在し、それに対応する形で言葉が生まれるのではなく、逆に、言葉が存在してから初めて、概念や事物が誕生する。なぜならば、言葉が、境界のない連続的現実世界を切り取ることにより、概念の輪郭や種の形が作り上げられるからである。ソシュールの主張を一言でいえば、「初めに言葉ありき」ということになろう。」(注31)

「思想」、すなわち一定概念は言語の存在以前は切れ目のない連続体である。言葉がそういった認識以前の混沌に対して切れ目を入れ秩序立てることによって、「現実」が成立する。それ以前は「なに一つ分明なものはない」とソシュールは説いている。

右のような考え方は常識的な観点からは、理解困難であろう。前項の現象学の分析と全く同じ問題点が浮かび上がる。すなわち、言語が無ければ「現実」は存在しないのかという点である。またソシュールが言語に「現実」を創造する絶対者のような性格を与えているといった印象すら与えかねない。むしろソシュールは、記号論によって言語を事物に固定された状態から解き放ち、人が主体的に「現実」を認識していく可能性を開いたのである。

右の点を論理的に明らかにするためには、ソシュールの説く言語観の諸条件を正確に捉える必要がある。

次に、ソシュールの記号論の基本構造を分析していく。

2 話者の意識を支えるコード − ラング

言語以前の切れ目のない連続体を区切り、概念や事物を生み出すものとして、ソシュールはラングという概念を提示している。そしてラングを言語学の対象とすべきことを説いている。本項の考察の主目的は、第一章の分析を受け、個人の「内的世界」成立に関する言語の働きを浮き彫りにするところにある。必然的にここでの主な分析対象は、ラングとなる。

ラングとそれに関連する諸概念についてソシュールの「第三講義」の記録には次のようにある。

「つまり、言語(ラング)は、個人にことばの能力を発揮させるために、社会が採用した必要な取り決めの総体である。ことば(ランガージュ)の能力は、言語(ラング)とはべつの事象だが、それも言語(ラング)なしで行使されうるものではない。

言葉(パロール)という言いかたが意味するのは、個人が社会的取り決めを介してその能力を実現する行為であって、その取り決めが言語(ラング)なのだ。言葉(パロール)という言いかたには、社会的取り決めが可能にするものの実現の観念がある。」(注32) ※( )内の語は原文ではルビ

右の言説については、丸山圭三郎氏の解説がわかりやすい。

「初期のソシュールはまず人間の持つ普遍的な言語能力・シンボル化活動を(ランガージュ)と呼び、これをその社会的側面である(ラング)(=社会制度としての言語)と個人的側面である(パロール)(=現実に行われる発話行為)とに分けた。」(注33)

まずランガージュとは、人の潜在的言語能力や言語活動等の総称であり、言語に関わる事柄一般である。ランガージュには、ラングとパロールの二つの面がある。ラングとは「社会が採用した必要な取り決め」であり、言語の「意味」に相当する。パロールとは、現実に行われる発話行為である。

具体的な言語伝達において、ラングとパロールは次のように連携している。まず話し手は言語の「意味」の社会的な取り決めであるラングによって言説を組み立て、それをパロール(発話)によって音声化し、聞き手に伝える。音声を受け取った聞き手は、ラングを使って音声の「意味」を解読し、話し手の意図を認識する。言語行為とは暗号のやりとりのようなものである。パロールの概念は暗号文のやりとりに相当し、ラングの概念は解読のためのコードに相当する。

現実の言語活動においては、ラングとパロールはどちらが主ということはない。概念伝達を成立させるためには両者の協力が不可欠である。

ラングについて考察する上で欠かせない条件の一つが、「共時態」という概念である。

ソシュールは言語学を、「通時態」研究と、「共時態」研究とに分けることを提案した。「通時態」研究は、特定言語が時間の経過によってどのように変化したかを研究対象とする。言語に関する歴史的研究といえる。「共時態」研究とは、ある瞬間における言語群が、相互にどのような関係にあるのか─どのような「意味」のシステム(構造)を持つのか─をテーマとする。したがって「共時態」においては言語の変化は研究対象でなく、言語の静態を条件としている。(「意味」のシステムとはラングに他ならないが、言語相互の関係が「意味」を生む点については、説明を要する。ここではまず「共時態」を分析する。)ソシュールは「共時態」研究を言語学の直接対象とした。

言語は実際には不断に変化し続けている。前項で考察したように、言語は認識の基盤である相互主観性を保つために、コミュニケーションなどによって少しずつ変化し続けている。そのような意味で「共時態」とは言語に関して架空の状態を設定して、研究しようとしているとも言える。

しかし、本研究において、様々な言語研究の中からソシュールの記号論を採用する理由の一つがこの「共時態」による言語観にある。ある瞬間の言語相互の関係を対象とする「共時態」は、「語る主体の意識」にその成立条件を設定している。コミュニケーションを行う瞬間に「話者」の心の中にある言語のシステムを対象としているのである。そのような点についてソシュールは次のように述べている。

「共時的次元では、ただ一種類の方法だけが可能になる。文法家ないし言語学者のこの展望は、語る主体の展望を尺度としている。ここでは、語る主体が持つ印象がどうかを問う以外に方法はない。ひとつの事がらがどの程度に存在するかを知ろうとしたら、それがどの程度に語る主体の意識のなかに存在し、意味を持つかを究めなくてはならないだろう。だから、ここでのたったひとつの展望ないし方法とは、語る主体に感じられているものを観ることである。」(注34)

前項の確認事項である相互主観性は、我々の認識の基盤として不可欠な存在だった。相互主観性、すなわち他者との協力によって我々は「現実」が確かに存在することを確信している。相互主観性はある瞬間において─共時態において─「これ以上疑いようのないもの」であった。

右の点について、現象学と記号論は一致している。ソシュールの言う言語のシステム(ラング)はコミュニケーションが成立する瞬間において、変化のない静態なのである。我々はある言葉を発話する時、自分が持っている言葉の「意味」を静止したものとして認識しているはずである。発話する瞬間にも言語の「意味」が変化しつつあるのであれば、我々は意味を伝えることも、意味を受け取ることもできないはずだ。

そのような点について立川健二氏は次のように述べている。

「バフチン=ヴォロシーノフは、批判的な立場からではあるが、ソシュールのいう共時態が(聴く主体の意 識)にとってしか存在しないということ、したがってそれは「歴史的な生成過程のいかなる現実の時点」にも対応していないということ、(聴く主体の意識)という視点をはずしてしまえば、言語は「絶えざる生成過程の流れ」であるということを、かなり早い時期に正確に理解していた。しかし、このような「生成過程」をとらえる視点がほんとうに「客観的」なものであるのかどうか、さらにそのような「客観的な視点」なるものをじっさいに誰かがもつことができるのかどうか、たいへん疑わしいといわざるをえない。」(注35)

「システムが静止していると仮定しなければ、聴く主体は各記号の位置を決定することができず、したがって他人たちの言説の(意味)を了解することもできないのである。だから、「語る主体」は言語の静態を欲し、一生涯自分は同一の言語を相手にしていると「半無意識的」に思いこむ。それが、(共時意識)成立の根拠なのである。」(注36)

右の立川健二氏の言説からも明らかなように、ソシュールが対象とした言語の「共時態」とは、「客観的」に存在するのではなく、事実上「語る主体」及び「聴く主体」の意識内に存在する言語のシステムを対象としているのである。

また右の立川健二氏の言説から、本論文において「自己認識」の枠組みを設定する際の次のような観点が明らかになってくる。

我々はともすれば自分の持っている言語の「意味」が変化しつつあるのに気づきもしない。人は生きる過程において、常に自分が使っている言語の「意味」に「半無意識的」に確信を抱いている。それは言語の「意味」が、相互主観性として、「現実認識」の基盤となることの一面でもある。「意味」は常に現実を的確に反映するものとして変化し続けながらも、その都度人の現実存在に対する確信を支える「原的直観」としての役目を負う。そのことは個人が持っている言語観が本質的に静態的な「共時意識」であることを示している。自分の言葉の意味が次の瞬間に違ったものになるということは、認識する現実存在が次の瞬間に変化してしまうことでもある。コミュニケーションの度に現実が変化するのであれば、人は常に不安なはずだ。人は主観的には、自分の持っている言語の「意味」が静態的であると信じ込んでいる。むしろそれによって心の安定を得ている。「意味」の変化は個人にとっては「意味」の深まりとして意識されていると推察される。

しかし、第一章でも考察したように現代社会は急激な変化と多様性とを特徴とする。現代人には、「意味」の相互主観性を獲得する余裕がない。現代において「意味」は常に不安定で、社会と個人の間で揺れつづけている。「意味」が不安定であることは、個人の「内的世界」が不安定であることに他ならない。そのような状態に対してカウンセリングは、個人の持っている言語の「意味」を安定させる効果があるのだろう。前項でも述べたように、人は自分の認識の足場を作りながら生きていく。カウンセラーはクライエントの「足場作り」の手助けをする。

本論文において言語の「共時態」を対象とするのは、生徒の認識の足場作りの可能性を言語教育に見ているからである。「共時態」という言葉は、その表面的な意味が固定された言語観を想像させるため、国語教育においてもこれまで誤解されてきた向きがある。すなわちラングを対象とした教育とは、一定の価値観を教え込むような教育を指していたようである。しかし「共時態」の概念は、個人が変化しつつある言語の「意味」をその都度自らの意識に問いかけることによって確認するといった可能性を持つ。立川健二氏も言うように、人は意味の「生成過程」を意識することはできない。人が意識できるのは、その都度静態的な「意味」のシステムのみである。したがって、真に現代社会の変化や多様性に対応するためには、自分の「内的世界」を構成する「意味」のシステムの静態を自分自身にとって確実なものとして意識する態度を常に持ち続けることが有効である。確認する度に「意味」のシステムが変化していてもかまわない。不断に確認しようとする態度が、現代文化の「意味」の変化と多様性に対応し、「外的現実」を的確に反映した「内的世界」を再認識・再構成していくことに繋がる。

「意味」のシステムを、日頃我々は意識することはない。人はコミュニケーションなどにおいて、無意識の内に「意味」のシステムたるラングを参照しながら、自分の言説を組み立てている。無意識的なものであるために、人は「意味」が変化していることに気づかない。また逆に自らの意識内で固定観念となっていることにも気づかない。本論文においてはそういった本来無意識領域(立川健二氏はラングは前意識にあるといっている)にある言語の「意味」構造の意識化をめざす。それによって生徒に対して「意味」を基盤として構成される「内的世界」の認識を促す。

論の展開上、次にラングの具体的な構造を分析すべき所である。しかし、次節との関係からラングとパロールの相補性についての考察を先に行う。これはラング(言葉の「意味」)がどのように変化していくかについての考察でもある。

先に実際の言語活動において、ラングとパロールが連携し合ってコミュニケーションが成立することを確認した。しかしラングとパロールの関係はそれだけではない。

丸山圭三郎氏はソシュールの第一講義の原資料を分析して次のように記している。

「個人の言葉が人から理解されるためには社会の約束事がなければならないが、その約束事が成立するためには、まず個々の具体的発話がなくてはならない。また個人がラングを獲得でき習得できるのはあくまでも社会生活を通してであり、しかも個人ひとりではそれを変えることができず、むしろあるがままのラングを押しつけられるのも事実であれば、歴史的には常にパロールが先行したのも事実である。この作りつつ作られ、作られつつ作るという相互規定が、ちょうど社会とその中に住む個人のような関係にも似て、ラングとパロールの間に見られることの指摘は、第一回講義の後半、「類推による創造」においてなされた。」(注37)

具体的な発話行為(パロール)が成立するためには音声解読するためのコード(ラング=言葉の「意味」)が必要である。またコード自体は天地自然に生まれたものではなく、個々の具体的発話(パロール)によって創り出される。しかし、具体的な発話が個別にコードを創り出すのではなく、数多くの発話行為の総体として社会全体に認められなければ、相互主観性を持つことはできない。

つまり発話行為(パロール)におけるコードとしてのラングは、社会的なものであると同時に個別的なものでもあるという弁証法的な性格を持っている。社会から押しつけられた既成のものでありながらも、個人が他者との関わりの中でそれを変革していく可能性を持つのである。

パロール(発話行為)において、ラングがどのように変化していくかを考えるためには、既出のコードの概念に加えて、コンテクストの概念が欠かせない。コンテクストとは文脈のことであり、発話行為が行われる場の状況を意味する。

コードとコンテクストの関係については池上嘉彦氏の言説がわかりやすい。

「「コード」を超えようとする「使用者」と、「使用者」を拘束しようとする「コード」─このたがいに対立する両者の間の緊張した関係が破綻に至らぬようとりもっているのが「コンテクスト」である。もしメッセージが「コード」に完全に従って作成されているのならば、受信者は同じ「コード」を参照しつつ解読すればよい。そこには受信者が「人間」としての主体性を発揮することは特にない。しかし、もしもメッセージが「コード」から逸脱しているようなものであったら、事情は変わってくる。受信者は、まずそのメッセージを解読に値するものとして取り組むか、値しないものとして無視するかを主体的に選択することができる。その際の受信者の選択を決定するもっとも大きい要因は、そのメッセージの使用にまつわる「コンテクスト」である。

例えば、受信者が著名な詩人の作品に接した読者や、幼い我が子の話に耳を傾けている母親であれば、おそらく解読を試みるという決定を下すであろう。しかし、届いたメッセージは「コード」から逸脱しているが故に、「コード」を参照するだけでは解読できない。それを補うために受信者がとるやり方は「コンテクスト」を参照することである。「コンテクスト」を参照することによって、受信者はそのメッセージの発信者の意図したところを汲みとろうとする。

このように考えてくれば、受信者の参照すべきものとして「コード」と「コンテクスト」とは、いわば相補的な関係にあると言うことができる。極端な場合を考えるならば、一方でメッセージが全面的に「コード」に依存して成り立っているならば、「コンテクスト」の参照は不要である。他方、逆にメッセージが全面的に 「コード」から逸脱しているならば、「コンテクスト」を参照するより他はない。この二つの場合を両極として、その中間にいろいろな段階がありうるわけである。」(注38)

コード(言葉の「意味」システム)とコンテクスト(状況、文脈)の関係は相補的である。具体的な発話行為において人はコードのみに頼って音声を解読するわけではない。

発話行為が行われる状況─コンテクスト─を参照して相手のメッセージを主体的に解読していく。コードとコンテクストはどちらが主というのではなく、両者共にコミュニケーション成立に欠かせない。

本論文においてはここまで、「意味生成」の過程において主体が認識できるのは静態的な「意味」のシステムでしかないことを見てきた。そのような意味システムとしてのラングの変化の具体像を把握する上でも、コードとコンテクストの関係は有効な観点となる。

コードの変化について池上嘉彦氏は次のように分析している。

「これまで、記号体系としての「言語」においてコードの拘束力が「緩やか」であるということについて何度か触れ、それ故にコードを超えたり、時にはそれに反したりすることが起こるというような言い方をしてきた。しかし、実際には「コードが緩やか」なのではなくて、人間が絶えず「コードを緩めている」と考えた方が正確なのであろう。前もって決められた一定の出来事に対してのみ反応するというのでなく、既成の枠で捉えられない新しい出来事に際してもその意味を読みとり、新しいコードとして自らの世界に取り入れようという試みがなされる限り、コードは常に「緩やか」なものでしかありえないわけである。コンテクストというものは、実はそのような新しい出来事の起こっている場として、その出来事に新しい意味づけを与え、新しいコード化へと導く手がかりとして参照せずにはいられないものなのである。」(注39)

先に述べたように、コードの変化は、コミュニケーション自体によっても社会的レベルで徐々に進行していく。相手のメッセージの内容が自分の持っているコードの変化を促す。しかし特に個人の意識内を対象とした時、個々の具体的なコミュニケーションにおいても、その都度コンテクストを参照することによって、その場だけの新しいコードが創出される。例えば初対面の相手であれば、相手の雰囲気やその場の状況などを参照することによって、瞬間的に自分の持っているコードに変更を加える。臨機応変の「暗号解読コード」によって、コミュニケーションを成立させているのである。これによって人は既成のコードでは捉えられない「新しい出来事」を自分の「内的世界」に取り込んでいく。

ただし個々の場面で創り出されるコードは、そのままでは相互主観性を持ち得ず、認識の基盤にはなり得ない。個別のコミュニケーションが多くの人々の間で積み重ねられることによって、コード─言葉の「意味」システムとしてのラング─が生成、変化していく。そして、人の認識の「原的」基盤となっていく。人が自分の「内的世界」の「意味」構造に確信を持つためには他者の存在が不可欠である。単に主体的にコードを産出すればよいということにはならない。

コードを創り出すコンテクストの存在は、次節のイーザーの『行為としての読書』を分析する際に欠かせない。次節において、人が読書において自らの「内的世界」を再構成していく様を分析する。

ここでは、ソシュールが自らの言語学の対象としたラングの概説を試みた。言葉の「意味」システムであるラングは、具体的な発話行為であるパロールと相補的な関係にある。ラングは音声という暗号を解読するためのコードに相当する。そしてラングは発話行為の積み重ねによって、組み替えられていく存在である。しかしラングは「語る主体の意識」においては共時的な静態システムを持っている。人は静態としてでなければ「意味」構造を把握できない。すなわち人が意識する「内的世界」は常に変化しつつも、その都度本人にとっては安定した構造として認識される。以上の点から国語教育の目標の一つとして、生徒個々に対して「内的世界」を創り出す「意味」のシステムを不断に意識化し続ける態度を促すことの必要性が導き出された。

さらに国語教育における「意味」システムの意識化の具体的方法を考察するためには、「意味」システム自体の構造把握が不可欠である。

次に「意味」システムたるラングの構造を分析していく。

3 「意味・価値」を創り出す言語の関係構造

言語の「意味」システムであるラングは、同時に価値のシステムでもある。

ソシュールは次のように述べている。

「記号学的体系はどれも一定量の単位(接尾辞、等のいずれ複雑で多様な次元の諸単位)から成っている。こうした単位を、他の事物なみに扱えなくする、その真性の性質は、それがまさに価値であるというその点にある。記号体系という単位の体系は価値体系なのだ。」(注40)

何故言語が価値の体系なのかについて分析する前に、体系そのものの構造を見ていく。

ソシュールは、歴史学などの領域を言語学と比較する文脈で、言語の体系をチェスに例えている。

「それ(引用者注・歴史学等)に対してことばは対立にもとづく体系という性格を根底から持っている(種々の駒に属す力の種々の結合で成り立つチェスゲームのように)。言語はその全体が一定の諸単位の対立の中にあり、それ以外の基底を持たない」(注41)

「ここで、チェスの譬えは悪くない。チェスの駒の価値というのは体系から、諸条件が絡み合う全体から出ているので、各駒に固有の価値から出ているのではない。」(注42)

ソシュールは言語はそれぞれの言葉の「対立(=関係)」によって成立していると述べている。ソシュールの使うチェスのたとえがわかりやすい。チェスの駒の一つ一つは他の駒と関係し合って、盤上に一種の緊張状態を作り出している。一つ一つの駒の意味・価値は他の駒との位置関係によって決まる。例えばチェスで最も〃強い〃駒であるクィーンも、周囲を〃弱い〃駒に囲まれた状態ではたいした価値があるとは言えない。またある駒が動かされれば、その駒の価値が変化するだけでなく、駒全体の関係とそこから生まれる一つ一つの駒の価値が変化する。

ソシュールの指摘にあるように、チェスの駒の価値は各駒固有のものではない。例えば駒の材質が金や銀であろうが、木や紙であろうが、ゲームにおける駒の価値には関係しないのである。他の駒との関係性のみが、チェスの駒の価値を決定できる。

同様に、言語は言葉一つ一つに価値があるのではない。言葉相互の関係が、言葉一つ一つの意味・価値を決定する。

そのような点について丸山圭三郎氏は次のように述べている。

「ソシュールの体系は、何よりもまず価値の体系である。そこでは、自然的、絶対的特性によって定義される個々の要素が寄り集まって全体を作るのではなく、全体との関連と、他の要素との相互関係の中ではじめて個の価値が生ずる。」(注43)

何故そのように言えるのかを具体例を挙げながら考察していく。

ソシュールは仮説的な観点から次のように説明している。

「言語が記号一つ分だけ膨らむとする、そうすると別の記号の意義がその分だけ減少するのだ。何なら、初めは二つの記号しかなかったとしてみよう。そのときはありとあらゆる意義がこのふたつの記号に配分されていただろう。一方が事物の半分を、もう一方が後の半分を示しただろう。」(注44)

先に述べたように、言語は認識以前の混沌とした状態の「現実」に対して、それに切れ目を与え、認識可能な状態にする。言葉と言葉が現実を区分するためにひしめき合って、それぞれの意味・価値の受け持ち範囲を持っていると言える。したがって、ある記号の意味・価値の範囲が本来の状態より広くなると、その分他の記号の受け持っていた意味・価値の範囲が狭くなる。また極端な状況として世界に言葉が二つしかないとすると、世界の全ての意味・価値はその二つのどちらかに入ってしまうことになる。(これは人間社会ではあり得ない状況だが、アメーバなどの単細胞生物では可能であろう。すなわち「食う」か「食われる」か。)

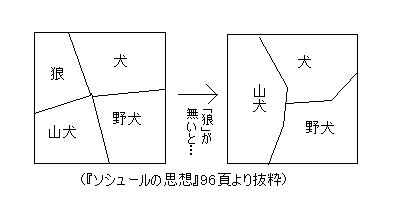

丸山圭三郎氏が、著書『ソシュールの思想』において、ソシュール自身の次のような言葉を紹介している。

「「犬」という語は、「狼」なる語が存在しない限り、狼をも指すであろう。このように語は体系に依存している。孤立した記号というものはないのである。」(引用者注・ソシュールの言葉)(注45)

右の『ソシュールの思想』に記載された丸山圭三郎氏の図は、ソシュールの言葉を正確に表してはいないが、単純でわかりやすい。丸山圭三郎氏の図について次のように言える。「犬」という言葉は、それ自体単独では成立しない。「犬」の意味・価値は「犬」に関連する他の「野犬」「狼」「山犬」等の語が存在するかどうかで決まってくる。他の三つの語が存在しないとき、「犬」の意味する範囲は広大である。また右の図のように、「狼」という言葉だけが無くなった時も、「犬」の意味は元の範囲を保てない。一見元々「狼」だった部分を、そのまま「山犬」がカバーしているようである。しかし、現実に「山犬」が「狼」をも意味するようになった時、本来の「山犬」と「狼」との違いが影響して、元々「山犬」だった意味要素のいくつかが、「犬」や「野犬」の方に振り分けられる可能性が高い。そうしなければ、「山犬」はその意味範囲に矛盾を生みかねないからである。

以上のように、言語の意味は単独で成り立つのではなく、語と語との関係によって創り出されていることは明らかである。それも単純な関係でなく、様々な要素が複雑に関連し合って全体的な構造を創り出している。

丸山圭三郎氏は、さらに次のような例を挙げて、説明を試みている。

「それぞれ「犬」と「狼」という語で指し示される動物が、はじめから二種類に概念別されねばならぬという必然性はどこにもないのと同様に、あらゆる知覚や経験、そして森羅万象は、言語の網を通して見る以前は連続体である。親族構造にしても、父母、祖父母、叔(伯)父母、兄弟、姉妹、子、孫、等々という概念は実に自然なもので、いかにも言語外にある血縁関係を反映しているように思われる。ところが、ヴァイスゲルバーの報告によれば、オーストラリア中部のアランタ族の言語のpurulaという語は、「①父方の祖母の兄弟、②母方の祖母の兄弟の娘の息子、③自分の姉妹の息子の息子」を合わせたものを指し、ngalaという語は、「①母方の祖父、②母方の叔父の息子、③自分の姉妹の息子」のいずれをも指すという。また、我々にとって、太陽光線のスペクトルや虹の色が、紫、藍、青、緑、黄、橙、赤の七色から構成されているという事実ほど、客観的で普遍的な物理的現実に基づいたものはないように思われる。ところが、英語ではこの同じスペクトルを、purple、blue、green、yellow、orange、redの六色に区切るし、ローデシアの一言語であるショナ語では三色、ウバンギの一言語であるサンゴ語では二色、リベリアの一言語であるバッサ語でも、二色にしか区切らないという事実は何を物語っているのであろうか。言語はまさに、それが話されている社会にのみ共通な、経験の固有な概念化・構造化であって、各言語は一つの世界像であり、それを通して連続の現実を非連続化するプリズムであり、独自のゲシュタルトなのである。」(注46)

「犬」や「狼」等の例は日常的なものでないため、我々の認識に深く関与するといった印象は薄い。しかし、色に関しての丸山圭三郎氏の指摘は、言語が我々の認識する「現実」の根幹に関わってくることを示している。

プリズムで分光されたスペクトルは実際には7色に分かれていない。色と色の境界は曖昧であり明確に区切るための基準を設定することはできない。我々がそこに7種類の色を見てしまうのは、我々が色に関する7種類の言葉を知っているからである。丸山圭三郎氏は言語によって色彩を表す言葉の種類が異なることを述べている。異なる言語の使用者の「内的世界」に反映する色彩は、当然それぞれ異なってくる。

前項の現象学の分析の際に、「これ以上疑い得ない」原的な直観の例として、〃色彩〃が例示されていた。フッサールによれば、「現実」を構成する様々な要素の中で、「赤一般」という概念は認識の正当性の源泉であった。しかし、ソシュールの言語観を参照する限り、「赤一般」という概念すら特定の言語によって恣意的に創り出された「意味」なのである。もちろん、特定言語を使って思考する主体にとって、その言語が指し示す〃色彩〃は相互主観性を持つ認識の基盤であり、フッサールとソシュールの見解が矛盾することにはならない。

右の考察によって、先に問題提起されていた「何故言語が『現実』を創り出すのか?」という疑問の答えが明らかになる。「現実」を創り出すといっても、言語が人の手のようになって机を組み立てたり、色を塗ったりするのではない。あくまでも「語る主体・聴く主体」の共時的意識を前提として、彼の「内的世界」に反映する「現実」を言語が創り出すのである。

ここまでの分析では、言語相互の関係性が「意味」を決定することは明らかである。しかし、それが「価値」をも決定する点についてはまだ明確ではない。

言語の持つ「意味」システムがその言語を使用する社会の文化価値を反映する点について、池上嘉彦氏は次のように述べている。

「まず第一に、文化を象徴するものとしての言語、そしてさらに進んで思考様式を規定しうるものとしての言語、という認識がある。外国語を勉強すれば、誰しも多かれ少なかれそのようなことを経験するはずである。例えば英語を習い初めて、英語では兄弟を表すのにbrother一語だけで、日本語のようにいちいち「アニ」と「オトウト」という区別をしないと教えられた時の衝撃的とも言える印象は、誰しも多かれ少なかれ記憶があるはずである。(当初のそのような新鮮な経験の連続が、多くの場合、数ヵ月もたたないうちに、まるでおはじきの置きかえのような符号的言語観にとって代わられてしまうのは、本当に残念なことである。)この違いは、多分、兄弟関係というものがそれぞれの伝統的な文化の中で持っていた意味合いの違いを反映していると考えることができる。同じ兄弟であっても、年上の者が年下の者とは違った権利を与えられ、違った役割を期待されるという異なった社会的な意味づけが与えられているならば、それらは異なった価値のものとして異なった命名によって区別されるのは自然である。」(注47)

ある分野に関して豊かな文化を持つ社会の使用する言語は、その分野に関して豊富な種類を持つ。池上嘉彦氏の例では、「兄弟」に対する日米の考え方の差が、「兄」、「弟」と言い分けるか、「brother」一語で済ますかという差になって顕れる。「兄」「弟」の区別があれば、それを使い分ける者の意識に、当然の結果として両者の違いが生まれる。

典型的なのは、日本における一人称の多さである。「私」「僕」「俺」など、我々はコンテクストに応じて言葉を使い分けている。これはまた日本語において、「敬意」という価値が日常的に重要な意味を持つことの一面でもある。

以上のように、言語はそれを使用する者の「現実」認識において、「価値」の決定に深く関与している。

このように考えていくと、「言語と現実は同時成立する」といった表現も可能である。ソシュールは、言語と現実の関係を、一枚の紙の表と裏に例えている。現象学分析の際にも明らかになったように、「言語と現実は分離不可能」なのである。言語相互の関係の網の目が区分する範囲に従って、「現実」の「意味・価値」が決定される。また逆に「現実」の持つ「意味・価値」は、そのまま言語に反映される。「言語と現実が分離不可能」ということは、特定の状態に「言語と現実」が固定されていることを意味するのではなく、言語相互の関係の変化に伴って「現実」の「意味・価値」が変化していくことを意味するのである。

しかしここまでの考察では、言語が我々の現実を支配しているといった印象は拭えない。個人の誕生以前に、言語はそれを使用する社会に存在する。個人は自分の意志に関わらず、特定言語の使用を強制され、自身の「内的世界」の「意味・価値」を決定されてしまう。

右のような指摘は、ある程度事実である。しかし、ソシュールはそのような言語のデメリットを暴いた上で、それを乗り越える可能性を我々に示したのである。

そのような点について丸山圭三郎氏は次のように述べている。

「言語は人間が創造したものであるにも拘らず、個人にとっては外的事実性をもって経験され、自動的ともいえる仕方で個人を規制し、ほとんど無意識のうちに自己を拘束する「文化的必然」である。ソシュールは、まず最初にこの歴史的経験のレヴェルに身を置いて、社会制度としてのラングの強い拘束力を指摘したのち、今度はラングの本質に照明を当てる作業を通して、純粋な可能性のレヴェルから人間と社会との関係は、自然法則を超えた次元で、作り作られる弁証法をもつことを指摘した。換言すれば、ラングの本質は恣意的価値体系であることを確認することによって、構造の産物である人間が同時にその構造をのり超える方向を示唆したと言えるだろう。」(注48)

言語は確かに無意識領域において個人の思考を規制している。個人は使用する言語の持つ意味・価値の範囲内での思考を強いられる。しかし、言語の関係構造は、元から存在する絶対的な「現実」に貼り付けられた名札ではないため、チェスの駒の位置のように変更可能である。この言語の自由な変革可能性について、ソシュールは「記号の恣意的性格」(注49)と説明している。これがソシュール以前の言語観のように、言語が「現実」に貼り付けられた名札であれば、人間は如何なる努力を持ってしても、「現実」の本質構造を変革していくことができない。

丸山圭三郎氏はまた次のように説いている。

「ラングは海辺の砂地の上にひろげられた網のようなものである。ラングの網次第で、砂地にはさまざまな模様が描かれることを指摘したのもソシュールであるならば、何よりも重要なこととして、この網自体はア・プリオリには存在しなかったこと、網を作ったのは人間であること、したがって網を破り棄てることも、網を作り直すことも人間にとって可能であることを「恣意性」の原理によって示唆してくれたのも、またソシュールであったと言えるであろう。」(注50)

我々は日常的なコミュニケーションや、思考などの際に無意識的にラング(コード)を使用している。日頃は意識しない言語相互の関係構造を持つラングを積極的に見つめる─意識化する─ことによって、我々はその呪縛から逃れることができる。そしてラングによって構成される「現実」を、自らの認識の安定した土台となるように主体的に再構成していくことが可能になる。

この項の冒頭部で、言語が「支え」と「拘束」の二面性を持つことを指摘した。そして、本論文の目的が前者を擁護し、後者を排斥することにあることを述べた。無意識領域に存在するラングの構造を意識化することがその有効な手段の一つと考えられる。これは言語による「自己認識」に他ならない。

この項においては、ソシュールの「記号論」に基づき、言語の「意味・価値」システムの具体的構造を分析した。これは個人の「内的世界」の構造の一端を捉え、国語教育の具体的方法を模索するための対象を明確化する意図に基づく。言語は「現実」に貼り付けられた名札のような単なる道具ではなく、「現実」と不可分な存在であり「現実」を創り出す存在でもある。現実を網の目のように区分して、認識可能な状態にするのがラングと呼ばれる言語相互の関係構造である。ソシュールが自身の言語学の主対象とするラングは、「語る主体」の前意識の中に静態的に存在する。この共時態の概念が、「内的世界」を研究対象とする本論文の意図に合致する。ラングはまた文化価値や人の行動原理を反映する「意味・価値」のシステムでもある。日常的には意識されないラングの構造を積極的に見つめることが「自己認識」に繋がる。以上が本項において考察されたポイントである。

次に、本論文第一章や前項の現象学の分析、国語教育との関連に基づいて、「記号論」を検証していく。(ただし、具体的な教育方法については次節の考察内容であるため、問題提起程度にとどめる。)

具体的な教育方法を考える上で、言語相互の関係が「意味・価値」を創り出すことには多くの発展可能性がある。言語が「現実」に貼り付けられた名札といった言語観では、できるだけ多くの言葉とその意味を覚えさせることが、生徒の「内的世界」を豊かにするということになるのだろう。もちろん記号論においてもそのような方法を否定することにはならない。語彙が豊富になれば、それによって構成される「現実」も繊細で様々な視点をもつ豊かな存在となる。言葉を知ることは、人が生きていく上での大前提である。しかし、言語の関係構造が「意味・価値」を生むという観点を持つ時、国語教育の指導は言葉の暗記に終わらない。言葉と言葉の関係を考えることが、言語の関係性によって構成される生徒の「内的世界」の構造を浮き彫りにする。これは国語教育による擬似的カウンセリングである。

また発話行為が言語の意味構造を変化させる点から、コミュニケーションの教育も有効な方法の一つになる。現象学の分析でも明らかになったように、人は他者の共同作業─コミュニケーション─による相互主観性の獲得によって、「内的世界」を「外的現実」の的確な反映として確信できるからである。記号論の観点からもコミュニケーションの基盤であるラング(言語の意味構造)は、逆にコミュニケーションによって再確認・再構成されていく。しかし、ラングが無意識的な存在である点は、コミュニケーションの教育の在り方を考える上で欠かせない。指導者がラングの存在を意識していないとき、意図せぬままに固定された言語観(=価値観)に基づくコミュニケーションの在り方を生徒に押しつけてしまう可能性がある。「自己認識」を観点とする時、コミュニケーションの教育は上手に話すことでも明確な結論を引き出すことでもなく、自らの「内的世界」に即した発言をすることと他者の意見を自分の「内的世界」に反映させることが目標となる。そのような観点を持たず、固定された言語観(=価値観)を背景に持つコミュニケーションの指導は、教室というコンテクストにおいてのみ有効であり、複雑な価値観を持つ現代社会に対応できない。(ただし、本論文においてコミュニケーション教育は対象外であり、具体的な方法論の考察は行わない。)

先に、言語の関係構造が国語教育の対象となるべき点を述べたが、その実現には考察すべき点が多い。

まず言語の関係構造の全てを同時に意識化することはできない。現象学の分析でも明らかになったように、人は「現実」全体を丸ごと意識上に留めているわけではなく、その都度認識すべき対象を構成しながら生活している。世界の全ての「意味・価値」構造を同時に意識化することは人間の能力を超えている。従って「内的世界」を再確認・再構成すると言っても、任意の言葉と言葉の関係を足掛かりに少しずつ全体構造へと広げていくしかない。チェスの一手が、駒全体の価値構造を変化させるように、限定された対象の関係認識でも、全体構造へアプローチしていく可能性を十分持つ。

具体的には人権学習における「区別」と「差別」の比較などが典型的である。この二語については、もちろん辞書的教育的意味も存在する。しかし、これらを関係の観点で捉えた時、一つ一つを切り離して考える時以上に、生徒達の「内的世界」に様々な問題意識を喚起できる。これらを比較する時、生徒は自らの価値観や記憶を検証せずにはいられない。学校の規則、人間関係、学校の評価等、様々な物事との関係を想起する。二語の言葉が、彼らの「自己認識」を促すのである。ただし、「区別」と「差別」のような高い触発力を持つ言葉の組み合わせは一般的とは言い難い。単純に日常的な言葉と言葉を比較するだけでは、無意識領域において自動化された言語の意味構造を意識化する力を持たせることは困難である。

単に言葉を比較するだけでない関係構造の意識化の方法として、第一章でも考察した梶田叡一氏の言説にある「ゆさぶり」が挙げられる。何故「ゆさぶり」によって言語の関係構造が浮き彫りにされるかについて説明するために、言語を空気に例えてみる。生きる上で不可欠でありながら、人は空気の存在を意識せずに生活している。ところが、風が吹いたり、速く走ろうとすると空気は抵抗感となって現れる。この抵抗感が空気の存在を我々に伝えてくれる。言語の価値構造も日常的には我々の意識にはない。意識にないものを無理に意識化するのは困難である。言語の関係構造が「揺さぶられる」とき初めて我々は元の関係構造の存在を意識化できる。

右の内容は次節の考察対象である。

本節においては、「現象学」と「記号論」を分析対象として、言語の「意味・価値」構造が個人の「内的世界」の成立に深く関与する様を明らかにした。

次節においては、「読者論」等の文学理論の知見を借りて、言語の関係構造を意識化するための具体的な方法を追究する。

《第二章第一節》

(注1)エドモンド・フッサール『現象学の理念』31〜32頁 一九九七年六月五日 作品社

(注2)(注1)に同じ、19頁

(注3)エドモンド・フッサール『イデーンⅠ─Ⅰ』177頁 一九七九年十二月十五日 みすず書房

(注4)(注3)に同じ、104頁

(注5)(注3)に同じ、105頁

(注6)竹田青嗣『現象学入門』73頁 一九八九年六月二十日 日本放送出版協会

(注7)エドモンド・フッサール『世界の名著51 ブレンターノ フッサール』492頁 一九七九年四月二十日 中央公論社

(注8)浜渦辰二『フッサール間主観性の現象学』72頁 一九九五年二月二十五日 創文社

(注9)(注3)に同じ、68頁

(注10)(注7)に同じ、471頁

(注11)(注6)に同じ、71頁

(注12)(注1)に同じ、87〜88頁

(注13)(注3)に同じ、238〜239頁

(注14)竹原弘『意味の現象学 フッサールからメルロ=ポンティまで』5頁 一九九四年五月三十日 ミネルヴァ書房

(注15)(注6)に同じ、145〜147頁

(注16)(注6)に同じ、59頁

(注17)(注8)に同じ、84〜85頁

(注18)(注10)に同じ、537頁

(注19)(注14)に同じ、5〜6頁

(注20)(注10)に同じ、474頁

(注21)(注10)に同じ、537〜538頁

(注22)(注10)に同じ、542頁

(注23)(注6)に同じ、101頁

(注24)池上嘉彦『記号論への招待』9頁 一九八四年三月二十一日 岩波書店

(注25)丸山圭三郎『ソシュールの思想』まえがき䝤 一九八一年七月十五日 岩波書店

(注26)立川健二『現代言語論 ソシュール フロイト ウィトゲンシュタイン』52頁 一九九○年六月十五日 新曜社

(注27)フェルディナン・ド・ソシュール『一般言語学講義』97頁一九七二年十二月二十二日 岩波書店

(注28)伊藤直哉『現代文学理論 テクスト・読み・世界』19頁 一九九六年十一月二十九日 新曜社

(注29)(注24)に同じ、12〜13頁

(注30)(注27)に同じ、155頁

(注31)(注28)に同じ、20頁

(注32)フェルディナン・ド・ソシュール『ソシュール講義録注解』8頁 一九九一年九月三十日 法政大学出版局

(注33)丸山圭三郎『言葉と無意識』63頁 一九八七年十月二十日 講談社

(注34)(注32)に同じ、131頁

(注35)立川健二『力の思想家ソシュール』162頁 一九八六年十二月十五日 白馬書房

(注36)(注35)に同じ、169頁

(注37)(注25)に同じ、84頁

(注38)(注24)に同じ、47頁

(注39)(注24)に同じ、175〜176頁

(注40)(注32)に同じ、39頁

(注41)(注32)に同じ、49頁

(注42)(注32)に同じ、76〜77頁

(注43)(注25)に同じ、93頁

(注44)(注32)に同じ、30頁

(注45)(注25)に同じ、69〜79頁

(注46)(注25)に同じ、118〜119頁

(注47)(注24)に同じ、11〜14頁

(注48)(注25)に同じ、152頁

(注49)(注32)に同じ、20頁

(注50)(注25)に同じ、155頁

目次に戻る