『時間認識という錯覚-時間の矢の起源を求めて-(全文) 』 (首藤至道)

→ English

「増補版」を2018年に自費出版しました。

こいつが活躍してます↓

時間認識という錯覚(増補版) ―時間の矢の起源を求めて― 目次

増補版の序

プロローグ

第1章 2500年に渡る謎

1 ゼノンのパラドックス ―飛ぶ矢は止まっている―

2 過去の残像 ―デカルトの蠅はかすれている―

3 過去は消えずに沈み込む ―フッサールの時間論―

第2章 時間認識という錯覚

1「今」と「過去」の融合 ―ステレオグラムと時間意識―

2 錯視図形「蛇の回転」はなぜ動く?

3 擬似的な時間の幅 ―ニューロンのル―プ反応―

第3章 意識の実体

1 なぜ我々は幅のない時間の中で思考できるのか?

2 言葉という音楽 ―幅のない時間の中で響く音―

3 意識の実体(1)―音の海で心は生まれる―

4 意識の実体(2)―時間認識という自己意識―

第4章 時間の本質

1 物理的な時間(1)―観測者のいない現実―

2 物理的な時間(2)―デカルトの蠅は止まっている―

3 数学的な時間 ―アキレスと亀―

第5章 時間の矢の起源を求めて

1 球状の波としての量子 -純粋に単体の存在における時間-

2 重力の正体 -量子力学と一般相対性理論の融合-

3 質量とは何か -慣性質量と重力質量の一致する条件-

4 時間の矢の起源を求めて -完全なる対称性-

第5.1章 陽子の擬似的スピンが天体の運行にもたらす影響について(ネットオリジナル新章)

第5.2章 宇宙に果てはあるか -重力空間のループ構造-(ネットオリジナル新章)

第5.3章 量子もつれの正体 -保持された対称性-(ネットオリジナル新章)

第6章 「現実」とはなにか?

エピローグ

増補版の結び

〈引用・参考文献〉

増補版の序

子どもの頃、私たちは誰でも、宇宙の不思議さにときめいたはずだ。

「宇宙は一体どこまで続くのか?」

「宇宙に果てがあるとしたら、それより向こうはどうなっているのか?」

「時間の流れはいつ始まったのか?」

「時間に始まりがあるとしたら、それより前はどうなっているのか?」

本書『時間認識という錯覚 時間の矢の起源を求めて』は2013年に出版した『時間認識という錯覚 2500年の謎を解く』の増補版である。最初の本の第五章を第六章に下げ、新たな内容の第五章を追加して出版したものである。新章の追加に伴って、他の章にも加筆修正を行っている。

本書には二つの「矢」が登場する。一つは「ゼノンのパラドックス」の矢であり、一つは物理学において「時間の矢」と呼ばれるものだ。それらは異なる概念ではあるが、「時間の流れとは何なのか」という一つのテーマを扱う点で共通している。

最初の本で私は、「ゼノンのパラドックス(の矢)」を話題の中心に据え、「時間の流れ」について認知的な観点と物理的な観点の二面から考察してきた。今回の増補版で追加される観点は「時間の(矢の)始まり」である。

冒頭に示した素朴な疑問は対称性という概念と関わりが深い。通常の物理現象のほとんど全ては対称性を持っている。対称性は可逆性という性質を含む。可逆性とは、ある物理現象を逆に考えてもそれが成立するという考え方だ。たとえば条件をシンプルにするために宇宙空間を舞台としよう。無重力状態にある二人の宇宙飛行士がぶつかり合ったとする。この時、どちらがどちらから離れていくと決めつけることはできない。それぞれの宇宙飛行士の距離(関係)が変化するのであって、どちらかの飛行士が離れていくように見えるとしたら、それはその現象を観測する人物の主観でしかない。また、「ぶつかり合う」という動作を録画して逆回ししても、一つの「動き」として物理的には全く問題なく成立する。つまり、ほとんど全ての物理現象は可逆性と対称性とを持っている。

それなのに「時間の流れ」だけは、過去から未来へと一方にしか流れない。つまり「時間の流れ」は対称性が破れている。これが「時間の矢」といわれる謎である。

私たちは「時間の流れ」の中で生活し、それを自然なものとして感じている。しかし、「流れるもの」には必ず始点があるはずだ。「宇宙の果て」や「時間の始まり」について考えると誰でも思考停止に陥る。それは「無」に他ならないからだ。人は何かについて考えることができても、「何もない」ということについて考えることができるほど強い心を持っていない。だから、自分の生きている世界のごくありふれた謎である「宇宙の果て(の向こう)」や「時間の始まり(のさらに前)」から目を背けながら生活している。

本書においては、「時間の矢(流れ)」が「対称性が破れた状態」にあることに着目し、「対称性が保たれていた状態」を「時間の始まり(の直前)」の定義とする。時間を含めた全ての事物の対称性が保たれた状態について、いくつかの仮説を用いて説明したい。

「オッカムの剃刀」という言葉がある。一つの現象を説明するのに複数の解釈が成り立つなら、そのうち最もシンプルなものが正しい解釈であるという考え方だ。本書において提示される仮説は、その論理的な整合性とシンプルさとが武器である。さらに、実験による実証可能性も有している。それらについて新しく追加される第五章で語っていく。

プロローグ

時の流れは極めて日常的な存在だ。我々はいつも時間を気にしながら生きている。映画の上映時間を気にし、仕事の締め切りを気にし、子供たちは授業の終了時間を気にしながら生きている。

また時の流れは、日常的な存在であると同時に極めて奇妙な存在だ。有名な理論物理学者であるアインシュタインは、時の流れが伸びたり縮んだりすると言った。それは特殊な学問領域に限定された話かと言えばそうでもない。

子供の頃、没頭して一冊の本に読みふけり、ふと顔を上げるとなんだか周囲の雰囲気がさっきまでと違っている。昼間だったはずなのに部屋の中は薄暗く、周囲からは子供たちの遊び声も消えている。時計を見るといつの間にか夕方で、気づくと台所でお母さんが夕飯の支度をしている。何かに夢中になっている時には、時間はあっという間に過ぎ去る。逆にやりたくないことを仕方なくやっている時には、時間はじれったいほどに進まない。これは単に気持ちの問題なのだろうか。それにしてはこの時間の流れ方の違いはあまりに極端だ。そもそもこの「気持ち」とは一体何なのか。

本書においては、我々の目の前を今この瞬間も流れている時間が、我々の認識の結果としてでしか存在しないということを証明していく。

多くの仮説がこの本において語られる。それらは全て一つの仮説から始まった。それは人の脳の中のある仕組みが時間認識を生み出しているという仮説である。厳密に言えばその仕組みは、そのように考えれば我々が認識する時間の流れについて比較的簡単に説明可能になるということに過ぎない。しかし、それが真であるなら、それによって時間に関わる他の様々な分野の謎を解く可能性が生まれる。さらには時間を認識しながら生きている我々自身の心について考える手がかりにもなる。本書では、それらについて説明することで、その仕組みの真偽及び有用性の有無を世に問いたい。

話は2500年前のギリシャの哲学者の言葉から始まる。有名なゼノンのパラドックスの一つ「飛ぶ矢のパラドックス」である。時間認識に関わる言説全てを追うことが目的ではない。「飛ぶ矢は実は止まっている」というその逆説が、詭弁や妄言ではなく、我々の認識の本質を言い当てているからである。2500年の時を経た現代に至るまで、それを証明するための条件が整っていなかっただけなのだ。

本書で使う言葉の一つひとつは本書の中で定義づけられている。したがって本書は、このような分野について全く予備知識を持たない方にも納得してもらえるように書かれている。この本を読み終わった時、自分の目の前を流れる時間を、自分の周囲の様々な光や音を、自分の心の中の言葉の一つひとつを、静かに観察したくなるはずだ。

第1章 2500年にわたる謎

1 ゼノンのパラドックス ―飛ぶ矢は止まっている―

ゼノンのパラドックスは、古代ギリシャの哲人アリストテレスの『自然学』第6巻で紹介されている。同じ古代ギリシャの哲人ゼノンが語ったと伝えられる逆説である。四つある逆説の一つがこれから紹介する飛ぶ矢のパラドックスだ。

飛んでいる矢はある瞬間を捉えれば止まっている。瞬間には幅がないのだから、飛ぶ矢は速度ゼロの状態にある。時間の流れが瞬間を積み重ねたものであるなら、止まっているもの、つまりゼロをいくら積み重ねてもゼロであり、飛ぶ矢は実は止まっている。

実に単純でわかりやすいが、これが間違っていることは誰にでも分かる。動く物体は実は動いていないと、この逆説は語っている。当然飛ぶ矢に限らず、道を走る車も、目の前でひらひらと動かしてみた手の動きにもこの理屈は当てはまる。それら全てが実は動いていないのだなどと誰も信じまい。さらには物体が全て動いていないということは時間が流れていないということに他ならない。SF映画に時間を止めてしまう超能力者なり天才科学者の発明なりが登場する。道を行く人、噴水の水、空を飛ぶ鳥、日常の全てが静止した中を、時間を止めた側の登場人物だけが動き回る。これが果たして本当に時間を止めたといえるのかという疑問は生まれるだろうが、物体の動きが時間の流れと密接に関わり合っているというイメージは誰でも持っているはずだ。つまりゼノンは時間の流れまで止めてしまったことになる。常識的な感覚の持ち主であれば誰でもこの理屈に納得はしないだろう。だが、この理屈のどこが間違っているか説明せよと言われると誰しも黙り込んでしまう。実際に2500年の間、本質的な意味では誰もこのパラドックスの謎を解き明かすことができないままでいる。

我々現代人は映像文化の中で生きている。テレビの前に座り込んで、好きな映画の一場面をコマ送りにしてじっくり鑑賞しようとした人も多いはずだ。例えば録画したボクシングの試合の決定的な一発を、コマ送りにしながらどんなふうに相手に命中したのか確かめようとする。しかし、コマ送りの映像は、動きもぎくしゃくして楽しむことができない。コマ送りの映像は、なめらかに動く実際の現実とは全くの別物だ。その違いは何なのか考えようとするとたちまち2500年間人の心を惑わせ続けてきた問題がよみがえる。撮影されたフィルムも全くの作り物というわけではない。撮影している瞬間に実際に前方からやって来た光を記録したものだ。我々が前方から来る光を両目の網膜で捉えて現実を認識するのと本質的な違いはないはずだ。撮影されたフィルムのコマとコマの間に何かがある。それが映像と現実の違いを作り出していることは間違いない。コマとコマの間に撮影されなかった「動き」が潜んでいる。それを捉えようとしてハイスピードカメラを持ち出し、コマとコマの間にあるものを撮影しようとしてみてもそこには変わることない瞬間が写し取られているだけだ。撮影機器が高性能である分、動いているはずの物体が撮影されたコマの一つひとつは、むしろぶれもなくくっきりと鮮明に見える。完全に静止した瞬間だけが撮影機器の性能に比例して増えていく。動きとは瞬間の積み重ねではないか。瞬間において止まっているはずの物体がなぜ現実には動いて見えるのか。悪あがきすればするほど2500年前の呪縛がからみついてくる。

ところが、瞬間すなわち一つのコマでありながら止まることなく動き続けるものが実在する。錯視図形と呼ばれるものがそれだ。立命館大学の北岡明佳さんが作った「蛇の回転」はその代表的なものである。一枚の絵に過ぎないものがぐるぐる回る。静止画像であるはずなのにまるで動画だ。たくさんの円にびっしりと一定の色彩パターンが並べられており、それが動いているはずのない絵に擬似的な動きを作り出している。この色彩パターンはプロローグで述べた「ある仕組み」の構造を暗示しているが、これについての説明は第2章以降に譲り、ここではゼノンのパラドックスについて話を続ける。

ゼノンのパラドックスは、「動きとはなんなのか」という問を我々に投げかけている。2500年前から現代に至るまで、数学の発展の歴史はこの「動きとはなんなのか」という命題の追究に寄り添ってきた。そして本質的な意味では現代に至るまでこの問題を解けないでいる。数学者のジョセフ・メイザーが一般向けに書いた『ゼノンのパラドックス(原題The Motion Paradox)』に、その辺の事情が分かりやすく記されている。

ジョセフ・メイザーは次のように語っている。

「運動について得られている定義は、どんなに良いものでも、時間と空間の離散的な印象と連続的な印象との間でごちゃごちゃともつれている。アリストテレス、ガリレオ、ニュートンなど、多くの人々の貢献があったにもかかわらず、二〇〇〇年以上の間、運動のもっと奥底にある正体について、ゼノン以上の手がかりを提供した人は誰もいない。」(一五頁)

動きを記述するために数学は、まずそれを単位時間あたりに進む距離として表現した。時速60㎞と表現する時の㎞は距離の単位である。さらにはニュートンとライプニッツが、デカルトの幾何学上のアイディアを数式化し、動きを物体の軌跡の接線という形で表現した。微分である。それらは動きを予測可能な存在にした。特定の物体がどのような時刻にどのような場所に到達しているかが分かるようになった。

しかし速度という概念は、それ自体が正体不明で記述困難な「動き」という存在を、単位時間に進む距離に置き換えた代用品に過ぎない。また、微分の実体は接線であるため物体の軌跡を必要とする。接点は一定の規則性を持つ軌跡の中の一つの点である。したがって接点という「瞬間」は、点でありながらその実体は無限小の時間幅を持つ軌跡それ自体であり、本当の意味での瞬間ではない。時間的な幅のない現実の瞬間という真に単独の点、いわばフィルムの一コマの中で、動いているはずの物体が静止しているというゼノンが投げかけた謎を、本質的な意味では解き明かしていない。

物理や数学の限界を指し示すものとして、二重振り子の動きが挙げられる。単独の振り子は時計の代わりになるほどであり、その動きは数学的に完全に予測可能である。しかし、振り子の先にもう一つ振り子を追加しただけで、その動きは全く予測不可能になる。現代の物理・数学を持ってしてもその動きを説明できないのである。本書の枠組みはその動きの謎についても一つの答を提案しているが、その説明は第4章の役割である。

速度や微分は、物体の動きを予測可能かつコントロール可能な存在にし、現代の科学文明の基礎を作り上げたが、それは現象の外殻を記述できるようになっただけとも言える。「動き」というブラックボックスの中身は未だに暗闇の中なのである。

2 過去の残像 ―デカルトの蠅はかすれている―

ゼノンのパラドックスは単なる詭弁であろうか。シンプルな論理構造のどこかにゼノン自身さえも気付かないような玼があって、それを見つけさえすれば全てが解決するような言葉遊びなのだろうか。

ゼノンのパラドックスは、その論理が導く結論と我々の日常的な認識が決定的に異なる点に不可解さの核がある。したがって時間の流れ(物体の動き)の正体について考えるためには、まず物理的数学的時間と我々の内的時間とに観点を分ける必要がある。もちろんゼノンの論理が物理的現実を正確に記述できているとは限らない。逆に記述できていないともこの段階では断言できない。それらの判断とその証明については第2部以降に譲るとして、ここではまず後者の我々の内的時間について考察を進める。つまり、ゼノンの論理の疵を探す前に、我々の日常的な感覚を確かめる。そのために必要なのは今も目の前を流れている時間とそれを認識しつつある自分の心だけだ。古代ギリシャの哲人ゼノンによって全てが止まっていると定義づけられた「現在」という瞬間そのものを、我々自身の心で観察してみよう。

先に、時間を止めるSF映画の例を紹介した。物体が動くことと時間の流れとは、全くの同義ではないにせよ明らかに深い関連性を持っている。物体が全て静止し、それを観測する人の心まで動きを止めてしまった空間ではもはや時間が流れているとは言えまい。したがって本書においては、時間の流れと物体の動きとを関連づけながら語っていく。

我々は現在という瞬間の中を生きている。瞬間というのは文字通り瞬間であって全く幅がないはずだ。「私は1秒の幅を持つ現実の中で生きている。」などと発言する者はいないだろう。しかし、この「幅がない」とは具体的にどのような状態を意味するのか。もちろん我々は単に周囲の光や音の刺激を受けながら生きているわけではない。それまで経験してきたことの記憶や知識に無意識に後押しされて現実を認識している。それはつまり人の意識そのものである。しかし、ここではそういった余剰部分を全て削り落として、この瞬間に時間の流れを感じつつある我々の認識そのものに迫っていこう。

例えば15分前にうっかりコップを落として割ってしまったとする。その出来事はガラスが割れる破壊音を伴った明確な印象を保ったまま15分後も我々の心の中にある。当然ながらそれは15分前に落としたコップが今も部屋の片隅で割れ続けている訳ではない。人の心の中に残るイメージは過ぎ去った過去であり今この瞬間には存在しない。瞬間の中身から除外していい。同様に1分前の出来事も1秒前の出来事も瞬間から除外できる余剰部分である。現在という瞬間に近づくにつれて次第に現実感が増し、まだそこに存在しているかのような印象になってくるが、過ぎ去って存在しないことに代わりはない。

話を一気に飛躍させて0.0000000001秒前の出来事はどうか。これも理屈の上では、今この瞬間の現在を構成する要素ではないはずだ。過ぎ去ってしまって存在しない。しかし顔を上げて、我々の目の前にある現実を観察してみよう。この豊かな光と音の洪水が0.0000000001秒の幅もない時間の中で成立していると信じられるだろうか。頭をそらせて部屋の様子を観察した瞬間に我々の目に様々な色彩が飛び込んでくる。耳につけたイヤフォンからは美しい調べが心の中に響く。パソコンのキーを叩く指はキーボードの上で波打つように動いている。

だがそういった感覚イメージだけは、先に述べた「1秒の幅を持つ現実の中で生きている」という発言同様、何も証明することはできない。ここで簡単な思考実験を行ってみる。

0.0000000001秒で開閉するシャッターを持つカメラがあるとする。私が自分の手持ちのカメラをオートモードにして卓上蛍光灯にぎりぎりまで近づけた時、シャッタースピードは自動的に1000分の1秒すなわち0.001秒にセットされた。したがって0.0000000001秒というスピードは甚だしく桁違いであり、カメラの機能としては現実には存在し得ない時間幅だ。だが、我々は幅のない時間の中で生きているのだから、常に0.0000000001秒以下の瞬間を生きていることになる。さて、このカメラのシャッターを通して現実を観察してみる。シャッター以外から光が漏れないように頭を何かですっぽり覆い、眼鏡のように目の前にシャッターを置く。前方で矢を放ってそれを観察してみよう。矢が顔の前を通過する瞬間にシャッターを起動させる。結論を語るまでもなく矢が飛ぶ様子を認識できる人間はいない。動く物体が飛ぶ矢ではなくゆっくりと転がるサッカーボールであっても同じことだ。物体の動きを観察できるどころか、シャッターが開いたことにさえ気付かないだろう。

だが、現実に我々は0.0000000001秒以下の幅のない時間の中を生きている。いわば今この瞬間も思考実験のカメラの高速シャッターを通して現実を眺めているようなものだ。なぜこれほどまでに短い時間の中で我々は物体の動きを観察できるのか。不断の時の流れを認識できるのか。

ここで誰でも残像に思い当たるだろう。我々の脳の中でまだ記憶や知識といったレベルまで降りていく前の、網膜や鼓膜に与えられた刺激が消えていく直前の残り火のようなものが、物体の動きや音の繋がり、さらには時の流れを我々に感じさせているのではないかと気付くだろう。むしろ物理的には幅のないこの現在という瞬間を我々が生々しい現実として認識できるのは残像があってのことであり、我々が現在として認識しているものの大半は実質的に脳の中の残像としての過去である。

だが残像が具体的にどのように幅のない時間、0秒の時間の中で現在を構成しているのかを考えるのは容易なことではない。ここでまた思考実験を行ってみる。

部屋の中を一匹の蠅が飛んでいる。デカルトの知り合いの蠅の子孫かもしれない。デカルトは自分の部屋の中を飛び回る蠅を観察しながら、部屋の隅を基準として蠅の位置を記述する座標の概念を思いついたという。かの蠅なら科学、哲学、数学その他を志す者に示唆を与えてくれるにちがいない。蠅はゼノンがいくら「止まっている」と理屈をこねても確かに飛んでいる。本書のこれまでの理屈からは、動いている蠅には残像があることになる。しかし実際に蠅が飛ぶ様子を観察してみて、その姿が映りの悪いアナログ放送のテレビみたいに二重三重に重なって見えることはない。デカルトの蠅は、くっきりとした輪郭を持つ一個の物体として、部屋の空間のあちこちを軽快に飛び回っている。

しかし、残像そのものは確かに存在する。人差し指を突き出して目の前で左右に振ってみよう。何かを否定する時のあのゼスチャーだ。そんなに力を入れなくても左右に振られた指と指の間に残像がうっすらと見えるはずだ。同様に鉛筆の真ん中を人差し指と親指で挟んでリズミカルに揺らしてみると、残像が見えると同時に鉛筆がぐにゃぐにゃ曲がって見える。そうすると蠅が明確な輪郭を持つというのは、忙しく飛び回る蠅を目で追うことができないためにそのように思いこんでいるだけで、実際に飛んでいる蠅には残像があるのかも知れない。これはもちろん我々の網膜もしくは脳内での話だ。

瞬間というのはフィルムの一コマのようなものだと先に書いた。古いアニメーションのフィルムの中には、物体本体の像とその物体の残像とが同居しているコマを持つものがある。動きの激しい画面などをスローで再生すると、そういうコマがあちこちに挟まっているのに気付くはずだ。通常のスピードで再生すると物体の動きは実になめらかで、実像と残像が二重写しになっていることなど全く分からない。そう考えると優雅に部屋の中を飛んでいる蠅にも、それと気付きにくいだけで実際には残像があるのかもしれない。蠅に限らず我々が感じ取っている物体の動きの多くには、我々の脳の中で残像が影のようにくっついているのかもしれない。

ある年の晩秋、紅葉の名所の一つである陽目渓谷に紅葉狩りに出かけた。大分県竹田の南、熊本近くまで山道を走ったところにある渓谷である。紅葉も美しかったが、渓谷の最深部にある白水の滝も美しかった。水量の多い時はしぶきが数百メートル先まで届くと看板に書いてあったが、本当にそのくらいの迫力がある。十メートル以上ある高さから落ちてくる水の塊は砕けながら流れ続け、一瞬もとどまることはない。それらの水の塊は視点を動かさずにぼんやりと眺めている時にはかすれて見える。ところが、落ちてくる水の動きに視線を同調させて上下に動かすと、水の塊の一つひとつがくっきりとした輪郭を持ち始める。まるで瞬間毎に空中に止まっているかのようだ。その代わり滝の背後の巨大な岩の数々が、強いかすれを伴いながら水しぶきの向こうで流れ始めた。

落ちて来る水の塊や背後の岩場のかすれの正体は何だろうか。視点の置きどころによってかすれる対象は変化する。視線を同調させた物体は明確な輪郭を持ち、視線を外された背景は観測者の視界の中でかすれ始める。これはカメラのピントがずれるように焦点が合っていないことが原因かも知れない。しかしカメラの焦点は被写体とレンズとの距離で決まるはずだ。一定の距離に焦点を合わせたまま視線を横に滑らせる程度であれば焦点がぼやけることはない。その時に私が立っていた位置から滝まで20mほどだったが、私は落ちてくる水と中央に突き出た岩とを視線を横に滑らせながら何度も見比べてみた。ほぼ同じ場所にある水の塊と岩のかすれの度合いは、一瞬も同じ程度にはならなかった。かすれの度合いを決定づけていたのは視線を動きに同調させるという操作だけであり、動き続ける滝の水と水の流れを割く岩は常にどちらかがかすれ、どちらかが明確な輪郭を獲得していた。

かすれの原因は脳の中の残像であるに違いない。人差し指を左右に揺らした時にできる残像と同じものである。そう考えると前出のデカルトの蠅も実際にはかすれて見えているはずだ。つまり残像を伴っている。動く物体と静止している物体とを等距離で観測し、かすれ具合を視覚的に比較することができないだけで、蠅は実際にはかすれながら我々の目の前を飛び回っている。宮本武蔵のような動体視力に優れた人物であれば蠅の動きに視線を同調して明確な輪郭を持たせることができるかもしれないが、我々のような普通の人間が飛ぶ蠅の動きを正確に目で追うことなど不可能だろう。

ここでまた新たな疑問が生まれてくる。なぜ静止している物体は明確な輪郭を持ち、動く物体は残像によってかすれるのか。

例えばカメラには露出時間というものがある。シャッタースピードを変えることで、光学センサー(フィルム)の感光時間を短くしたり長くしたりする。短ければレンズが捉える光景はぶれもなく、その一瞬の光景を明確な輪郭を持つ鮮明な画像で写し取ることができる。長ければ輪郭がぼやけてあいまいな印象の仕上がりになるが、シャッタースピードに応じた時間幅の対象の動きを残像として写し取ることができる。実際にカメラで撮影してみると分かるが、露出時間は短い方が撮影は簡単である。撮影モードをマニュアルにして、例えば露出時間を数秒以上にして撮影しようとすると、カメラを手に持った状態ではとてもまともな撮影はできない。数秒分の残像を光学センサーが捉えてそのままフィルム上に写し取ってしまうので手ぶれしてピンぼけしてしまう。三脚を使ってカメラを大地に固定すれば、静止した背景はむしろ輪郭を際だたせ、動く物体は残像を伴って躍動するといった表情豊かな写真ができあがる。

だが、我々の脳が捉える光景はどうか。我々の脳にはシャッタースピードはないはずだ。例えそれに相当する機能が脳の中にあるとしても、動く物体と静止した物体とでそれを使い分けているとは考えにくい。だから動く物体に残像があるのなら、静止している物体にも残像があるはずだ。しかも自分の指を軽く左右に振っただけで残像が生じるのだから、脳の中の擬似的なシャッターは現実のカメラのそれより露出時間が長いと考えるのが自然である。

実際に手持ちのデジタルカメラで実験してみた。卓上蛍光灯に人差し指を近づけてできるだけ明るくし、カメラのボタンを軽く押してピントを合わせる。シャッタースピードはマニュアルで1000分の1に固定した。つまり0.001秒だ。指を左右に振ってみると私自身の目にはかすれがはっきり見える。そのままカメラのボタンを押して撮影すると、デジタルカメラの液晶画面には明確な輪郭を持つ自分の指が写っている。もちろん厳密な科学実験のレベルに持ち込むためには、指を振るスピードや、撮影するタイミング、カメラから指までの焦点距離と絞りの度合い等々の条件を、常に一定にできる実験装置が必要になってくる。したがってこれも一種の思考実験ではある。

我々の脳は、比較的緩やかな露出時間を設定したカメラのようなものらしい。ただし動いている物体と静止している物体とで露出時間に違いはない。また静止していると言っても、その光景を捉える我々の眼球は三脚に固定されているわけではなく、我々の体の動きに従ってぐらぐらと動き続けている。動いている物体が残像を伴ってかすれるのであれば、静止している物体も手ぶれした写真のように残像でかすれるはずだ。それなのに例え意識的に自分の頭部や上体を前後左右に振ってみても、視線で捉えた物体は観測する側の多少の揺れにも動じることなく明確な輪郭を保ち続けている。

我々の脳の中に、感じ取っているはずの残像を処理して一つの像として認識させているなんらかの仕組みがあるはずだ。もし我々が常にコンマ何秒ほどの過去の残像を感じ取っており、その情報を脳内で処理した結果として静止している物体と動いている物体との違いを認識しながら生きているのなら、ゼノンの提示した問題も我々の脳が捉える内的時間の範囲では説明可能になる。すなわち、飛んでいる矢、飛んでいる蠅は、瞬間において過去の残像の分だけかすれている。つまり我々が認識する瞬間には過去の残像の分だけ擬似的な幅があるのだと。

3 過去は消えずに沈み込む ―フッサールの時間論―

前項では、古代ギリシャの哲人ゼノンの提示した「瞬間においては飛んでいる矢も静止しており、時間の流れが瞬間の積み重ねであるなら、継続した時間の流れの中でも飛ぶ矢は静止している」という逆説に対して、人の認識という点でのアプローチを試みた。我々が感じ取っている現在という瞬間にもし幅があるのなら、飛ぶ矢は静止することなく飛び続けることができる。デカルトの蠅は過去の残像を身にまとって部屋の中をかすれながら飛び回っている。

もちろんこれは我々の認識する内的時間の範囲内の話であって、物理的時間、数学的時間についてはまだ何の考察も加えられていない。それらの観点については第4章で記述するとして、ここでは我々の内的時間について分析を進めていく。前項までは主に視覚について説明してきたが、ここでは聴覚を中心に我々の内的時間意識を分析していく。

会議などでぼんやり発言者の話を聞きながら、私はよく「なぜ人の発する声はこんなにくっきりとしたまとまりを持っているのだろう。」と考えていた。現在は確実に瞬間の存在であり幅のない時間の中にある。過ぎ去った時間は確実に消滅して我々の目の前には存在しない。それなのになぜ消えていく音は、一つの単語となり、一つの表現となり、明確な存在感を持って我々の心の中にとどまることができるのか。また音楽を聞きながら考えていた。なぜ瞬時に過ぎ去っていく音はメロディとして認識されるのか。言葉も音楽も、現在という瞬間における実体は単音であるはずだ。なぜ我々はそこに音と音の繋がりを感じることができるのか。

比喩的に表現するなら、消えていく音は記憶として脳の中のハードディスクに蓄えられ、我々はそこからデータを引き出すようにして、音のつながりを認識しているとも考えられる。それにしては耳に残る言葉の響きや美しい曲のメロディは自然である。いちいち記憶を参照するような複雑な過程を経た結果として認識されたものとは思えない。

我々自身の思考についても、瞬時に過ぎ去って消えてしまう時間の中でどのように脈絡を保っているのかを考えるのは容易なことではない。心と体は別々の存在であるという心身二元論という考え方があるが、これは我々の日常的な感覚から生まれたものだろう。幅のない現在という瞬間の中で思考することなどできるはずがない。ならば我々の心は我々の体とは別に存在していて、我々の体の動きや物体の動き、さらには時間の流れをも第三者的に眺めているという訳だ。

幅のないはずの現在という瞬間の中で、音の流れを感じる方法はある。前項においてアニメーションのフィルムのコマの一つに今の実像と過去の残像が並立して書き込まれている例を紹介した。一つのコマの中では二重写しである画像が、連続するコマの中ではなめらかな動きとなる。視覚面で瞬間という幅のない時間における今と過去の重なりが時間の流れを人に認識させているのであれば、聴覚面でも同じことが言えるはずだ。過ぎ去ったはずの音は、我々の心の中にそのまま留まり続けていると。

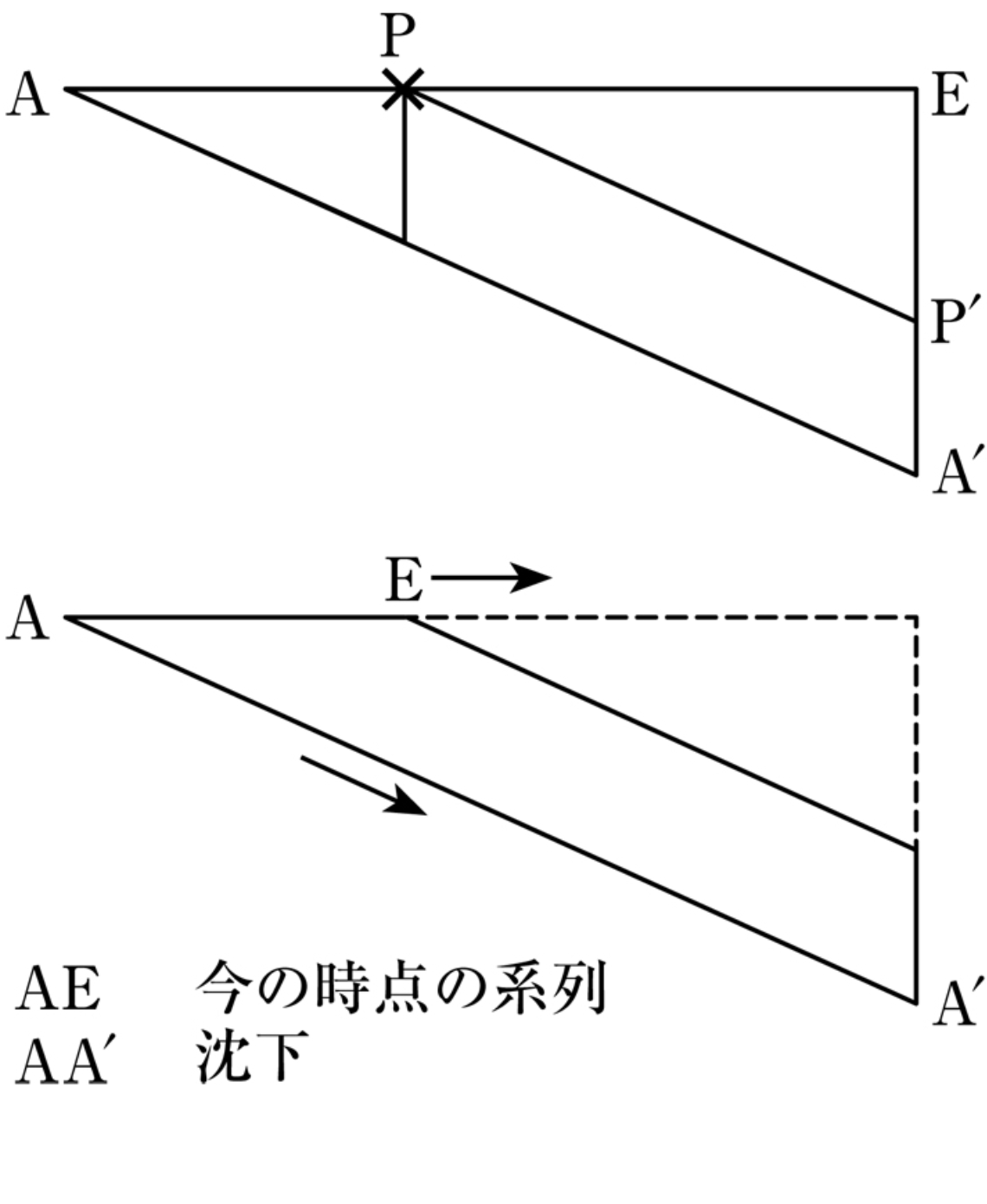

今から約100年前に、過ぎ去った音は消え去ることなく沈み込むと言った人物がいる。現象学の基盤を築いた哲学者エドモンド・フッサールである。『内的時間意識の現象学』(みすず書房)の中の次の図(三九頁)がわかりやすい。

時間は上図のAからEに向かって流れている。我々が現在の音として意識できるのはAからEに向かって引かれた一番上の直線部分である。かつてAだった音が、P、Eと時間が進むに従い、斜め右下に向かって徐々に深く沈み込んでいる。Pの時点で現在だった音も、A同様に次の瞬間には沈み込む。全ての「現在」だった音が次の瞬間には次の「現在」の下に沈み込んで過去となる。フッサールは過去が沈み込むことを「過去把持」と表現している。フッサールは次のように記している。

「持続はもはや顕在的持続ではなく、過去の持続であり、次第に深く過去へ沈みゆく持続である。」(四〇頁)

「有体的な音の今は絶えず既在へ変移し、次々に新しい音の今が変容された音の今と絶えず交代している。しかし音の今の意識が、根源的印象が過去把持へ移行するにしても、この過去把持自身がこれまた一つの今であり、顕在的に現存するものである。」(四〇頁)

「音が今鳴るとする、ところが次の瞬間にはもうこれが過去へ沈む、しかもその同じ音が沈むのである。」(八四頁)

過去は沈み込み消え入りながら把持され、「一つの今」として現在という瞬間の構成要素となる。ある瞬間に「今」だった音はすべて次々に過去把持されて、重層的に「現在」を創り出す。確かにこの仕組みであれば、幅のない時間の中でも過去を参照でき、音のつながりや時の流れを認識できる。

しかし、このような考え方の弱点は自明である。もしフッサールの言うように現在という一瞬において過ぎ去ったばかりの過去が把持されて幾重にも積み重なっているのなら、我々の耳に届く音の全てはエコーのように重なり合って聞こえているはずだ。これは我々の日常的な認識と決定的に異なる。フッサール自身、『内的時間意識の現象学』において次のように語っている。

「たとえばあるメロディが鳴り響いている場合、その個々の音は刺激の停止、ないしは刺激に誘発される神経運動の停止とともに完全に消失するわけではない。新しい音が鳴り響くときには、先行した音がすでに跡かたもなく消失しているというわけではない。もしそうでないとすれば、当然われわれはあい前後して継起する音の相互関係に気づくことができず、各瞬間ごとに一個の音を所有し、また二個の音が鳴る中間の時間におそらく一個の空虚な位相を所有することになろうが、しかしメロディの表象はけっしてもちえないであろう。しかし他方、意識内に音の表象が変様されずにいるとすれば、われわれはメロディの代わりに幾つもの同時音の協和音を、というよりもむしろ、すでに鳴り響いている音の全てを同時に鳴らす場合に聴取するような不協和音の喧噪を所有することになるであろう。」(一八~一九頁)

『内的時間意識の現象学』を参照する限りにおいて、フッサールはこの問題に対する明確な解答を得ていない。

この問題はこれまで提示してきたものと観点を一つにしている。すなわち、我々の脳が過去の残像を不断に認識しているのなら、なぜ目の前の本や目の前のパソコンは、過去の残像によってぼやけることもなく、細部まで鮮明な視覚情報として認識されるのか。なぜ語りかけられた言葉や心地よく耳に響く音楽は、一音一音くっきりとした印象を伴って我々の心の中に流れ込んでくるのか。

もし「今」と「過去」とでずれて重なっているはずの視覚情報や聴覚情報を一つの出来事として処理する機能が我々の脳の中にあるのなら、少なくとも我々の認識という点では2500年前にゼノンが提示した逆説の謎を解くことができる。我々が幅のない時間の中で物体の動きや流れる時間を認識できる理由が明らかになる。

第2章 時間認識という錯覚

1 「今」と「過去」の融合 ―ステレオグラムと時間意識―

我々は、日常的に時の流れを感じながら生活している。しかし、我々自身も時の流れの中にある。川の岸辺に座っていれば、川上から川下へと流れていく水面を客観的に観察することができるだろう。だが実際には我々は時間という川の流れの真っ直中にあって、時間と共に流されている。流れるものと同調して一緒に流されている観測者がどうやって流れを客観的に観測できるのか。

もし我々が、今この瞬間の実像と過ぎ去ったばかりの残像を脳の中で同時に認識しているのなら、元の時の流れを脳の中で再現するための情報を手に入れていることになる。時の流れのまっただ中にあって自らも流されつつある観測者でも、擬似的に川の外から流れを観測しているような状態にあると言える。

問題は前章で提示したように、我々が今の実像と過去の残像とを同時に認識しているのなら、なぜ目の前の物体が二重三重に見えたり、周囲の音がエコーがかかったように聞こえないのかということだ。感覚器官からの重なり合う情報をひとつのものとして認識する脳の機能が存在するのであればその謎は解ける。そしてそれは実在する。

ここ数年3D映画が流行している。映画館の入り口で特殊な眼鏡を渡される。それを掛けて映画を見ると、画面の中の登場人物や走り回る車が立体的に飛び出して見える。眼鏡を外して画面を見ると、映像が二重に重なってぶれている。これは特殊なカメラを使ってフィルムのコマの二枚に一枚ずつ左目に相当する位置と右目に相当する位置から撮影し、それを一本のフィルムにしているらしい。そのフィルムに同調して眼鏡に組み込まれた液晶シャッターを左右交互に作動させる。そうすることで人が日常、自分の周囲の光景を認識するのに近い状態を再現している。

実に単純な話だが、われわれは両目からの異なる視覚情報を一つの現実として認識している。

片目を代わる代わる閉じて、目の前の現実を眺めてみる。それほどたいした違いはない。両目からの異なる情報といっても、同じ物体をほんのわずか角度を変えて見ているだけだから、誤差の範囲のような気もする。パソコンのOSにはある程度の情報のずれは無視してしまうようなプログラムがあらかじめ組み込まれているらしい。それと同じような機能が脳の中にあって、両目のどちらかの情報を優先的に処理することで、ぶれのない現実を我々に認識させているのかも知れない。立体に見えるのは両目の視覚情報の差からくるものではなく、脳の別の機能がもたらしているのかも知れない。

だが、ずれているはずの視覚情報が脳の中で一つに合成されていることがはっきり分かる例がある。ステレオグラムという錯視図形の一種がある。広義には立体写真もステレオグラムである。高校の地理の教科書に、同じように見える航空写真が二つ並んで載っているのを見たことがある。二つの写真は同じ場所をほんのわずかずれた角度から撮影したものだ。それぞれの写真を左右の目一つずつで捉え、まるで一つの写真を見ているかのように重ね合わせる。すると紙の上の二次元的な写真が、見事にくっきりと浮き上がって立体に見える。先に述べた3D映像もステレオグラムの一種であり、それを連続してスクリーンに投影したものと考えればよい。

3D映画や立体写真は元々立体であったものを再現するという点で共通している。しかし、一九九〇年代に流行した『マジックアイ』は、単調なパターンの平面図形、しかも一枚の絵の中に立体が組み込まれている。絨毯のような模様や、TV放送が終了した後の砂嵐のような図柄でさえも、両目の視線をずらすことでその中に立体が浮かび上がって見える。その効果は描かれた二次元的な図柄を立体的に見せる場合もあれば、図柄に逆らうように全く別の物体が飛び出して見える場合もある。

『マジックアイ』のインパクトの強さは、元の平面と立体とを瞬時に比較できる点にある。我々は片方の目だけでもある程度立体感を得られる。単に立体に見えるだけでは現実を近似的に再現したに過ぎない。しかし『マジックアイ』は、元の単調な図柄パターンと立体像とをその場で見比べられる分、現象そのものの非日常性が強く印象づけられる。特に本書において重要な観点となるのは、もともとずれているはずの図柄が明確な輪郭を持つ一つの像となることだ。コンピューターを使って計算された図柄の中に浮かび上がった立体像は、我々の手の中に周囲の現実とは異なるもう一つの現実が生まれたかのようだ。その輪郭には視覚情報のずれが生むはずのかすれもぶれも重なりも全く感じられない。

感覚器官からの異なる情報をひとつのものとして認識する脳の機能は現実に存在する。我々の脳はごく日常的に、両目からの異なる視覚情報を明確な輪郭を持つ一つの像として合成し続けている。これでゼノンが2500年前に提示した謎を解く鍵がまた一つそろったことになる。我々は現在という一瞬において今この瞬間の実像と一瞬前の残像とを同時に認識している。それは異なる情報を一つに合成する脳の機能によって、持続し安定した印象を持つ「現実」に加工されている。

先に述べたように3D映画の映像は、特殊な眼鏡によって左目と右目とをフィルムのコマ一つ分ずつ代わる代わる液晶シャッターで閉じている。映画は1秒に24コマが連続的にスクリーンに投影されているから、コマ1つ分の担当時間は約0.04秒である。したがって左目からの情報と右目からの情報は同時ではなく、それぞれ0.04秒ずつずれた過去と今とを、入れ替わりながら担当している。我々がそこに立体像を認識する以上、時間的にずれた視覚情報が脳内でステレオグラム合成されているのは確実である。3D映画は、我々の脳内で沈み込んだ「過去」と生まれ出た「今」が同時存在していることの証明になっている。

我々の日常の認識についてはどうか。例えば、目の前の机を見てみよう。フッサールは著書『イデーンⅠ─Ⅰ』(みすず書房)において次のように語っている。

「私は、絶えずこの机を見続けるとする。ただしその場合、私はその机のまわりを歩き廻ったり、空間における私の位置をどのようにであれ不断に変化させたりするとする。そのとき私は連続的に、この同一の机の生身のありありとした現存在についての意識を持つであろう。しかもその机はその間、それ自身において全く不変化のままにとどまる同一のものであり続けている。ところが机の知覚の方は、間断なく変化してゆく知覚であって、それは、変動する諸知覚の一連続である。」(一七七頁)

目の前の机は我々に対して様々な姿を見せている。観測者の頭を壁にでも固定すれば、静止している物体から全く同一の視覚情報を継続して受け取ることができるだろう。しかし当然ながら、現実の我々は眼球を動かし頭を揺らし、時には立ち回って机を観察している。したがって目の前の机は我々にとって「変動する諸知覚の一連続」でありながら、「同一のものであり続けている」。「変動する諸知覚」は、ずれた知覚情報を一つのものに合成する脳の機能によって、机という一つの物体へと加工されている。

瞬間毎の知覚はそれぞれがフィルムの一コマのようなものだ。そのコマの中にはその瞬間の実際の机と一瞬前の机の残像とが書き込まれている。それらはその瞬間においてステレオグラム合成され、一つの「机」という存在として認識されている。残像は一瞬のうちに消えていくから、実像と残像は次々に入れ替わりながら新しい瞬間へと移行していく。ある瞬間は直前の瞬間を残像として含み、次の瞬間もまた直前だった「ある瞬間」を残像として含み、まるでバトンを渡していくように我々の脳内で机を構成し続ける。

例えば何もない白い壁を見ている時でも脳の中の像としてのそれは同一の存在ではない。次々に眼球からもたらされる視覚情報はほんの一瞬残像として脳内に留まるが、次の瞬間にはまた消え去るを繰り返す。変化がないように思われる白壁を観察している時でも時の流れを実感できるのは、我々の脳の中で構成された白壁の像が次々に移り変わっているからだ。滾々と湧き出る泉は、見かけは同じでもその実質は不断に新しい水と交替し続けており、それを見ている我々もそのことを知っているだけでなく実感できているはずだ。一つの物体の残像と実像が脳内に同時存在する様は、異なる方向性、異なるエネルギーを持つ二つのベクトルが脳内でせめぎ合っているようなものだ。それらベクトルのずれが物体の動きや時の流れを我々に認識させている。それらのベクトル自体も次々に新しいベクトルに入れ替わって、一定のずれを維持し続けている。そう考えなければ、時の流れが一定の流れを保っているという印象を我々に与えていることの説明が付かない。そのことは我々の脳内におけるある構造を指し示しているが、本項においては可能性を述べるに止める。

先に片方の目だけでもある程度の立体感を得られると書いた。この現象の原因についてもまだ確定的な説明は存在しないらしい。これについてもここまで述べたステレオグラムの枠組みで簡単に説明できる。ある瞬間に我々の脳の中に存在する残像は、目から入ってきたばかりの視覚情報から「変動」している。一つの机という対象を観察していても、時間差のある情報は両目からの異なる角度からの視覚情報と同様にずれている。それをステレオグラム合成する過程で立体感が生まれる。逆に言えば、片方の目だけの視覚情報である程度の立体感が得られるという事実そのものが、本書のパラダイムの証明の一つとさえ言える。例えば球技等で相手からのボールを待つ時、かかとをつけてじっとしているより体を揺らしていた方がボールが見えやすくなるといった実感を得られる。テニスには相手が打つ直前に飛び上がって着地するスプリットステップといったテクニックさえある。一瞬前の残像と、この瞬間の実像のずれを大きくして、飛んでくるボールの視覚情報を意識的に増加させ、ボールや対戦相手との距離感を増すためのテクニックといえそうだ。

また前章において、飛んでいる蠅は残像を引きずっていると述べた。動く物体に残像があるのなら静止している物体にもそれと分からないだけで残像があるはずだ。もしそうであるなら、脳が処理している情報量という点では、動いている物体と静止している物体には本質的な違いはない。残像と実像が脳内でステレオグラム的に処理されて一つの像として認識されているかいないかの違いでしかない。我々は無意識に動く物体と静止した物体のどちらにも残像があることを感じている。それが時間が過ぎ去っていくという認識を我々に与えている。そのような意味で、物体の動きを認識することと静止した物体に時間の流れを感じることとは、そのイメージ以上に近似した現象と言える。

ここでまたいくつかの新たな観点が浮かび上がってくる。一つは先に述べたように、視覚情報や聴覚情報はどのように脳内で一定のずれを保ち続け、我々に安定した時間の流れを認識させているのかという点だ。さらに、静止状態と運動状態との境界はどこにあるのか、つまり脳内における残像のステレオグラム処理の作動条件は何かという観点である。これらについて考察することで、我々の日常の現実認識のあり方を徐々に明らかにしていく。また同時に、様々な認識のあり方に対して整合性ある脳内の「仕組み」を提示することで、本書の未だ可能性に過ぎないパラダイムの有効性を検証していく。

2 錯視図形「蛇の回転」はなぜ動く?

第一章において、瞬間すなわち一つのコマでありながら止まることなく動き続けるものが実在すると述べた。それが立命館大学の北岡明佳さんが作った錯視図形「蛇の回転」である。「蛇の回転」は、それ自体がゼノンのパラドックスの反証になっているとさえ言える。静止しているはずの二次元画像がぐるぐる回る。もちろんこれは物理的現実として実際に動いているわけではなく、我々の脳内で起きていることであり、錯覚の一種である。だがこの一枚の絵の中に生まれている動きは、錯覚とは思えないほどリアルだ。この擬似的な動きを生み出す脳内の仕組みについて、前項までに提示した枠組みを使って考えていく。

まず、「蛇の回転」をじっくり観察してみる。まだら模様の円盤が二十個近く並んでいる。それぞれがとぐろを巻いた蛇である。一つひとつの円盤のまだら模様は規則正しく同心円状に並び、円は中心に向かって模様のパターンごと徐々に小さくなっている。まだら模様は白→黄→黒→青→白のパターンを繰り返しながら円盤上を一周する。「動く」方向も白→黄→黒→青の方向で一定である。ぱっと見た瞬間から動き始めるが、一カ所だけを見つめ続けると動きが鈍ってくる。視線を動かすと、その瞬間に円盤も活発に回転する。よく見ると二十個近く並んだ円盤のうち、視線の中心に位置するものは全く回転しないことに気づく。観察者の視野の周辺部ほど蛇は盛んに回転する。だから動いている瞬間を捉えようと視線を走らせても、直前まで回転していたはずの円盤が次々静止してしまう。まるで視線から「動き」が逃げるかのようだ。

これから述べることは当然のことながら仮説だ。「蛇の回転」の擬似的な動きを説明する仮説にはまだ確定的なものはないらしい。人の脳というブラックボックスを相手にしているのだから何を述べるにしても確定的といったレベルには到達し得ない。例えばfMRIという最先端の医療機器がある。脳の中で起きた血流の変化を記録することができ、何かの動作なり思考なりによって脳のどの部位が活発になったのかがこれによって分かる。脳に関する様々な文献に登場するが、脳内のニューロン一つひとつがどのように結びつき、どのようなネットワークを持っているかといったレベルまでは解析できない。これは脳の内部を調べる目的で作られた他の全ての機器にも共通して言えることだ。したがって現時点で脳内の「仕組み」について語る話は、脳内にどのような刺激を与えた時に脳というブラックボックスからどのような反応が返ってきたかという入力と出力の関係を記述し、それを説明するのに最も都合の良い理屈という形でしか提示することができない。それはもちろん完全な意味での証明にはならない。しかし、例えばアインシュタインの相対性理論は、太陽の重力の影響で光が曲がることをその枠組みによって予言し、実際にそれを観測することによって、宇宙の仕組みを説明する理論の中で最も有効なものとして人々から認知されるようになった。その理論を使えばある現象を比較的簡単に説明できるようになるといった事例を積み重ねるのも、真実に迫る一つの方法であろう。

結論から言えば、錯視図形「蛇の回転」が回転するように見えるのは、脳内で「過去」の残像と「今」の実像とが重なり合っている様子が、「黄→黒→青」というまだら模様に似ているからである。このように考える根拠を以下に述べる。

まだら模様は「黄→黒→青」のセットが印象としてひとかたまりであり、白はそれらの背景に見える。濃い色を前景にするのは絵画などでも見られる手法であり印象として自然だろう。「黄→黒→青」のセットをよく見ると、黄と青は全く同じ楕円形であり、その間を黒という影で塗りつぶしているようにも見える。黄色の位置にあった楕円が横に滑って青の位置に移動したかのようだ。青と黄色を比べてみると、青の方が濃い印象であり、黄色は淡い印象である。青が今この瞬間に目から入ってきた鮮度の高い視覚情報であり、黄色が脳内の消えかけてかすれた過去の残像と位置づけるのにふさわしい。実際「蛇の回転」の別バージョンとして、青を濃灰色、黄色を淡灰色に置き換えたモノトーン版もあり、これも色つきほどではないが動きの錯覚を起こす。黒は黄色の位置から青の位置に物体が移動する際の複数の残像が重なり合って色つぶれしていると考える。

色つきがなぜモノトーン以上に効果的に動きの錯覚を引き起こすのかについては、補色残像の影響という可能性も考えられる。補色残像とは、ある色を一定時間見つめ続けて次の瞬間に白黒画面に置き換えると、そこに元の色と補色関係にある色が浮かび上がり、白黒のはずなのにカラーに見えるというものだ。インターネットを「補色残像」で検索すれば幾つもの画像が簡単に手に入る。青は黄色と補色関係にあり、青を見つめた後に白を見ると黄色に見える。つまり黄色は青の補色残像である。ただし、補色残像がある程度の時間を必要とする点から考えて、日常の様々な動き全てについてそれを原因とするには問題がある。動きの認識を引き起こす条件の一つと考えるのが妥当だろう。

残像自体は前章において述べたように、目の前で指を振ってみれば簡単に確かめることができる。確実に存在する現象である。ただし残像自体は補色残像等様々な種類がある。それらが複合的な要因となって脳の中で「動き」の錯覚を生んでいる。

なぜ視界の周辺部分の「蛇」が動きの錯覚を起こし、我々が注視した「蛇」が回転を止めるのかという問題は、我々の現実認識のあり方の一端を指し示している。それは視界の中央部分と周辺部分では視覚情報の脳内における処理の仕方が違うということだ。

例えば目の前に同じ缶コーヒーを並べておいてみよう。数センチも離れない場所に同じデザインの絵柄が二つ並んでいる。観察者は頭を動かさないようにし、視線だけを移動させながら代わる代わる二つの缶を見比べてみる。焦点距離は変わらないはずだから眼球というレンズのピントは両方の缶に合うはずだ。ところが実際に片方を注視している時、そのまま視線を動かさずにもう一方の缶を視界の端で観察すると、ほんのわずかだがぼやけていることがわかる。ほんの数センチしか離れていないのだから、眼球というレンズの構造が原因とは考えにくい。また、片目を閉じて観察してみても結果は同じであるため、両目からの視覚情報のずれを合成する機能に起因するとも考えにくい。顔を上げて部屋を眺めてみると明確な輪郭を持って認識できる範囲は意外に狭いことが分かる。視線を移して見たいものを視野の中心に持ってくればすぐに細部までくっきりとした像を観察できるため、誰でも常に自分は鮮明な輪郭を持つ現実空間に囲まれて生活していると認識しているに違いない。

視界の周辺部のこのぼやけ方は、眼球というレンズの構造によるものでなく、両目からの視覚情報のずれによるものでもないとすると、脳内の残像が原因である可能性がある。我々は不断に過去の残像を認識しながら生きている。何かを注視しようとする時だけ、過去の残像と今現在の実像とが強力にステレオグラム合成されて、明確な輪郭を持つ鮮明な像を脳の中に造り出す。前章において流れ落ちる滝の水とその背景の岩石の関係について述べた。片方を注視した時は片方がかすれ、常にどちらかが鮮明でどちらかがかすれていた。そして滝の水に視線の動きを同調させた時、流れ落ちる水の塊は瞬間毎に空中に止まっているかのようだった。このことは、我々が物体の動きを認識する際、周囲の物体との相対的な関係だけではなく、脳内におけるタイムラグのある視覚情報の合成の程度も手がかりにしていることをうかがわせる。動いている物体は残像が脳内で完全には合成されずにそのまま影のように引きずった状態にある。ゼノンの蠅は飛びながら残像を身にまとってかすれているのだ。

一流のスポーツ選手は調子がいい時に、飛んでいるボールが止まって見えると発言するらしい。鍛え上げられた動体視力によるものなのだろうが、そもそも動体視力とはどのような能力なのか。本書の枠組みからは次のように言えそうだ。スポーツ選手は生得的な能力に加えて度重なる訓練によってボールの軌道をほとんど無意識に追えるようになっている。コンピューターによって制御されたカメラのように動くボールを目で追い、容易にそれを視野の中心で捉え、注視することができる。脳内でボールの残像と実像とをステレオグラム合成し、まるで静止した画像であるかのようにくっきりとした輪郭を持つ一つの物体として認識することができるのである。

さて、「蛇の回転」に話を戻そう。我々が視界の中心で注視した「蛇」は、黄色は黄色、青は青で脳の中で図柄通りに正確にステレオグラム合成される。しかし視界の周辺部に位置する画像は、淡色と濃色の位置関係や補色残像の効果、観察者の視線の揺れなども手伝って、残像と実像が重なり合っている状態であると脳に誤認識され、「動き」として処理される。ただし「動き」として認識されている以上、脳内における残像と実像のステレオグラム合成が全くなされていない訳ではない。全く処理がされていないのであれば単に複数の像がずれて重なったぼやけた静止状態として認識されるはずだ。むしろ残像と実像とで大きく位置がずれた状態を、無理に一つの像として処理しようとする脳の機能そのものが動きの認識につながっている。一つの像として処理しようのない情報を何度も何度も処理しようとする過程があのような不思議な動きを生んでいるのだろう。

以上のように一つの物体の残像と実像との位置関係に、「蛇の回転」の「黄→黒→青」の図形パターンが近似していると考えられる。これ以上黄と青の位置が接近すれば動きが弱まり、離れれば別の物体として処理されて動かなくなるぎりぎりの位置に、「蛇の回転」のまだら模様の図形パターンは設定されている。

これまで述べてきたことから、我々の日常の「動き」認識には二種類あることがわかる。動く物体を視界の中央で捉えて注視できている時には、脳内において静止物体と同様の扱いがなされ、流れる背景との相対的な関係で「動いている」と判断している。この場合脳によって「動き」として処理されているのはむしろ背景の方である。一方、視野の周辺部で捉えた動きは、脳のステレオグラム合成の機能が残像と実像を完全な一つの像として合成しきれなくなる一種の機能不全を起こし、「動き」の認識を生んでいる。

例えばサッカーで絶妙のパスを味方にアシストする人物は、パスする相手を常に注視しているわけではあるまい。むしろ視界の周辺で捉えることによって他のプレイヤーとの位置関係を把握すると同時に、意識的に脳内のステレオグラム合成の機能不全を引き起こし、より効果的に「動き」を捉えようとしているのかも知れない。

我々が認識している現実は、実質的に現在と過去とが合成されたものであり、その合成の度合いによって、我々は静止する物体と動く物体とを判断しながら生きている。静止しているはずの「蛇の回転」の動きは、そのような脳の機能を示す一つの例と考えられる。

3 擬似的な時間の幅 ―ニューロンのループ反応―

本書ではここまで、2500年前にギリシャの哲学者ゼノンが語った「飛んでいる矢は止まっている」を出発点として、物理的時間と内的(心理的)時間とに観点を分け、まず我々の脳で捉えた内的時間について分析を試みた。ここまで分析の際に必要なのは我々の心だけだった。ここでもう一度周囲の現実を観察し、自分の心の動きを見つめてみよう。時計の秒針はスムーズに盤上を滑り、目の前の机は明確な存在感をもってその場にある。『マジックアイ』の滑らかなステレオグラム合成を目の当たりにした後でも、我々の目の前の現実が過去と今とを合成したものとは信じられないはずだ。

単に白い壁を見つめている時でも、噴水の水が後から後から入れ替わりながらその外形を保つように、我々の脳の中で実像と残像とが次々に入れ替わりながら一定の状態を保ち続けると先に述べた。脳の中で過去と今との異なる状態のベクトルが、入れ替わりながら一定のずれを保ち続けると述べた。それは脳の中のある仕組みの存在を示しているが、それについて語るためにはニューロンを登場させる必要がある。

ニューロンは脳の細胞の一つである。脳内に1000億個存在すると言われている。様々な刺激に反応して発火し、電気信号を発生したり脳内物質を放出したりして脳の様々な活動を生み出す。これについては高校の生物の教科書にも詳細な仕組みが記載されているほどであり、現代においては常識的知識の一つといえるだろう。しかし、何かについて考えたり我々の体に動作命令を出す働きをニューロンが担っているのは確実としても、ニューロン一つひとつの発火が具体的にどのようにそれらの活動を生み出しているのかについてはまだ仮説のレベルでもほとんど明らかになっていないらしい。例えば前項で紹介したfMRIは、何かの動作なり思考なりを行った際の脳の内部の血流の増加を計測することができるが、その際のニューロン群の状態まではわからない。言葉を使った時に血流が増えるのが脳のどのあたりで、手足を使った時がどのあたりといった程度でしかない。

ニューロンという細胞単体の仕組みについては高校の教科書に載るほどに解析されている。だが本書でこれまで述べてきたように、「今」の実像と「過去」の残像がステレオグラム的に脳内で合成されて時の流れや物体の動きを我々に感じさせているのであれば、ニューロン単体の仕組みを知るだけでは不十分である。少なくともこの瞬間に発火したニューロンと、ほんの一瞬前に発火したニューロンの二種類が必要だ。また、ニューロン単体の発火による活動電位は0.003秒程度で収束する。目の前で左右に振られた指の残像がそれほどまでに短い時間に消え去ってしまっているのであれば、我々はそれを認識することさえできないはずだ。残像という現象が現実に存在する以上、本書の枠組みが真実であるかどうかに関わらず、ニューロン単体の活動が我々の認識を作り出しているのではないと確実に言える。我々の認識は、ある程度以上のニューロンの群によって生み出されている。さらに言えば一つの事象、例えば白い壁や机などを安定して継続的に認識できる以上、同じ刺激に反応するニューロンが脳内にかなりの規模で存在するはずだ。

平成24年1月に、東京大学の池谷裕二さんの論文「神経回路網が示す自発的可塑性のルール抽出と制御」が『サイエンス』誌に掲載されると報道された。科学技術振興機構のホームページにカラフルなイラスト付きの解説が掲載されている。専門用語の一つひとつに解説があり、一般人にも分かるようにと配慮している様子がわかる。解説中に次のように書かれている。

「シナプス活動を観察していると、近傍のスパイン(引用者注・ニューロンの突起の一つ)がしばしば同時に活動していることが分かりました。統計解析を行ったところ、8μm以内の近接スパインが有意に同期活動しやすいことを見いだしました。この現象は世界で初めて確認されたものです。以降では、この空間的に集まった同期活動を『クラスター入力』と呼びます。クラスター入力は、海馬スライス培養標本のみならず、生体内の大脳皮質でも確認できたことから、海馬だけの特殊な現象ではなく、脳部位を超えて広く観察される現象であると考えられます。」上図提供:科学技術振興機構(JST)

クラスターとは数個から数百個、またそれ以上の集団のことを指す。同じ刺激に反応するニューロン群が同期活動することがこの研究で実証されている。このクラスター構造のニューロン群が存在するという事実は、この瞬間に脳に与えられた刺激と一瞬前の過去の残像が合成されて「現在」という認識を作り出しているという本書の枠組みにとって極めて都合がよい。

だが、安定し継続した時間認識が成立するためには、単に一つの刺激に反応するニューロンが複数存在するだけでは不十分である。先にニューロンの発火による活動電位は実質幅は0.003秒程度と述べた。ニューロン群の同期発火によってその幅が多少広くなっているとしても、あっという間に発火してあっという間に消えてしまうことには代わりはない。例えば白い壁を見つめ続けているような場合、白という刺激に反応するニューロン群が同期発火した一瞬後に、脳の中で白に反応するニューロンのリソースが枯渇してしまい、白壁が他の色として認識されざるを得なくなってしまうはずだ。

一定の認識、持続する時間意識が成立するためには、その刺激に反応する複数のニューロンの反応が持続していなければならない。脳の中のニューロンは1000億個という途方もない数ではあるが、有限の存在であり、発火の無制限の持続を許すものではない。だとすれば、発火が持続するためには、反応がループしている必要がある。一つのニューロンは発火した後、再発火までの準備に0.3秒程度かかるらしい。一つのニューロンの発火は、それにつながる別のニューロンの発火を促し、仕掛け花火のように次々にニューロンの発火が誘発される。そして0.3秒後に、最初に発火したニューロンがループしてきた発火刺激を受けて再発火する。このようにして白なら白という一つの刺激に対するニューロンの反応は持続し、我々の心の中の白という認識も持続する。

脳科学者である池谷裕二さんは、著書『進化しすぎた脳』において次のように述べている。

「いま自分が先頭の神経だったとして次の神経に情報を送ったとする。次の神経もその次の神経に情報を送る。その次の神経も……、何回かやりとりをしていると、こうした情報の受け手の中に必ず自分自身が含まれているってことだよ。」(二七〇頁)

池谷裕二さんは、そういったニューロンのループ反応を「反回性回路」「再帰型回路」と呼び、脳の中でも記憶に関係があるとされる「海馬」や、人間らしい心を生んでいると言われている「前頭葉」、目の情報をつかさどる「視覚野」等に多いと説明している

さて、このニューロン群のループ反応について、本書の枠組みに沿った形で具体的な反応の過程を考えてみよう。クラスター構造のニューロン群の同期発火はその全てが同時というわけではない。池谷裕二さんは大脳の細胞のシナプス(ニューロンの一部で、発火する部位)の発火確率は低く、場合によっては20%程度であると説明している。(ただし筋肉を収縮させる命令を出す運動ニューロンの発火確率は100%近いらしい。)したがって、一つの刺激に反応するニューロン群が脳の一部に集中的に積み重なるような構造だったとしても、反応は徐々に進み、0.3秒後には再発火が始まり、それが持続する。

しかし、ここでまだ一つ謎が残る。前章において私は、幅のない現在という一瞬の中では時間の流れも物体の動きも認識不可能であり、それが可能になるためには擬似的な時間の幅が必要なはずだと述べた。例えのべつ幕なくニューロンが発火し続けたとしても、先に述べたようにニューロン単体の発火による活動電位が0.003秒という短さで収束してしまう以上、我々の認識する擬似的な時間の幅も0.003秒という短さになる。つまり0.003秒という短さで開閉するカメラのシャッターを通して世界を眺めているようなものだ。前章で思考実験を行ったように、そこまで短い時間幅では物体の動きや時の流れを感じることはできないはずだ。

TVは1秒間に30コマ、映画は1秒間に24コマの静止画像の連続である。それ以上のコマを詰め込んでも映像のスムーズさには代わりはない。1秒間に24コマということは、1コマあたりの担当時間は約0.04秒である。ニューロンの活動電位の時間幅0.003秒はその10分の1以下である。一つのコマから次のコマへとタイムロス無く切り替わるとしても、次のコマの10分の1程度しか前のコマの残像が残らないということになる。その程度しか前のコマの残像と次のコマの実像とが重なり合わないのであれば、ステレオグラム合成されるのには十分とは言えないはずだ。

また、ゲシュタルト心理学の創始者であるマックス・ヴェルトハイマーが次のような実験を行っている。(注・ウィキペディア「ファイ現象」の項を参照)。2つの光点が交互に点滅する実験装置を用意し、その点滅する間隔を変えてどのように感じ方が変わっていくかを調べる。すると点滅間隔が0.03秒以下では二つの光点は同時に点滅しているように見え、0.06秒間隔では光点が最も滑らかに移動しているように見える。さらに0.2秒以上間隔を開けると二つの光点は別々の点として認識される。これにさらに光点間の距離や光点の光の強さ等の条件を加味して、動きを認識するのに最適な状態を算出する「コルテの法則」という数式も存在する。本章第一項において私は、物体の静止状態と運動状態との境界はどこにあるのかという問題提起を行った。脳内における残像のステレオグラム処理の作動条件は何かという問題である。「コルテの法則」は明らかにこの条件を指し示している。ヴェルトハイマーの光点の実験には距離も光点の強さも情報として記されていない。しかし少なくとも0.2秒近く時間間隔のある2つの光点の明滅を、我々は「動き」として認識する可能性があるわけだ。このことから本書の枠組みが成立するためには、脳内の残像が0.2秒以上持続していなければならない。いまこの瞬間の現実と一瞬前の過去の残像とがステレオグラム合成されるためには、それらが重なり合って存在する時間幅が必要だからである。

残像の時間幅がニューロン単体の発火時間0.003秒であるはずがない。だとするとニューロンの反応の進み方は数珠つなぎのような線状タイプではなく、全く同じタイプの活動電位を発生する一群が少なくとも0.2秒程度の時間幅にばらつきながら同期活動していなければならない。それらの同期活動が、全く同じタイプの活動電位になることには必然性がある。同じ役割を担ったニューロン群か、脳全体の機能としてそれに関連づけられたニューロン群に限定されるはずだ。例えば意識決定に関連するニューロンから筋肉を動かす運動ニューロンへというように。そのような秩序がなければ、脳が一定の機能を担うことなどできるはずがない。先に引用した池谷裕二さんの研究においても、同じ刺激に反応するニューロン群がクラスター状に固まって同期発火を起こしていることが実験的に証明されている。

ニューロンクラスターの発火は共振によるものかも知れない。電気的なものなのか物理的なものなのかまでは分からないが、クラスター全体が共振によって一気に発火し始めると考えた方が安定した活動電位を供給しやすいはずだ。

クラスター状のニューロン群が0.2秒の時間幅の中で共振によって同期発火する様子をイメージしてみよう。いったん目を閉じてぱっと開いてみる。眼球から飛び込んできた視覚情報がニューロン群の一部を刺激して発火が始まる。共振によって瞬時にクラスター全体が発火を始める。

先に述べたようにニューロンのシナプスの発火確率は20%と低いため、クラスター全体が共振を起こしていても発火は徐々に進む。発火規模は初発が最大であり直線的に減少していく。残像を認識しているにも関わらず我々が現在という一瞬に生きているという実感を持っているのは、視覚情報に反応するニューロンクラスターの活動電位総量が、刺激が与えられた瞬間に最大だからだろう。つまり最も現在に近い瞬間の視覚イメージが常に最大になるわけだ。

そして0.2秒の間にクラスター構造のニューロン全ての発火が終わる。この時重要なのは、それらの反応がすべて同一の活動電位を生み出していることだ。つまり0.2秒の間、脳内において徐々にかすれていきながら一定の視覚イメージが保たれている。それはスクリーンにフィルムのコマ1つ分の静止画像が0.2秒間、徐々にフェードアウトしながら映写されている様子に等しい。『進化しすぎた脳』に次のようにある。

「人間の脳にとっての時間は、決して連続した物理量ではなくて、数十ミリ秒おきにコマ送り、つまり量子的(引用者注・飛び飛びの値をとるということ)になっているんだな。それが無意識の作用、つまり脳の働きによってスムーズにつながって見えるだけ。」(一二五頁)

右の言説から池谷裕二さんは、脳内の時間の経過と、その認識を生み出すニューロンの発火パターンに対して映画のフィルムのシステムによく似たイメージを持っていることが分かる。

この時、複数の「コマ」の発火がどのようにして起きるのかという問題が残る。ニューロンは再発火までの準備に0.3秒かかるらしい。先に述べたマックス・ヴェルトハイマーの二つの光点の実験から、ニューロン群のクラスター1つ分は完全に発火し終わるまで0.2秒は必要とわかっている。その後再発火まで0.1秒ある。だとすると、1つの刺激に反応するニューロン群のクラスターが複数存在しなければ、映画のフィルムのように「コマ」を連続させることはできない。

先に3D映画のシステムについて説明した。一コマずつ右と左にずれた視覚情報を時間をずらしながら送り込むことで、擬似的な立体を見る者に認識させている。その際右目からの情報も左目からの情報も、視神経が半分ずつ交叉して左右両方の脳に情報が送られる。それぞれの脳に送られる視覚情報は一コマの映写時間である0.04秒の時間的なずれを持っている。それらの情報をステレオグラム合成することで立体感を得ているのだから、左脳と右脳は時間的なずれをも合成する機能を持っていることになる。3D映画を観ている時の脳内における視覚情報の処理のあり方が、そのまま日常の全ての処理のあり方であるとは限らない。しかし、少なくとも3D映画において、時間的なずれのある視覚情報がステレオグラム合成されていることは確実である以上、それが日常的な機能である可能性も高い。

白なら白という同一の刺激に反応するニューロン群は、左脳右脳に分かれて複数存在している。それらはそれぞれの側で半交叉する両方の視神経から送られてくる視覚情報の刺激を受けて同期発火を起こす。例えるなら脳の右と左にそれぞれエンジンのピストンが1つずつあるようなものだ。それらはそれぞれ爆発を繰り返し、力を1つにすることで脳というエンジンを動かしている。もちろん、脳の片側に複数のクラスターが集中していると考えても問題はないのだが、左右にクラスターが分かれている方が同期発火のタイミングの計りやすさという点では有利と感じる。

脳内で同一の刺激に発火するニューロン群がループ反応する様子は、「床屋マーク」に似ている。床屋マークというのは、円筒に描かれたらせん模様が回転して、全体がせり上っていくように見える床屋の看板のことだ。回転方向は横のはずなのに動きは縦に見える。この単なる円筒の動きの錯覚は、複数のニューロン群の発火深度のずれが時間の流れという認識を生んでいる様子によく似ている。

右のフローチャートは、脳内で同じ刺激に反応する複数のニューロン群A、B、Cが0.1秒ずつずれながら発火し、0.2秒後にクラスター全体の発火が終わり、0.3後に再発火というサイクルでループ反応する様子を表している。ここで「規模」は発火によって生まれる活動電位の総量であり、「=」はステレオグラム合成を意味する。

「Aの発火(規模大)」=「0.1秒前の刺激B(規模小)」=「0.2秒前の刺激C(消えていく)」

↓0.1秒後

「Cの再発火(規模大)」=「0.1秒前の刺激A(規模小)」=「0.2秒前の刺激B(消えていく)」

↓0.2秒後

「Bの再発火(規模大)」=「0.1秒前の刺激C(規模小)」=「0.2秒前の刺激A(消えていく)」

先に「机という一つの事象も変動する諸知覚の一連続である」というフッサールの言説を紹介した。机という一見変わることのない存在も、我々の脳内の視覚情報という点では、噴水の水のように常に中身は入れ替わり続けている。その感覚が、我々に時間が流れているという認識を与えている。

ある一瞬の視覚情報を0.2秒間維持して次の瞬間の視覚情報と比較合成する様子は、テレビのノイズリダクションのシステムにも似ている。3次元デジタルノイズリダクション(3DNR)は、映像情報をあらかじめある程度のコマ数読み込み、それらを比較・合成することでノイズと正常な情報とを分離し、ノイズの少ない美しい映像をモニターに出力する。クラスター構造を持つニューロン群は0.2秒の幅で同期発火し、他のクラスターの活動電位とステレオグラム合成される。つまり0.2秒間の幅で「今」と「過去」が合成され、一つの「現実」として出力されている。

脳科学者の茂木健一郎さんは著書『脳内現象〈私〉はいかに創られるか』(NHKブックス)において、次のように述べている。

「神経細胞から神経細胞への情報伝達がその中で生じる物理的時間と、私たちの意識の中の心理的な時間の関係について、一見不思議な性質が成り立つことがわかる。すなわち、脳の中で、あるクオリアを生み出すためには神経細胞から神経細胞への情報の伝達が必要である。伝達する時には当然、有限の物理的な時間が経過するが、心理的な時間の中ではその経過は無視されて、心理的時間の中につぶされてしまう。」(一一五頁~一一六頁)

茂木健一郎さんはこのような矛盾した情報処理を現実に行っている脳の働きを「相互作用同時性の原理」と呼び、意識の謎を解く鍵としている。本書の提示する枠組みはこの謎を解いている。すなわち、特定の神経細胞の発火は、クラスター構造のニューロン群によって0.2秒の幅を持っており、さらにそれがループ反応して活動電位を保ち続ける。それによって情報伝達の際に物理的時間が経過するはずの神経細胞の発火状態を並立させ、現在という幅のない心理的時間の成立を可能にしている。もちろん全てのニューロンがループ反応しているわけではない。先に記したように運動ニューロンは100パーセントの発火確率である。筋肉の収縮という一回性のものであり、継続した発火状態を必要としないためこれは当然のことである。おそらくは音楽作品におけるベース音のように、リズムメイカーとしての役割をいくつかのニューロン群のループ反応が担っており、運動ニューロンのような一回性の発火パターンを持つニューロンを制御しているのだろう。さらに言えば、脳は睡眠状態においてもさかんに活動し、活動電位を生み続けていると聞く。それらの活動は言わばおき火状態であり、小さなループ反応を持続している。それらが瞬時に大きなループ反応に変化し、あるいは一回性のニューロンの発火を引き起こし、互いに結びつき合って我々の認識を作り出していると考えられる。

ここまでが、本書の枠組みの土台部分である。2500年前のギリシャの哲人ゼノンの「飛ぶ矢は止まっている」という逆説からスタートし、まず人の認識という点に観点を絞り込むことで、我々の脳の中でどのように時間認識が成立しているかを探ってきた。もし現在という瞬間に幅があるのなら、物体の動きや時の流れを観察することが可能になる。それによってゼノンの提示したパラドックスを突き崩す可能性が生まれる。この時、脳内のニューロン群のクラスターが燃え尽きるまでの0.2秒が幅のないはずの物理的な時間に0.2秒の擬似的な時間の幅を作り出し、複数のクラスターの反応が重なり合うことで、脳内に過去から現在へ向かう時の流れを作り出す。

ニューロン群のループ反応という観点は、様々な発展可能性を持っている。第三章においては言語に着目し、我々の意識の構造を本書で提示した枠組みに基づいて考察していく。また第四章においては、数学的時間、物理的時間に着目し、時間とは何かについてさらに追究していく。

第3章 意識の実体

1 なぜ我々は幅のない時間の中で思考できるのか?

我々は現在という幅のない一瞬の中で生きている。なぜ我々は幅のない時間の中で思考することができるのだろうか。「ゼノンのパラドックス」の「飛ぶ矢」を「思考」に置き換えてもそのまま逆説は成立する。本書の冒頭部分で紹介した文章を書き換えてみよう。

「思考」はある瞬間を捉えれば止まっている。瞬間には幅がないのだから、「思考」は止まった状態にある。時間の流れが瞬間を積み重ねたものであるなら、止まっているもの、つまりゼロをいくら積み重ねてもゼロであり、脳の中の「思考」は実は止まっている。

もちろん我々はこの瞬間も脳の中で様々な事柄に考えをめぐらせながら生きている。だから、この理屈は確実に間違っている。それなのにどこにも論理の破綻は感じられない。ゼノンのパラドックスが2500年に渡って本質的な意味では解決されていないように、意識とは何なのかという謎も現代において未解決な問題の一つといえる。古来多くの人々が、心と体は別々の存在であると信じてきた。そのような考え方は幅のないはずの瞬間における思考というこの矛盾からくるのだろう。人々は直感的に自分の心や目の前の現実が不可解な存在であることを感じ取っていた。

思考は単純ではない。目の前で起こっていることについて理解し、何らかの判断を下すことも思考であるし、過去に経験した出来事を記憶から取り出すこともまた思考の一種であろう。直接経験していないことでも、文字を読むことで物語世界を擬似的に体験したり、抽象的な概念を学んで思考の材料とすることもできる。そしてそのような様々な営みが複雑に重なり合って一つの「思考」が成立している。それら全てが現在という幅のない瞬間の中で行われている。

この謎は、一定の思考が持続することの謎と言い換えることができる。我々は瞬時に過ぎ去っていく時間の中で、まるで流れに逆らうように一定の思考を持続させている。今この瞬間の自分の心を観察してみよう。確かに現在という瞬間は一瞬のうちに消え去って過去になる。それなのに今この瞬間の自分と消えてなくなったはずの過去の自分は全く同一の存在であり、切り分けられるようなものではない。過ぎ去っているはずの自分の心がそのままそこに残っているかのようだ。

自分の心が時を超えて持続するこの感覚は、本書でここまで語ってきた視覚情報のもたらす擬似的な時間の幅とは明らかに質が異なっている。視覚情報から得られる時間の流れや物体の動きは数学的なまでに整然としていて、実際そのままその多くが数式で表現できる。それに対して我々の思考が持続する有様は、そのような分析を拒絶するかのように複雑で明確な形を持たない。突然思考が飛ぶこともあれば、新しい思考が次々に湧き出ることもある。ある思考が背景となって別の思考が前景となるかと思えば、次の瞬間にその関係が逆転したりもする。

幅のない時間の中で持続する思考の謎は、言葉や音楽のそれと問題を一にしている。第一章で述べたように、我々が耳にする言葉や音楽の現在という瞬間における実体は単音のはずだ。それなのに我々は言葉一つひとつやそれによって構成される文、文章をひとかたまりの意味のある情報として受け取り、聞いている音楽の数十秒から数分にわたるメロディラインを楽しむことができる。それはニューロンクラスターの同期発火がもたらす0.2秒の擬似的な時間幅をはるかに超えている。また視覚情報の方は、例えば何度も鑑賞した好きな映画のワンシーンであったとしても、それを頭の中で明確な像として再現するのは難しい。実際に試みてみれば分かるが、例え一コマであっても細部までは簡単には思い出せない。ところが言葉や音楽は心の中でいとも簡単に再現することができる。何度も聞いた交響楽などはメロディラインを思い浮かべるうちにほんの小さなシンバルの音までがほとんど無意識に心の中で鳴り響く。時にはいったん演奏がスタートすると仕事中でさえも頭の中で鳴り続ける。また、視覚的には脳内に再現できない映画のワンシーンも、セリフであればいとも簡単に脳内に復活する。例えば『カサブランカ』のラストシーンの「君の瞳に乾杯(Here's looking at you, kid. )」は、ハンフリー・ボガードの渋い声色と共に、リアルにしかも何度でも再現できる。不思議なことに、イングリッド・バーグマンの瞳、すなわち視覚情報までもがセリフによって誘い出されたかのように自然に脳裏に浮かび上がってくる。もちろんこういった具体例は主観に過ぎず、何も証明することはできない。しかし、聴覚情報は視覚情報と比べ、持続性や再現性などの点で思考の特徴に近いことは確からしい。

結論から言えば、脳内における音の情報の扱われ方が思考に近い特徴を持つのは、我々の思考の大部分を言葉が担っているためである。言葉には音声言語と文字言語とがあるが、現在という一瞬における我々の脳の状態を追究するのが本書の目的である。したがってここでは主に音声言語を対象とした考察を行っていく。

日経サイエンス2011年5月号に「言語で変わる思考」という記事が載った。認知心理学を専門とするスタンフォード大学のL.ボロディツキーの論である。「私たちが話している言語はその人の世界認識に影響を及ぼしている」という副題が付いている。その記事に次のような記述がある。

「言語はこれまで科学者が想像していたよりも、私たちの精神生活の多くの局面に関係しているようだ。色のついた部分を見分ける、画面上の点を数える、狭い部屋のなかで方向を見極めるといった単純なことをしているときでさえ、人間は言語に頼っている。」(七〇頁)

認知心理学の領域では、近年まで我々の精神における言語の役割を少なく見積もっていたらしい。このような記事が載ること自体が、脳科学等の進歩によって言語がクローズアップされつつあることを示している。引用文の範囲内でも言語が我々の思考や現実認識に大きく関与している様子が伝わってくる。

言語と思考との関わりについては認知心理学に限らずこれまで多くの学問領域がそれを研究対象としてきた。その中でも特に重要なのは20世紀初頭に言語学者フェルディナンド・ソシュールが創始した記号論である。記号論は、高校の国語の教科書によっては一つの学習分野として設定されているほど、現代においてはメジャーな学問領域である。ニューロン同様一般教養に近いものといえる。

記号論という分野そのものはソシュールの死後生まれた。ソシュールが数年間に渡りジュネーブ大学で行った言語学の講義を、彼の死後に弟子達がまとめた本がその基になっている。日本では『一般言語学講義』という題で岩波書店から訳本が出版されているが、それを解説した丸山圭三郎さんの『ソシュールの思想』(岩波書店)がわかりやすい。次の引用は『一般言語学講義』(岩波書店)からのものだ。

「思想は、それだけ取ってみると、星雲のようなものであって、そのなかでは必然的に区切られているものは一つもない。予定観念などというものはなく、言語が現われないうちは、なに一つ分明なものはない。」(一五五頁)

ソシュール以前は、言葉は既に存在する現実につけられた名前のようなものであった。ソシュールはそれまでの言葉と現実との関係を半ば逆転させてしまった。人が認識する前の現実は、光と音が錯綜する混沌とした「星雲のような」状態である。言葉と言葉が創り出す関係の網の目がそれを区切ることによって認識可能な現実が生まれてくる。つまり、我々が認識する現実は我々自身の心が創り出しているというのである。

ソシュールはまた、言葉と現実とは紙の表と裏のようなものだとも言っている。紙は表を切れば当然裏も一緒に切れる。言葉の分類に従って現実が構成され、言葉と言葉の横の関係が変化すれば、それによって区切られている現実もまた変化する。上図から分かるように、一つの言葉の変化はそれに関連する全ての言葉の意味領域に影響を与える。例えば「狼」という単語が無くなると、本来「狼」が持っていた危険なイメージは、他の類似した単語に振り分けられ、実際に「犬」に出会ったときの我々の行動に影響を与えるだろう。

ソシュールは、ある瞬間の言葉と言葉の横の繋がりこそが言語学の対象とすべき観点であるとし、言葉がどのように変化し発展したかを研究する通時態という観点に対して、共時態と名付けることでそれらを区別しようとした。また共時態における言葉と言葉の関係を音の差異の体系であるとし、それが意味や価値を生み出して人の現実認識を創り出しているとした。

以上のような記号論の考え方は、本書の枠組みに対しても極めて多くの示唆を与える。言葉が我々の現実認識において重要な役割を担っていることに加えて、特に「音の差異の体系」は本書の枠組みにおいても重要な観点になってくる。ここではまず「音」そのものに着目し、本書の枠組みを使って考察していく。

先に、視覚情報と聴覚情報の違いについて説明した。聴覚情報は視覚情報と比べて、持続性や再現性に優れている。だが、「音」の認識についてもこれまで本書で語って来たことと同じことが当てはまる。つまり現在という幅のない時間の中で、なぜ我々はそれを一つの音として認識できるのかという問題だ。最も単純な例として、ただ単に鳴り響いているだけの音について考えてみよう。

例えばドでもミでもかまわない、ただ一音を吹いているだけの笛の音であっても、幅のない現在という瞬間においては音という認識すらままならないはずだ。この点については第一章において説明済みである。音は耳の諸器官によって電気信号に変換される。その信号が脳内のクラスター構造のニューロンを同期発火させる。視覚情報同様にクラスター全体が共振し、シナプスの20%の発火確率にしたがって発火し始め、0.2秒後に発火を終了する。それだけでは現実世界では響き続けているはずの音は、脳内における認識という意味では止まってしまうはずだ。耳からもたらされる聴覚情報は、その音に反応する複数のニューロンクラスターを次々に発火させ、また0.3秒後に発火準備の整ったクラスターを再発火させ、響き続ける音としての認識を持続させる。

それらの再発火には、外部からもたらされる刺激と同時に、ニューロン同士の相互の刺激も後押ししている。もちろん視覚も聴覚も感覚器官からの情報が途絶えた時点、つまりここでは笛の音が止んだ時点で、ニューロンの発火も止まってしまうはずだから、ニューロン相互の発火刺激は補助的なものにとどまっている。

複数のクラスターの発火は聴覚情報としては脳内でエコーのように重なり合っているはずだが、ステレオグラムと同様の合成処理によって、一つの音として認識されている。例えばBOSEのスピーカーなどは、音響心理学に基づき、反響音を成分として含むようにスピーカーそのものの構造を設計してある。反響音があっても問題なく明確な輪郭を持つ一つの音として聞こえることが、脳内でステレオグラム合成に似た処理が行われていることの証明になっている。

ただ鳴り響いているだけの一つの音でさえも、脳内では複数のニューロン群のループ反応として乱立し、それらがステレオグラム合成されることで、過去から現在へと持続する音として認識されている。それでは複数の音素によって構成される言葉についてはどうか。言葉を構成する音素の一つひとつは、その音素に反応するニューロン群のクラスターが燃え尽きるまでの0.2秒間、脳の中で聴覚イメージが持続しているはずだ。さらには意識的に言葉の音素の一つを引き延ばして発音しても、例えば「にゅう―――――ろん」と発音しても、「う」という母音をとぎれることなく認識できる。このことからも、一つの音素に反応するニューロンクラスターも視覚と同様に複数存在し、再発火によるループ反応を行っていることがわかる。

我々は誰かの発した言葉を聞くとき、自然に言葉をひとかたまりのものとして認識している。まるで現在という瞬間からはみ出して存在するかのような奇妙な確かさが言葉にはある。それは言葉を構成する音素が、その刺激に反応するニューロンクラスターのループ反応によって、回りかけたエンジンがそのまま慣性でしばらく回り続けるように、我々の脳の中で維持されているからだろう。

さて、言葉に関する話はここまでではない。例えば実際に「ニューロン」と発音してみよう。その直後に今度は声に出さずに心の中で「ニューロン」と唱えてみる。思わず声が出そうになるが、ぐっと我慢する。心の中の音はもちろん実際の音ほどリアルではないが、意外なほど「音」と呼んでも差し支えないものを脳内で再現することができるはずだ。これに限らず、音楽を心の中で鼻歌代わりに演奏するといったことは我々の多くが日常的に行っていることであろう。さらに言えば何かについて考えるとき、我々はその考えを説明する言葉を実際に心の中で音に変換している。そしてそれを時々独り言として実際に声に出してしまい、それをやってしまった自分自身に驚いてしまう。本書の枠組みをそのまま使えば、これらの例は脳内でニューロン群のループ反応が外からの刺激の有無に関わらず自律的に発生しているということを指し示している。この時、音楽と言葉、さらには我々の思考は極めて類似した特徴を持つと考えられるが、これらについては次項以降の観点となってくる。

2 言葉という音楽 ー幅のない時間の中で響く音ー

言葉と思考とは、持続性や再現性等の点で似た特徴を持っている。また様々な学問領域における言説が、それらの浅からぬ関係を示唆している。ニューロン群のループ反応による擬似的な時間幅という本書の枠組みを使って、言語と思考の具体的な様態をさらに追究していく。

前項の最後に言葉が自律的に脳内で発生する様を述べたが、ここではいったん話を戻し、外からの音の刺激に対して脳内のニューロン群が反応する様子を追ってみよう。

音は極めて日常的な存在だ。視覚情報は目を閉じることで遮断できても、脳の中に流れ込んでくる聴覚情報については簡単には止めることはできない。物体の振動によって生まれる音は、例え手で耳をふさいでも完全に遮断することできない。夜寝ているときでも音は耳から侵入して脳を刺激している。それはまた人という動物が危険から逃れるために不可欠な機能だったのだろう。音という空気の波に対して逆位相の波を人工的に生み出し音をかき消すノイズキャンセラー等の装置が商業的に成功してしまうのは、我々と音との関係の深さを物語っている。人は時に対価を払ってでも静寂を手に入れたくなると言うわけだ。

前項で指摘したように、音は自然界で発生したまま我々の心の中で認識されるわけではない。ゼノンが提示した「幅のない時間の中での動き(思考)」というパラドックスが、脳の中の音が外界のありのままであるという我々の幻想を打ち破る。例えただ鳴り響くだけの音でも複数のニューロンクラスターのループ反応が創り出す0.2秒の持続する活動電位に置き換えられ、脳によって合成されてひとつながりの音と認識されている。

そもそも自然界の音は様々な振動数の波が重なり合っている。例えば「あ」と発音した声も、単一の音のように聞こえても様々な振動数の音波によって構成されている。我々の脳の方もその音を重なり合ったまま認識しているわけではない。

雑誌ニュートン別冊の『波のサイエンス』に次のようにある。

「一次聴覚野では、同じ振動数に反応するニューロンが、かたまって順番に並んでいる。(中略)音は光と同じように、振動数などの性質によって脳内で処理される場所がことなっているのである。」(一一六頁)

つまり我々が日常聞いている音は、いったん耳の様々な器官や脳の中で振動数ごとに分解され、さらにまた合成された結果として認識されていることになる。引用文中「かたまって順番に並んでいる」とはニューロンのクラスター構造に他ならない。それぞれの振動数の音に反応するニューロン群がループ反応によって活動電位を持続させる。そのことが、聞いている音が持続して幅のない現在という瞬間をはみ出して存在しているといった実感を我々に与えている。

聴覚イメージが現在という一瞬からはみ出している様子がよく分かるのが、音楽のメロディの背景にあるコード(和音)である。高さの異なる複数の音が響き合って美しいハーモニーを生み出す。例えばC(ドミソ)コードをギターでかき鳴らしてみる。それぞれの音が調和して心地よく響く。今度はアルペジオ(分散和音)という奏法を使って、コードを構成する音を一音ずつ順番につま弾いてみる。一つひとつの音の発生に時間的なずれがあるにも関わらず、我々の心の中で一度にコードをかき鳴らしたときと同じ心地よい聴覚イメージが生まれる。楽器本体の物理的な残響もあるのだろうが、わざと弦を抑えた左手をゆるめて響きを抑えても、一つひとつの音が全体としてコードの調和を生み出しているというイメージは変わらない。つまりメロディ自体が心地よい。

コードを構成する音の一つひとつは過去に消えてしまうわけではない。本書でここまで語ってきたように、クラスター構造のニューロン群のループ反応によって音は脳内にとどまり続けている。そう考えなければアルペジオのメロディラインが一定のコードの中で美しく響き合う理由を説明できない。もちろんこの脳内の音は、音の刺激が外からもたらされた直後のような明確な音像を持たない。もし明確な音像を持つのであれば、心の中でその音が次々に重なっていき、最後には一度にかき鳴らしたときと全く同じ和音そのものになってしまうはずだ。オルガンの鍵盤から指を離さずに次々に音を重ねていくように。しかし、アルペジオの音はあくまでも線状につながり合ったメロディラインである。過去に消えたはずの音が心の中でハーモニーを作り出すことに音楽の不思議さがある。

心の中で響く音は、残響とも異なる、音の影とでも言うべきものである。前項の最後に「ニューロン」と声に出さずに心の中でつぶやく話を書いた。心の中のつぶやきは実際に声に出した時ほどには明確な音像を持たない。それにもかかわらず確かに「ニューロン」という音のイメージを持っている。この事実は、単に音を聞くという行為にも、脳内では「影」と呼ぶべき様々な過程があることを示している。

一つの認識が成立する際にも複数の脳の機能が働くという点については、次の視覚面の例が興味深い。日経サイエンス2010年8月号に「盲人の不思議な視覚」という記事が載った。「見えないけど見えている」という副題付きである。事故や病気によって脳の第一次視覚野を損傷し、本人自身も周囲の状況が見えていないと認識しているのに、障害物を避けながら歩くことができる人物の話が出てくる。このブラインドサイトと呼ばれる状態は、ごく少数ながら特殊な例とは言えないほどの人数は存在するらしい。自分では意識していないのに脳は認識しているという矛盾は、一つの認識が成立するのに脳内の複数のシステムが関わっており、状況によってはその一部だけでも機能するということを示している。脳の中のつぶやきも、音の認識を成立させる脳の機能の一部と考えて差し支えないはずだ。

話を音楽に戻そう。ここまでの考察から、音楽を聞く際の脳内での音の把持には二種類あることがわかる。実際に音楽を聞いてみよう。今この一瞬に耳を刺激しつつある豊かな音の洪水が、幅のない時間内での出来事であるはずがない。この瞬間にヘッドホンから聞こえてくる音はニューロンクラスターの作り出す0.2秒の残響によって把持され、ある音はステレオグラム合成と同じ機能によって同一の音として合成され、ある音は合成されないまま他の音と響き合う。これが一つ目の音の把持である。二つ目はメロディラインを創り出す「影」の音だ。明確な輪郭を持つ実像としての音ではなく、心の中のささやきにも似た音の響きがニューロン群のループ反応によって維持され、音楽を聴く人に一定のコードに基づく美しいメロディラインを感じさせている。

前項において、音によって構成される音楽と言葉とは共通した特徴を持っていると述べた。言葉にも和音と同じような機能がある。

ある時期からインターネット上の様々なメディアにおいて次のような文章を目にするようになった。

「この ぶんょしう は にげんん は もじ を にしんき する とき その さしいょ と さいご の もさじえ あいてっれば じばんゅん は めくちちゃゃ でも ちんゃと よめる という けゅきんう に もづいとて わざと もじの じんばゅん を いかれえて あまりす。」

不思議なことに確かに読めてしまう。一つひとつの文字を丁寧に読もうとするとどうしても詰まってしまう部分が出てくるが、いい加減にさらさらと読めば全く問題ない。アナウンサーのように音読することさえできる。パソコンの文字認識のように瞬時に視覚的にそのイメージに似たものを連想しているのだろうか。それにしては「ちんゃと」や「じんばゅん」などは、視覚イメージに影響が大きいはずの小さい字の位置がずれていても流れの中で普通に読める。何度も声に出してみて、読んでいる自分の心を観察してみる。するとどうやら一度文字を全てスキャナで読み取るように頭の中に取り込み、それが終わった瞬間に条件を満たす言葉がぽんと湧いて出るように心の中に浮かび上がるようだ。

先に述べたように、脳というブラックボックスの中で起きていることについて確定的なことは言えない。それを説明するのに最も簡潔で無駄のない理屈を提示することしかできない。確実に言えるのは、言葉は我々が日常感じているほど線状性に縛られていないということだ。本書のここまでの枠組みを使えば次のように言える。言葉を構成する文字や音素は、それぞれの振動数に反応するニューロンクラスターを発火させ、ループ反応によって活動電位を持続させている。文字を読み進めるに従って待機状態にあるクラスターが増えていく。単語ひとつ分の文字を脳の中で音に変換し終わったときに、それらの音を構成要素とする言葉が自動的に確定する。音楽演奏において、アルペジオ(分散和音)を弾き終わったときにその小節の背景となるコードが確定するのと全く同じである。あるいは我々は言葉ひとつ分を一呼吸で脳に取り込んでいるのかも知れない。その場合はアルペジオというより、コードを一気にかき鳴らすストロークに近いものとなる。頭の中で言葉ひとつ分、同時に音に反応するニューロンクラスターのループ反応が立ちあがるわけだ。

それにしても文字の順番が違っている言葉にこれほどまでに違和感を感じないのは、全く不可思議である。この時、脳内において文字や音素が並立状態にあるという理屈が、この謎を最も簡潔に説明できる。ニューロン群のループ反応による活動電位の持続状態が、文字や音素の認識を一定時間以上維持することを可能にする。

さて、ここまで言葉や音楽を認識する際に脳の中で何が起きているかについて、特にその持続性に観点を絞り込んで仮説を述べてきた。音楽や言葉、我々の思考等の共通点について、さらに話を進めていこう。

言葉や音楽などの聴覚情報と視覚情報との決定的な違いは、その再現性にある。我々は音楽を口ずさむことができる。心に思い描いた言葉を発声することができる。前項で述べたように視覚情報については、例え繰り返し観た映画のワンシーンであっても、聴覚情報ほどには心の中にイメージを再現することはできない。ましてそれを言葉のように瞬時に外に向かって発することなどできない。絵を描いたり言葉で説明したりなどの間接的な手段を使うしかない。

例えば音楽の授業で初めて聞く曲を歌うとき、または古文の授業で1000年前の人々が使っていた聞き慣れない言葉を暗唱するとき、我々は教員の発する声を聞いて心の中でそのイメージが消えないようにする。そしてそのまま声帯を通して心の外にそのイメージを押し出す。そう考えると聴覚情報に関しては、外部の音を認識することとそれを自分の声として発することとは、極めて近しい脳の機能と言える。

外部の音を聞いて発声学習できるのは人だけではない。東京大学の岡ノ谷一夫さんが一般向けに書いた『言葉はなぜ生まれたのか』(文藝春秋)という本が挿絵入りで実にわかりやすい。岡ノ谷一夫さんによれば、オウムなどの鳥類、イルカやシャチなどの鯨類、そしてヒト、さらに鳥類は約一万種のうち約五千種が発声学習の能力をもつということである。鳥類はその半分が人と同様に音声学習ができるわけだ。非常に興味深いことにそれらの鳥の中には、自ら作曲しながら歌う鳥がいるという。『言葉はなぜ生まれたのか』に次のようにある。

「まず、ジュウシマツは約八種類の短い鳴き声を出すことができます。この短い鳴き声を『エレメント』と呼ぶことにします。日本語における五十音(あいうえお……)のようなものだと考えて下さい。このエレメントをつなぎ合わせて、ジュウシマツは自分独自の歌をつくります。」(四八頁)

岡ノ谷一夫さんは、「エレメント」がいくつかつながり合ってひとつのパターンとなったものを人間の言葉における単語のようなものだとして、「チャンク」と呼んでいる。ジュウシマツは「チャンク」を様々な親世代から学び、それを組み合わせて歌を作る。岡ノ谷一夫さんの『さえずり言語起源論』に次のようにある。

「この鳥は、実の父親を含む三羽のオスの歌の一部を切り取り、これらをいろいろな順番で貼り合わせて独自の歌を作ったことがわかる。」(一〇四頁)

本書の枠組みを使えば次のように言える。歌も言葉も基本となるのはいくつかの音素である。音素は脳の中のニューロン群のループ反応によって、待機状態にある。それらの音素は子供の頃から繰り返し親から音を聞かされることで、その刺激に反応するニューロンクラスターが強化され、待機状態から大きな反応に変化したり、そのまま声帯を動かす運動ニューロンを刺激できるような状態にある。前章で紹介した池谷裕二さんの研究においても、ニューロンのクラスターが反復的な刺激によって規模を拡大する様子が実験によって証明されている。待機状態にあるクラスターは、言わばジュウシマツの目の前にハンドベルが並べられているようなものだ。ジュウシマツはそれをランダムに選び取り、即興的に演奏を行う。ただ音素のつかみ取り方にはある程度の組み合わせルールがあって、それが「チャンク」というかたまりを作り出している。ハンドベルを両手で鳴らす組み合わせが決まっているようなものだ。

そのように考えると都合が良くなる例が『さえずり言語起源論』で紹介されている。線形的で単純な歌を歌う鳥と複雑な歌を歌う鳥にそれぞれフラッシュ光を浴びせると、単純な歌を歌を歌う個体は中断されやすいが、複雑な歌を歌う個体は中断されにくいという結果だった。単純で線形的な歌はつまりメロディラインが固定された状態にあるということだ。だから一瞬でもそれが断ち切られると最初から歌い直すしかない。しかし複雑で即興的な演奏をするタイプであれば、先に述べたように脳の中に音素に反応するニューロン群のループ反応が待機状態にある。たとえフラッシュ光で演奏が断ち切られてもそもそもがランダムに音素を選び取りながら演奏していたのだから、その作業を容易に再開することができる。

ジュウシマツのこのような即興的な歌い方は、ジャズのアドリブ演奏を連想させる。与えられたコードの中で演奏者は、そのコードを構成する音を自らの感性で自由に選び取ってメロディラインを作り出しながら演奏する。彼の心の中にはコードを構成する音が並立的に待機状態にあるのだろう。

我々の口から発せられる言葉も、同様のシステムによって生み出されているのではないか。日本語であれば5種類の母音と10種類の子音の把持状態が並立的に脳の中にあり、それを組み合わせて半ば即興的に言葉が生み出される。我々が力む必要もなくすらすらと言葉を使いこなすことができるのは、我々の脳の中にそれぞれの音素に反応するニューロン群のループ反応というハンドベルが既に並べられており、それを鳴らしさえすればいい状態にあるからかもしれない。

この項においては、音によって構成されている言葉や音楽が、線形的な性質を持ちながらも幅のない現在という一瞬の中で響く様子をみてきた。複数のニューロン群がループ反応しながらこの瞬間の「今」と一瞬前の「過去」を脳内に同時に存在させ、それをステレオグラム合成することで「流れる音」を我々に認識させている。さらに様々な振動数に反応するニューロン群のループ反応が脳内に林立し、外からの入力に対しても脳の自律的な出力に対しても、即座に反応できるような待機状態にある。

次項においては、言葉によって生み出される我々の意識がどのように現実を認識し、また現実を超えた認識ー抽象思考ーを可能にするかを追究していく。

3 意識の実体(1)ー音の海で心は生まれるー

ニューロン群のループ反応による時間認識と、それによって生み出された音声言語は、我々の意識そのものである。この項においてそれを証明していく。

我々が猿から進化するときに、脳の中に突然意識やそれを生み出す脳の機能が創り出されたとは考えにくい。既に存在した機能が流用されて新しい機能である「意識」を担当するようになったと考えるのが妥当である。その元の機能は比較的単純な構造のものだったはずだ。複雑で繊細な「意識」を生み出すのにそれと同レベルの複雑で繊細な装置を必要とするのであれば、猿からヒトへの進化の過程でどのような特異的な変化があったとしても「意識」は生まれてこなかったはずだ。それは無から有を作り出すようなものだ。

音は極めて日常性が高く、しかも単純である。日本語を例に取れば、我々はわずか50種類程度の音で現実世界のありとあらゆる現象を説明できる。つまり意識が生み出されるきっかけはそれだけの音、さらに言えば5種類の母音と10種類の子音だけで良かった。つまり合計15種類の音が脳内のニューロン群のループ反応によって幅のないはずの時間の中で把持されるだけで、我々は意識を手に入れるきっかけを得ている。だがもちろん意識の実体は言葉だけではない。

平成二十二年にNHKで「サイエンスゼロ・シリーズ五感の迷宮(2)驚きの高性能・聴覚」という番組が放映された。音と視覚のつながりを示すものとして次のような映像が流された。スタジオ内に設置されたスクリーンに光る玉が二つ映し出されている。その玉はスクリーン上を左右に行き交っている。スクリーンの中心に来たときに二つの玉は重なり合い、そのまますり抜けてそれぞれの方向に離れていくように見える。ここで二つの玉が重なり合った瞬間にポーンと音を立ててみる。するとボールは中心でぶつかり合って跳ね返っているように見えるのだ。音のあるなしを意識的に判断材料にするような時間的余裕などない。ポーンという音が出た瞬間に、「すり抜ける」という印象が「弾かれる」という印象にすり替わる。そのように思われるというのではなく、はっきりそう見えるのだ。

この実験から、視覚イメージと聴覚イメージが我々の日常的な印象以上に関連し合っていることがわかる。このような単純な実験でも明らかになるのであれば、視覚と聴覚がつながり合う例は我々の日常にも溢れているはずだ。例えばガラスが砕け散る音は、我々の脳の中に単に音のイメージだけではなく、粉々になって飛散するガラスの視覚的イメージを呼び起こす。その逆にガラスが割れる映像を見ても心の中に割れる音のイメージが生まれる。それは音や映像によって判断した結果ではなく半ば自動的な連想としてである。「君の瞳に乾杯」で記憶から呼び起こされるイングリッド・バーグマンの濡れた瞳もこれと同様のものであろう。また例えばある小説を読みながらその間同じクラシック曲をBGMとして流していたとする。すると何年か後にその小説を手に取ってみると、自動的にそのBGMが心の中で流れ始めるといった体験を多くの人がしているはずだ。

カリフォルニア工科大学の下條信輔さんが、聴覚イメージが視覚イメージを引き出す様を捉える実験を行っている。下條信輔さんは、様々なタイプの仮現運動(連続した光が移動するように見える現象、ファイ現象)を実験し、知覚内容は脳内で後付け再構成されており、その結果として我々が知覚する時間には約0.1秒の幅があると説明している。上図は、下條信輔さんが2012年12月8日に山口大学で行った講演会の資料から抜粋したものである。「ラビットエフェクト」と名付けられたその実験は、まず二つの光源を用意し、タイミングをずらして二度光らせる。すると仮現現象が起きて、光は移動しているように見える。(同様の実験について本書の第2章第3項でも説明済みである。)ここで二つの光源が光るタイミングに合わせて、スピーカーから音を出す。何度か繰り返した後で、今度は二つの光源が光るタイミングのちょうど中間で同じ音を出すと、音が鳴った瞬間にあるはずのない場所にはっきりともう一つの光源が見えるのだ。つまり聴覚イメージが、脳内の視覚イメージを呼び起こしたことになる。

言葉も聴覚情報として単独に成り立っている存在ではない。例えば心の中で「つくえ」と音にしてみる。本章第1項で説明した、実像のない音の影のような音だ。そのまま声帯を震わせてすぐにでも実際の音として出力できる脳の中の音だ。すると瞬時にその視覚イメージが心の中に立ちあがる。それでもまだ、言語は脳の現実認識とは別に機能しているのであって、視覚イメージとは直接には関係がないという反論もあるだろう。だが例えば、我々は挿絵などのない小説を読んだ後にその映像化作品を鑑賞すると、主人公を演じた役者に対して「イメージと合っていない」等といった感想を持つ。言語は明らかに視覚イメージと直接結びついている。

だが言語と視覚イメージとが結びついているからといって、言葉が現実の視覚情報をありのまま脳の中に呼び起こすわけでない。もしそうであれば、言葉を思い浮かべる度にその言葉とつながり合った視覚情報が心の中に積み重なっていき、瞬時に飽和状態になってしまうだろう。先にブラインドサイトについて説明し、視覚認識に関する脳の機能は単一ではなく、様々な機能が複合して成立していることを述べた。そして、その機能の一部だけで認識として成立することがあると述べた。言葉が呼び起こす視覚イメージもその都度脳の機能の必要な部位だけを用いている。例えばイングリッド・バーグマンのような固有名詞は、より現実に近い視覚イメージを呼び起こす。それに対して「机」のように抽象要素が少し増してくると、天板を持つ四本足といった単純なイメージしか呼び起こさない。時にはほとんど視覚イメージを呼び起こさないまま他の語とつながり合って文脈の要素のひとつにもなる。「自由」や「平和」等の純粋な抽象語は、言葉が視覚イメージから離れて使われているうちに生まれてきたものであろう。実際言葉のほとんどはメタファーによって生み出されたという説も存在する。例えば「~してみる」という時の「みる」の語源が「見る」であるというのはわかりやすい例であろう。つまり多くの言葉が元は視覚イメージとつながりを持っていたということだ。

さて心の中の言葉が視覚イメージを引き起こすのであれば、その逆もまた然りだ。我々は自分の身の回りを眺めるとき、それを純粋な視覚情報として脳で処理しているわけではあるまい。脳の中の言葉が瞬時に視覚イメージと結びつくのであれば、我々は逆に周囲の現実を瞬時に言葉に結びつけているはずだ。

何年か前までNHKの深夜の放送にアマチュアの映像作家達の作品を紹介する番組があった。その中の一つに文字だけが登場する作品があった。白い背景の画面の中を「文字」が役者のように動き回って演技をする。例えば、「人」という文字がてくてく歩いていくと、その後ろを「犬」という文字が飛び跳ねながら付いていく。細長く伸びた「電柱」という文字のてっぺんでは小さな「光」という文字達が踊っている。「電車」という文字ががたがた揺れながら、遠くの(画面の上の)方を横切っていく。不思議なことに、白い画面の上で複数の「文字」が踊っているだけの映像が、夕暮れの犬の散歩の風景に見えてしまう。遠近感さえある。

我々は現実を認識する際、それと意識せずに言葉の助けを借りている。ソシュールが指摘したように、言葉は単に現実につけられた名前でも、単に現実や心の中を他者に伝達する手段でもなく、我々が認識する現実そのものである。もちろん言葉を用いずに周囲の光景をただぼんやりと眺めることもある。しかしそのようなときには、目の前の光景が何であったか、また何が起きていたのかを覚えていないはずだ。フッサールは自身が影響を受けたブレンターノの言葉を引いて「意識は常に対象に向かっていてそれと一致している」という「志向性」を説いた。目の前の事象を「意識」して捉えるとき、我々は心の中で言葉の持つ音のない音を響かせている。「机」という言葉が心の中で視覚イメージを呼び起こすように、実際の机の視覚情報は心の中に「つくえ」という音を響かせ、さらに同時に脳に組み込まれた「つくえ」に関連ある視覚イメージをも呼び起こす。つまり、小説などを読んで擬似的な現実体験ができるのは、現実体験そのものが言葉の助けによって成立しているからだ。もしそのような認識過程を経なかったとしたら、教室に並んだ机や椅子はどのように見えるだろうか。机や椅子は実際の特徴としてはそれほど大きな違いはない。天板があり四本の足があってひょろっとしている。おそらく教室の床から生えた大小様々な木の根のように感じるに違いない。

この時心の中で「音」はどのような状態にあるのだろうか。自分の周囲を眺めるだけで言葉が脳の中に響くのであれば、例えそれが実像を持たない脳の機能の一部としての音であったとしても、瞬時に積み重なって飽和状態になってしまうはずだ。だがここで発想を逆転させ、むしろ音は我々の脳の中で恒常的に響き続けていると考える。それは日本語であれば5種類の母音と10種類の子音、合計15種類の音だ。本書前項にて、ジュウシマツが脳の中で待機状態にある音素群をランダムに選び取りながら歌うことについて述べた。我々の脳も同様に、言葉を構成する基本的な音素に反応するニューロン群をループ反応させ、待機状態にある。後は認識する対象を指し示す言葉の音素構成に従ってそれらのループ反応を連関させ、脳の他の機能に出力するだけである。待機状態にあるからこそ、瞬時にそれらの脳の機能につながることができる。

わずか十五種類の音素でも、その組み合わせで様々なイメージと劇的につながり合う。言葉は言わばデジタル情報のようなものだ。たとえば「いぬ」と「いす」は一つの音素の違いしかない。それらの言葉は同じ音素については、対応するニューロン群のループ反応を共有している。共有することによって、脳の中で響く音を単純化し、様々な言葉が脳内に並立すること、則ち複雑な現実を認識したり、複雑な思考をめぐらせることを逆説的に可能にしている。コンピューターが実際には0か1、オンかオフかの二進法の言葉で動いていることを考えれば、それほど奇異なことではあるまい。前項で、単語の文字の順番をでたらめにしても認識可能であるという例を挙げ、脳の中の音素が並立状態にある可能性を述べた。並立しているのであれば、脳の中で同一の振動数の音に反応するニューロン群が共有されていると考える方がむしろ自然であろう。

右に説明したような脳の中のシステムと似ている物がある。NASAのアポロ計画でサターンロケットに使われていたコアロープメモリーという名の記憶媒体だ。上の写真はウィキペディアのコアロープメモリーの項からお借りしてきたものである。記憶媒体といってもコンピューターのごく初期の段階の物だから、現代においてデジタルカメラなどで使われているSDカード等と比べれば、重く、大きく、スマートさにも欠ける。しかしその分、メモリの機能が感覚的にも理解できやすい。

コアとは穴の空いた磁石で、これが何十個、何百個も並んでいる。その穴にコードが何本も通されている。この通し方に工夫があって、1つのコードが全てのコアの穴を通過しているわけでなく、所々コアの外側を迂回するように配線されている。この迂回パターンがコード毎に異なっている。これに電流を通すと、コアの中を通過している部分が「1」、通過していない部分が「0」として出力され、コンピューターのメモリとして機能する。

このコアロープメモリの構造が、言葉に反応する脳内のニューロン群の機能を考える上でヒントとなる。任意の言語を身につけた人物の脳内には、その言語体系が基本構造として持っている音素に反応するニューロン群が、外からの聴覚刺激をエネルギー源として恒常的にループ反応している。それらの音素の一つひとつは、コアロープメモリのコアの一つひとつだ。脳内の「コア」には相互に配線があって、それがその言語体系の持つ言葉の数だけ存在する。ニューロンだけで1000億、それに一つひとつのニューロンのシナプスの数を掛けると天文学的な数字になると言われており、一つの言語体系を構成する言葉程度の配線はむしろ脳の構造の中ではシンプルなぐらいだろう。

ある言葉を聞くとき、言葉を構成する複数の音素すべてにつながった配線、すなわち神経回路がアクティブになる。そして、関連する脳の他の機能、例えば視覚情報等に瞬時にアクセスされる。初めて聞く言葉を認識する場合は、辞書的にその言葉を説明する語群全てをアクティブにして、一時しのぎするように他の脳の機能に連関させるが、それが度重なるに従ってその言葉を構成する「コア」を直接つなぐ神経回路ができあがる。いわば反復学習で短期記憶が長期記憶に変わるように。

先に述べたように、特定の音素に対してループ反応しながら恒常的な待機状態にあるニューロン群が並立する複数の言葉の「コア」として共有されることには根拠がある。全く同じ音に対する刺激であれば、例えそれが複数であったとしても脳の中で一つの刺激として処理するというのは、我々の脳がごく日常的に行っていることだからだ。例えばデジタル技術による音声等のデータの圧縮処理は、現実の音の全てを記録するわけではない。小さいシンバルの音などについては、他の大きな音と重なる部分については実際には記録を省略する。にもかかわらず我々は音楽の流れの中で確かにシンバルの音を聞いてしまう。これは脳の中の音が、他の様々な音と振動数が同じであれば共有可能であるということの実に単純な証拠となる。

つまり言葉はまさにソシュールの言う「音の差異の体系」そのものである。言語体系によって差はあれ、限られた数の音素がそれに反応するニューロン群のループ反応という形で脳内に並立しているという構造は変わらない。複数の言葉の音素の共通部分についてはその刺激に反応するニューロン群を共有することでその構造を単純化させ、その分多くの言葉の並立、すなわち複雑な思考を可能にしている。

余談ではあるが、ソシュールはある瞬間における言語の横の関係を研究対象とする共時態という観点を提示することで、本書と同様、意識の正体を追究していたように思えてならない。共時態という概念自体が、現在という幅のない瞬間における思考の成立という謎を含んでいる。さらにソシュールは晩年アナグラムの研究をしていたと聞く。アナグラムとは、一つの言葉なり文章なりに使われている文字を組み替えることで、別の意味を持つ言葉や文章が生まれてくることを言う。ソシュールは現在という一瞬において思考、すなわち複数の言葉が我々の脳内で並立している様子を探ろうとしていたのではないかと思われるが、想像の域を出ない話ではある。

脳が周囲の現実から言葉を瞬時に読み取り、また我々が言葉を使って様々な思考を脳の中でめぐらすためには、言葉の基本的な音素がすべて脳の中でニューロン群のループ反応という形で待機状態にあることが不可欠である。またこれは現在という幅のない時間の中で我々が思考するために必要な機能でもある。しかし、そのような待機状態はどのような刺激入力から生まれるのかという問題が残る。それについては以下のような例がわかりやすい。

宇宙飛行士は刺激のない宇宙空間を擬似的に体験するために、光と音の一切を遮断した部屋に閉じこもる訓練をする。そのような状況で精神の安定を長時間保つのは大変らしい。時間の感覚が狂い、ほんの短い時間でも、何時間何十時間も経過したような錯覚を起こす。この事実は、我々の脳が外からの刺激を必要としているということを示している。本書の枠組みを使えば、我々の脳は外部の様々な雑音を取り込み、それらの刺激に対して常にある程度のニューロン群が反応した状態にあると言える。言葉を構成する音素につながるニューロン群は、外部からの音の刺激によって恒常的にループ反応を保っている。

本項冒頭部分で、我々の言語能力は我々が猿から進化する際、元から猿に備わっていた能力を流用する形で獲得されたのではないかと述べた。憶測に過ぎない話ではあるが、樹間を飛び回っていた猿たちの空気の流れを読む空間把握能力がその基となった機能だった可能性がある。

池谷裕二さんの『脳には妙なクセがある』という本に空間把握能力についての記述がある。角度の異なる視点から捉えられた2つの立体図形をモニター上に映し出す。頭の中でそれを回転させて、同じ図形であるかどうかを判断させる空間把握能力のテストというものがある。音楽的な能力に秀でた人物は、そういった空間把握能力も優れているらしい。それについて池谷裕二さんは次のように語っている。

「不思議です。音程感覚と空間把握能力に一体どんな関係があるというのでしょう。現時点では謎としか言いようがないのですが、ロンドン大学のバタワース博士らは『もともと音階は空間として表現されるもの』と指摘しています。(中略)もしかしたら、メロディーの音程構造は立体図形と同じ脳回路で処理されているのかもしれません。」(一八二頁)

前項で説明したように、多くの鳥類やその他の動物が言葉を発声することができるのに対して、種としてヒトに近いはずの猿は言葉を発することができない。言葉を操るための脳の機能が、ヒトという種に突然湧いて出るように発生したとは考えにくい。二足歩行することで自由になった手を使って、我々が様々な物を創り出す能力を手に入れたように、言語能力の前段階としての機能があったはずだ。聴覚イメージである言葉が視覚イメージと結びついて、現実認識の能力と情報伝達能力とをヒトに獲得させたのが疑いようのない事実だとしても、一体それらが結びつくきっかけは何だったのか。視覚が視覚、聴覚が聴覚、それぞれが脳内でニューロン群のループ反応によって脳の外の現実から独立した自律反応を起こすというのならわかるが、明らかに異なる機能同士がつながり合うにはそれなりのきっかけがあったはずだ。

それで『脳には妙なクセがある』の引用部分から次のように考えた。猿は樹上で生活し、木から木へと飛び回っているうちに、風の音を聞き、木々のきしみや木の葉のざわめきを聴いて、それらの形状、それらの状態を把握する能力を発達させた。視線を向けることなく周囲の状況を一瞬のうちに把握し、視線を向けることなく隣の木に手を伸ばして飛び移る。それが、視覚イメージと聴覚イメージを強く脳内で結びつけ、言語獲得のきっかけを創り出した。猿は脳の容量の拡大によって鳥以上の視覚機能を発達させた。それによって視覚と聴覚とのバランスの取れた「空間把握能力」を獲得できたのではないか。

我々の意識と言葉とは密接につながり合っている。言葉は周囲の現実を認識する際にも脳内に呼び出され、また言葉を想起する場合にも脳内にその言葉とつながり合った現実のかけらが呼び起こされる。それは同じ脳内現象の表と裏である。そのような意味で言葉は現実そのものとさえ言える。

言葉は現実の音から自然発生的に生まれた。人はそれらの音を自分の声帯を通して模写し、脳に反復的に学習させることができる。さらに他者にその音を聞かせることでそれを互いに強化し合うことさえできる。人は自分の周囲の様々な音の刺激をエネルギー源として、言葉を構成する音素に反応するニューロン群のループ反応という意識の動力を回す。我々の意識は音の海から生み出されている。それによって意識は、幅のないはずの現在という瞬間をはみ出して存在するかのような持続性と再現性とを手に入れている。

4 意識の実体(2)ー時間認識という自己意識ー

本章においては特に音、すなわち言葉に焦点を絞って論を展開してきた。この項では聴覚面と視覚面を総合的に捉えながら人の意識の流れを追っていく。

まず本書のここまでの展開を振り返ってみよう。枠組みの中心にあるのは、古代ギリシャの哲学者ゼノンが提示した「飛ぶ矢は止まっている」というパラドックスだ。現在という幅のない瞬間においてなぜ物体の動きや時間の流れを認識できるのかという謎は、なぜ我々の意識が瞬時に消え去っていく時間の中で持続可能なのかという問題と同義である。本書では、一瞬前の残像がこの瞬間の実像と脳内でステレオグラムのように合成された結果、流れる時間の認識が可能になり、人の意識が生み出されるのだという発想をベースに、意識に関わる様々な現象の説明を試みつつある。

例えばアナログ時計を見た瞬間に脳内で何が起きるかを考えてみよう。目を開いた瞬間に飛び込んできた視覚情報がニューロンクラスターを刺激して発火が始まる。クラスター一つは撮影された一枚の写真のようなものであり、徐々に消え入りながら0.2秒の間脳内にとどまり続ける。間をおかず複数のクラスターが次々に発火し、脳内に複数の視覚イメージを作り出し、重なり合う。重なり合ったイメージがステレオグラム的に合成されて、時計の針の動きと流れる時間とを我々に感じさせる。視覚イメージを創り出すニューロンクラスターは再発火によってループ反応し、我々が時計を見続ける限りにおいて持続し続ける。それらの視覚情報は同時に「とけい」という脳の中の音を呼び起こす。脳の中で恒常的に鳴り続ける音素を結びつけることで呼び出された「とけい」というコードが、さらにその言葉に関連づけられた秒針、長針、短針、文字盤などの意味情報やそれに結びつけられた視覚イメージを呼び起こす。我々は、そのようにして脳内に呼び出されたものと目の前の実際の光景とを二重写しにしながら、現実認識を行っている。

フロントガラスに直接映し出されるカーナビゲーションが実用化されたと聞くが、人の心もそのようなものではないか。言葉を仲立ちにして、外からの刺激を直接反映した視覚イメージと、心の中に呼び出されたイメージとがせめぎ合う。我々はあらかじめ言語的に編まれた世界の中に生きているとさえ言える。例えば日常暮らしている部屋は隅から隅まで脳内において言語的な関連づけが終わった状態にある。言ってみれば脳の中に部屋全体のCG(コンピューターグラフィック)データが作られているようなものだ。我々は現実の視覚及び聴覚情報によって脳の中のCGデータを肉付けしながら生きている。トイレに行こうと考えれば、実際に立ちあがる前からトイレに行くイメージがまるで物語のように心の中でナビゲーションされる。実際にトイレに向かう過程で、目からの視覚情報が心の中の物語を肉付けし現実化していく。猫でもトイレに行けるという事実はその反証となるだろうか。もちろん猫の脳内には言語的な物語は存在しない。だが逆に、人と猫とが同じ行動をしているからといって、それが脳内の同じ機能を使った結果とは言えないはずだ。我々はヒトという動物として言語を獲得する前から持っていた本能に属する機能でさえも言語化し、自らの意識のコントロール下に置いている。それによって現実を抽象化して捉え、状況の変化に対応する柔軟性を手に入れている。トイレに行くことをしつけられた猫も、引越などで環境が変わるとしばらくは安定した生活を送れないらしい。インターネットの記事などを参照しても、元の家で使っていたトイレの砂などを持っていくと良い等のアドバイスが書かれている。我々も慣れない土地、例えば温泉街の建て増しを重ねた旅館などに宿泊するとしばらくまごつく。しかし非常口などを確認して、心の中にその旅館についての言語的な物語を作り終えると、それをナビゲーション代わりに普段と変わらない行動ができる。もちろんここで「言語的な物語」とは、小説のように言葉だけで編まれたものではなく、様々な視覚イメージと有機的につながり合った状態を意味する。まるで古代ギリシャの哲人プラトンの言うイデアのように、我々は心の中の擬似的な現実を参照しながら生きている。

我々が常に心の中の擬似的な現実を参照しながら生活していると考えるとわかりやすくなる例が他にもある。それは本書のプロローグで述べた、時間の流れが速くなったり遅くなったりするように感じられる体験だ。子供の頃、没頭して一冊の本に読みふけり、ふと顔を上げるといつの間にか時計の針が大きく動いているような体験。本書の枠組みでその心理も説明可能となる。

我々は恒常的に外からの刺激を受け、それによって時間の流れを感じながら生きている。言葉によって呼び起こされる脳の中の擬似的な現実は、通常は副次的なものに過ぎない。しかし、何かに夢中になったり、自分の記憶をたどりながら深く思索にふけっているような時、外的現実を認識する際に発火するはずのニューロン群が、擬似的な現実を脳内に構成する際のリソースとして大きく奪われる。つまり本に夢中になっている時は、「現実」のウエートが脳の外と内とで逆転してしまっている。外からの刺激ではなく、言語が引き起こした脳の中の擬似的な現実によって時間認識が成立している。特定の音素に反応するニューロン群の恒常的なループ反応により、言語は脳内に時を超えてとどまり続ける。したがって言語による擬似的な現実は、言語同様同じイメージを長く持続することができる。つまり脳の中では時が緩やかに流れる。本を読む子供は、まさに現実世界から離れ、本の中の世界、本の中を緩やかに流れる時間を体験しつつある。そして、外からの刺激による時間認識に戻る際、外の世界の時の流れの速さに驚くのだ。

時間認識と自己意識とは表裏一つの存在である。本書においてこれまで語ってきた、幅のないはずの現在という瞬間において時間認識や思考そのものが成立するためには擬似的な時間幅が不可欠だという論自体もその根拠の一つではあるが、ここではさらに違った観点から説明を試みる。

先に、目を開けた瞬間に外からの視覚情報がそれに反応するニューロン群を発火させる様を述べた。その発火が、同じタイプの活動電位を生み出すニューロンクラスターひとつ分であることの根拠については、第2章第3項で説明済みである。この時、自己意識はクラスターひとつ分では成立し得ない。なぜなら、もしクラスターひとつ分の発火で意識が成立するのなら、我々は目を開いた直後にほんの一瞬目の前の光景がストップモーションに見えているはずだ。さて実際に目の前にあるパソコンなり机なりで実験してみよう。まず目を閉じる。目を開けていた時の残像が完全に消える0.2秒以上の時間が経過した後ぱっと目を開ける。それを繰り返す。一瞬でもストップモーションに見えることはない。気のせいか目を開けた瞬間目の前のパソコンがくっきりとした像を回復するまでにはタイムラグがあるようにも思う。もちろんこのような実験は主観に過ぎず、何の根拠にもなり得ない。単に目を開けた瞬間から目の前のパソコンに目のレンズの焦点が合うまでの時間であると別解を示すこともできる。

だが、我々の認識がコンマ数秒遅れで成立しているとする説が存在する。ベンジャミン・リベットは『マインド・タイム 脳と意識の時間』(下條信輔訳・岩波書店)において次のように述べている。

「テーブルの上を指で叩くと、この事象が『リアルタイム』に起こっているものとして経験されます。すなわち、指がテーブルに触れるのと同時に、あなたは主観的に接触を感じます、しかし実験に基づく証拠が、私たちの直感や感情に相反する驚くべき発見を強力に裏づけています。すなわち、事象へのアウェアネス(引用者注・気づき)を引き出すためには、脳には適切な活性化が最大で約〇・五秒間という比較的長い時間続くことが必要なのです!」(三九頁)

この論は科学雑誌ニュートン2012年5月号においても紹介されている。ベンジャミン・リベットは『マインド・タイム』においてこれを裏づける実験をいくつか紹介しているが、本書においてはそれらの詳細な説明はしない。要点だけを述べれば、脳に対して電気的な刺激が〇・五秒以上続いたとき初めて被験者は刺激を受けているという意識を持つ。さらにはその瞬間に単に刺激を認識するにとどまらず、時間を遡るようにコンマ数秒前から刺激を受けているという意識を持つという。また例えば、スポーツなどでコンマ数秒以下の短い時間で反応することを求められる場合は、脳の無意識の作用がそれを補っているというのだ。

本書の枠組みを使えば、この矛盾も簡単に説明できる。人の意識は一瞬前の過去とこの瞬間の今をステレオグラム的に融合して初めて成立する。外部からの視覚と聴覚の直接的な刺激が脳内で複数のニューロンクラスターの発火状態を作り出し、それが重なり合って初めて時の流れとそれに寄り添った自己意識が生まれる。だが脳内でのステレオグラム合成、すなわち意識の発生までに受けた感覚刺激は過去に消えてしまったわけではない。現在という瞬間においても脳内に把持され、脳内におけるステレオグラム合成の材料の一つとして、今この瞬間の時の流れの構成要素となる。だから意識が発生した瞬間に、それより前の出来事についても認識しているという矛盾が成立する。

この理屈は目を閉じて外部からの刺激を遮断した状態から突然目を開くようなケースを説明するものであって、既にニューロン群のループ反応が生起し、一定の認識が持続した状態には当てはまらない。例えばピッチャーによって投げられたボールやその周囲の視覚情報は突然バッターの眼前に現れるわけではないから、既に把持された過去の残像が創り出す時間認識の流れの中にある。「無意識」などの存在を借りなくてもバッターはボールをリアルタイムで認識することができるはずだ。したがってベンジャミン・リベットの理屈はその点においては納得しかねる。

先にブラインドサイトという例を紹介した。視覚を失っているはずの人物が自分では自覚できないのに前方の障害物などを避けて歩くという話だ。人の意識は自覚できる部分と自覚できない部分とが複合して成立している。そして自覚できる部分の多くが複数のニューロン群のループ反応と、そのステレオグラム合成によって成立している。『マインド・タイム』で説明されているアウェアネスのコンマ数秒の遅延はその仕組みの存在証明の一つといえる。

複数のニューロンクラスターの生み出す異なるレベルの活動電位が、ステレオグラム合成された瞬間に意識が発生する。この理屈で説明可能になるものの一つにサブリミナル効果がある。サブリミナル効果というのは、例えば映画のフィルムに一コマだけ清涼飲料水の宣伝を入れておく。一秒に24コマ映し出される映画の、一コマ分の映写時間は0.04秒だ。そのフィルムを観た人はそれを見たということに全く気づかない。それにもかかわらず映画が観終わった後、自然に喉の乾きを感じてジュースが飲みたくなる。これは仮説などではなく、実際に行われていた実効ある「効果」らしい。購買者が自分の意志と関わりなく商品を買わされてしまうため、そのフィルムを観る人の自由な選択の権利を奪うということで問題になり、下火になっていったそうだ。

初めてその話を聞いたときには、全く納得できなかった覚えがある。フロイト的な無意識の効果を否定するわけではないが、少なくとも特定の情報が無意識領域に影響を与えるには、いったんはそこにそのような情報があると意識する必要があるのではないかと考えたのだ。意識を通過せずに直接無意識領域に影響を与えるなどといったことは、超能力のテレポートの実在を認めるようなもので、魔術としか思えなかった。だが、本書の枠組みを使えばこれも簡単に説明可能になる。

人が目の前の現実を現実として認識できるのは、脳内のニューロン群のループ反応が起きた瞬間からだ。すなわち時間意識と自己意識とは全く同じ脳内現象であると語ってきた。サブリミナル効果はたったのフィルムのコマ一つ分であるため、複数のニューロンクラスターを発火させることができない。したがって複数のクラスターを必要とする脳内におけるステレオグラム合成が発生しない。つまり時間意識が生まれない。しかし、クラスター一つ分の発火でも、過去の残像の一つとして脳内に0.2秒の間とどまり、脳内の他の機能、例えばブラインドサイト的な自覚を伴わない視覚イメージを活性化させてしまう。だから、見たとは意識できないのに、脳内ではそれを見たのと変わらない反応が起きる。サブリミナル効果とは、時間意識としてステレオグラム合成されなかったわずか一コマ分の過去の残像が、脳の中でさまよった結果生まれたものなのだ。

本章においては、古代ギリシャの哲学者ゼノンが提示した幅の無い時間の中で成立する動きという逆説を我々自身の思考に拡張し、それを可能にする脳内の仕組みについて説明してきた。

デカルト劇場という考え方がある。人の意識は、脳の機能を用いて外の現実をまるで劇場のスクリーンを眺めるように観察している小さな観客のようなものだ。だから、どのように脳の機能を個別に分析してみても、意識の実体を明らかにすることはできない。また実際に、脳のどこを探しても意識を生み出す部位は発見できない、という考え方だ。本章でここまで語ってきた仮説は、この心身二元論的な意識構造の謎に一つの答えを提示している。音の刺激に反応するニューロン群のループ反応が、外部からの音の刺激を利用することで水車が回るように持続している。言葉を構成する音素の恒常的な待機状態が、瞬時に脳内に言葉を構成し、周囲の現実を言語的に編み上げ、さらにその認識を持続させる。音に反応するニューロン群のループ反応は、視覚的な刺激に反応するニューロン群のループ反応に並立し寄り添っている。視覚面でも聴覚面でも、0.2秒分の情報が幅のない現在という瞬間に凝縮されている。さらに言語は、音素のループ反応による恒常的持続によって、0.2秒の時間幅をも超える。そのことが、まるで幅のない瞬間という時を超えて意識が存在しているかのような感覚を我々に与えている。時間という川の流れの中にあって、意識自らも流されながら、まるで川岸から川の流れを眺めているかのような感覚を我々に与えている。言語が意識の実体であることには必然性があるのだ。

これまで語ってきたように、時間の流れは人の認識という観点では〇秒の時間の中でも成立する。だがそれによってゼノンの逆説が破られたわけではない。物理的時間、数学的時間、つまり我々の認識を介さない本物の現実を対象とした時、果たして「飛ぶ矢は実は止まっている」というゼノンの逆説の謎を解くことができるのか。それについては次章のテーマとなる。

第4章 時間の本質

1 物理的な時間(1) ー観測者のいない現実ー

「飛んでいる矢」は瞬間においては止まっている。つまり速度ゼロである。速度ゼロをいくら積み重ねてもゼロだから、時間の流れが瞬間を積み重ねたものなら、飛ぶ矢は実は止まっている。2500年に渡って本質的な意味では解かれていないこのゼノンのパラドックスは、人の認識という点では説明可能である。では物理的な時間においてはどうか。それが本項のテーマである。

ここで物理的な時間とはどのように定義されるべき観点なのか。もちろん本書においても「物理」という言葉を本来的一般的な意味から離れて使うつもりはない。しかし、プロローグで述べたように、時間に関わる言説を概観するのが本書の目的ではない。既存の物理法則を参照しながらも、本書が対象とすべき観点を切り口として、「物理的時間」を論じていく。本書においてはここまで、人の認識する時間に焦点を絞って論じてきた。この章では逆に、人の認識を完全に排除した状況で成立する時間について考察していく。これを「物理的時間」の定義とする。

誰にも認識されない現実とは、一体どのようなものなのだろう。誰もいない荒涼とした砂漠に、ただ風が吹き砂が音を立てる。そんな光景を思い浮かべるかも知れない。しかし本書でこれまで語ってきたことを前提とすれば、動いているという感覚も我々が脳の中で作り上げたものだ。今この瞬間の視覚情報と、ほんの一瞬前の脳内残像を、脳内でステレオグラム合成した結果創り出した幻のようなものだ。砂漠に吹く風や、舞い上がる砂ぼこりは、当然のことながら我々がいなくてもそこに存在している。しかし、テレビのドキュメンタリー番組などで見ることができるあの砂漠のイメージは、我々の脳の中にしか存在しない。

哲学者の野矢茂樹さんが著書『哲学の謎』(講談社現代新書)で次のように述べている。

「地球上からいっさいの生物が絶滅したとするね。

――いきなり、なにさ。

そのとき、それでも夕焼けはなお赤いだろうか。」(十二頁)

「色は対象そのものの性質ではなく、むしろ、対象とそれを見るものとの合作とでも言うべきではないか。それゆえ、見るものがいなくなったならば、物は色を失う。世界は本来無色なのであり、色とは自分の視野に現れる性質にほかならない。そう思わないか?」(十三頁)

夕焼けの赤い色は、人の認識の結果としてでしか存在しない。だとしても、人の網膜に赤く感じさせる物理現象は確かに存在する。同様に、物体は我々が存在しなくても確かに動いている。動いているからこそ脳内の残像とこの瞬間の視覚情報とにずれが生まれ、我々はそれを「動いている」と認識することができる。しかし、人の認識を介さない動きを記述しようとすると、とたんにそれが容易でないことに気づく。第一章で行った思考実験と同じ問題が再浮上してくる。現在という物理的な一瞬は、当然のことながら0.0000000001秒も幅を持たない。人の認識の限界を超えたわずかな時間の中でも、物理的にはそれ相当の「動き」を持っているはずだ。しかし現在という物理的な瞬間は、0秒であって全く幅を持たない。0秒の時間の中でなぜ「動き」が存在できるのか。人の脳の中では擬似的な時間幅によって存在可能な「動き」も、物理空間の中ではごまかしようがない。2500年前にゼノンが我々に投げかけた謎はまだ何の解決にも至っていない。

先に「物理的時間」を、人の認識を完全に排除した状況で成立する時間と定義づけた。まだ排除しきれていない要素が残っているのではないかと疑ってみる。再び、砂漠のイメージに戻ってみよう。観測者の存在しない現実としてイメージした、何もない大地に吹き続ける風と舞い上がる砂ぼこり。しかし、それを見ているのは誰なのだろう。そのようなイメージを持つとき、我々は無意識のうちに特定の視点を設定してその光景を観察している。誰もいるはずのない砂漠に、それを見ている「誰か」の架空の視点を設定している。考えてみれば、我々が認識する現実のイメージは、それがどんなものであれ必ずある視点からのものだ。我々一人ひとりが見ている世界については言うまでもなく、写真はカメラからの視点であり、現実から自由なはずの漫画でさえもある一定の視点を想定して書かれている。つまり、我々の認識を排除するということは、単に時の流れを認識する主体が消失するにとどまらず、世界のどこにも現実世界を観察するための視点が存在しないということになってしまう。

キュビズムと呼ばれる絵画の手法がある。ピカソの作品群で広く知られた手法だ。視点を一つに限定することなく、一つの作品の中に複数の視点を書き込む。一人の人物の顔が左からの視点、右からの視点、多数の視点を合成したものとして描かれ、我々が日常認識する顔とは似ても似つかぬものが描かれている。だがキュビズムすら多数の視点を合成した結果の表現であって、視点が消失しているわけではない。果たして視点を設定せずに現実を記述することなど可能なのか。

視点が存在しないということは言い換えると、特定の角度からの視点を持たないということだ。それはありとあらゆる場所に視点があるということに他ならない。この無限の視点によって捉えられた現実がイメージ可能かどうかについては問題にしない。なぜならここで対象となっているのは人の認識を介さない物理的な現実なのだから。

ありとあらゆる場所に視点が存在しているということの意味を考えるためには、ガリレオ・ガリレイの相対性原理について復習しておく必要がある。相対性原理と聞くとアインシュタインのそれを連想し、難解なのではないかと思う人も多いだろう。ガリレオ・ガリレイの相対性原理は我々の日常的な感覚で簡単に理解できるものだ。例えば、我々が時速80キロで走る列車に乗っているとする。並列した別の線路を同じ方向に同じスピードで走っている列車が横に並ぶと、速度の相対差は無くなって、隣の列車に乗っている人の表情まで見えることがある。線路と線路の間が縮まって隣の列車との距離が近くなると、それまで窓の外で後方に向かって流れ去っていた風景が隣の列車に遮られて見えなくなり、止まっているとまでは感じなくても一体どのくらいの速度で走っているのかは分からなくなる。また、線路の脇道を時速50キロで走っている車から同じ方向に80キロで走っている列車を見ると、列車は時速30キロで車を追い抜いていくように見える。つまり速度は常にある視点との相対的な関係によって決まるのであって、絶対的なものではないということだ。時速80キロで走っている列車自体は時速80キロという絶対的な速度を持っているかといえばそうではない。それはあくまでも我々が生活している地球の表面との相対的な関係としての時速80キロであって、地球が自転し、さらに太陽の周りを公転し、太陽系全体も銀河と一緒に宇宙を猛スピードで移動していることを考えれば、我々が認識するスピードとは我々からそのように見えるものでしかないということが分かるはずだ。ガリレオ・ガリレイは有名な地動説において、地球が動いているにも関わらずその上にいる我々には止まっているように感じられる理由を説明するためにこのような論理を用いたらしい。

もう一点、宇宙には絶対的な基準となる慣性系は存在しないという理屈も知っておこう。慣性の法則については、ウィキペディアの「運動の第一法則」の項に、「すべての物体は、外部から力を加えられない限り、静止している物体は静止状態を続け、運動している物体は等速直線運動を続ける」とあるのがわかりやすい。宇宙に絶対的な基準となる慣性系は存在しないと説いたのはアインシュタインだ。彼は有名なマイケルソンの光速度不変の実験結果から、宇宙のどのような場所においても同じ物理法則が成り立つはずだと考えた。つまり宇宙の全ての場所は同質であるというのだ。だがその前提は、我々が生きているこの現実世界に対して様々な非日常的解釈をもたらす。例えば、絶対的な慣性系が存在しない以上、観測者の目の前の物体の動きが、静止している観測者から見た動きであるか、動いている観測者から静止している物体を見たものか、そのどちらかに決めつけることは出来ない。静止系と思われる物体も、それと同じ系に属する視点から速度ゼロと観測できるというだけのことだ。時速80キロで慣性運動していると思われる物体も、観測する視点の相対速度が時速80キロというだけのことだ。つまり我々が観測できる全ての物体の速度は、物体と我々との相対的な関係に過ぎない。たとえアインシュタインの理屈が間違っていて、宇宙に絶対的な基準が存在するとしても、それが発見されない限りは、目の前の物体が実際には、宇宙のどの方角にどのような速度で動いているかを知るすべはない。

さて、これで下ごしらえは終わった。我々という観測者が存在しない純粋な物理的現実の話に戻ろう。観測者がいないということは観測のための特定の視点が存在しないということだ。それは逆に、ありとあらゆる場所に視点を設けること、すなわち無限の視点によって現実を観測することに他ならないと先に述べた。この時、相対的な位置関係を記述できるような観測者を想定しない以上、視点の一つひとつは現実世界の全ての慣性系に寄り添っている。その視点が観測中の慣性系を離れた瞬間に、観測する対象と観測する視点との間に相対的な位置関係が生まれるからだ。そうなると特定の視点が復活してしまい、人の認識の全てを排除した純粋な物理的現実を記述するという本項の目的にそぐわなくなる。だから全ての視点は全ての慣性系にぴったりと寄り添っていなければならない。先に述べた理屈から、特定の系に寄り添った視点からは、その系の速度はゼロとして観測される。つまり、無限の視点を用いて記述される物理的現実の全ては静止している。全てが静止している以上、本質的な意味では「動き」は存在せず、「動き」によって生まれる時間も存在しない。

この結論は奇妙なものに違いない。自分の周囲の現実を眺めてみる。目の前でひらひらと揺れる指、テレビの中で躍動する様々な映像、それら全てが我々の観測なしには静止しているなどとは誰も信じまい。だから、具体例を用いて「動き」についてもう少し慎重に記述してみる。

ボールを投げることを考えてみよう。テニスボールがいい。ボールは手から離れて遠くへ飛んでいく。ボールは明らかに動いている。これについて、実はボールは止まっていて、投げた本人が全力で後退しているのだ、などという人はおるまい。

さて今度は、投げる人に宇宙服を着せて、そのまま宇宙空間に舞台を移してみよう。上下左右に惑星の見えない漆黒の闇の中がいい。ボールを投げると、ボールは地表と同様に遠くへ飛んでいく。例え舞台が宇宙空間でも、動いているのは投げた方だなんて言う人はいないだろう。しかし、宇宙空間は足場がないので、投げた反動で投げた人はくるくる回り始めるかも知れない。そんなシーンを宇宙中継で見たことがあるはずだ。

この反動を原理として宇宙空間を進むのが宇宙船だ。宇宙船はロケットノズルから爆発物を噴射しながら前進する。言ってみれば、テニスボールを後ろに向かって何個も何個も投げるようなものだ。この辺から次第に動くのは何なのか曖昧になってくる。宇宙船はその場にとどまったまま、ひたすら噴射物を遠くに投げ続けている?いやいや誰でも宇宙船の方が動いていると考えるだろう。噴射物は動いていると言うより投げ捨てられているといったイメージが似合う。

さて、宇宙空間でテニスボールを投げる人の方に話を戻そう。今度はテニスボールをだんだん大きくしていく。サッカーボール大でも、動くのは人ではなくボールの方だろう。一気に話を大きくして、小惑星はどうか。それでも何とか努力すれば投げられそうだ。しかし小惑星を投げた本人も、小惑星が動いているのか、自分が跳ね返されて飛んでいっているのか自信が無くなっているはずだ。さらに大きくして月はどうか?ただし話をシンプルにするために重力の存在は無視してほしい。月を頭の上に持ってきて、投げる動作をすることぐらいは出来るだろうが、それによって実際に宇宙空間を動いていくのは、投げた本人だろう。しかし、ひょっとしたら投げた本人は、月を動かしたと思っているかも知れない。

ここまで読んで分かるだろうが、動いているものと動かしているものとの違いを決定づけるのは、その両者を観測している人間の主観でしかない。さらにここで、宇宙に絶対的な慣性系は存在しない、というアインシュタインの原則が大きな意味を持ち始める。それは慣性運動をしている限りにおいて、その物体が地球上から見て静止していようが、光速の10%で移動していようが、本質的な違いはないということだ。宇宙に基準となる座標や、基準となる速度がないというのだから。宇宙の全ての場所、全ての慣性状態で、同じ物理法則が成り立つというのだから。

月を投げる直前、頭の上に持ってきた月に手を添えたところまでは、月と月を投げる人は同じ慣性系上にある。月を投げた瞬間、加速による作用反作用が起こって、月と月を投げた人はそれぞれ反対の方向に動き始める。元の慣性系を基準にすれば、月はほとんど動くことなく、月を投げた人が自らの後方にはね飛ばされていることになる。しかし次の瞬間に、月と月を投げた人は投げる際の加速状態を抜け出し、それぞれ異なる慣性系に落ち着く。それはここまで語ってきたように、無限の視点を基準にしたときそれぞれ別の静止系に落ち着いたとも言える。だから「月を投げる」という行為は、「月を投げる」、または「月にはね返される」のどちらかに決めつけることは出来ない。それらはそれぞれ別の静止系に分裂しただけだ。

「動き」は視点をどこに置くかによって決まる。全ての「動き」はそれに寄り添った視点からは、静止している。「動き」は動いている物体自体の本質ではない。一定の視点からそれを観察している者の認識の結果に過ぎない。我々の日常生活、例えばなめらかにキーボードを打つ指の動きも、慣性と加速の複雑な連なりに過ぎない。指の一つひとつ、さらには我々の体を構成する原子の一つひとつに視点を寄り添わせるならば、それらは静止している。

だが、本項の冒頭部分で述べたように、我々観測者がいなくても、我々と関係なく風は吹き、砂ぼこりは舞い上がる。「動き」が物理的現実を構成する物体それぞれの属性でないとしたら、確かに存在するはずの「変化」をどのように記述すればいいのだろうか。そもそもこれほどまでの物質面における文明社会の繁栄を作り上げてきた物理や数学は、「動き」や「変化」を正確に記述できていたはずだ。それなのになぜゼノンのパラドックスのような論理上の裂け目が2500年もの間生き残っているのか。それらについては次項以降の記述内容となる。

2 物理的な時間(2)ーデカルトの蠅は止まっているー

「動き」は現実を構成する物体それぞれの属性ではない。だとすれば、確実に存在するはずの「変化」をどのように捉えればよいのか。

漫画家萩尾望都さんの作品に『スター・レッド』というSFがある。主人公「星(セイ)」は超能力者である。機能していない視力の代わりに透視能力を使って周囲の現実を捉えている。以下は彼女の認識のあり方についての科学者達の会話だ。

「シュールな絵のようだな」

「キュービズムじゃありません?」

「それにしてもこの見方は…なみじゃないね。第一に視点が固定されていない。第二にこの構図には消失点がない。第三に多数のベクトルでものを捉えている。」

「つまり正常な物のとらえ方とはまず視点を固定する。するとおのずと消失点が生まれる。さらに可視光線内の光でもって示される色を見る。赤外線やら紫外線やらは可視範囲に入ってないだろ。赤外線フィルターをつけて写した写真はちがう色調で見える。スペクトルをとらえて物の質を知ることもできる。」

「かんたんに言えば星は…ありとあらゆる波長でものを見る力がある。かなり遠くても大差はないのだろう。これは一瞬の構図だが、ガード無しの人間を見るとしたらその正面、側面、背面上から、下から、さらに体内、臓ふ、骨の一つ一つをあらゆる角度から、解剖しているようなもんだね。目で。いやさらに血液の中の赤血球や白血球、ひょっとしたら細胞、さらに分子、原子までとらえることが…」

これはもちろんフィクションだ。しかし、人の認識を介さない純粋な物理的現実について示唆を与えてくれている。誰もいない砂漠に吹く風と舞い上がる砂。先に述べたようにこれらのイメージも、誰もいないはずの砂漠のどこかに設けられた架空の視点からのものである。特定の視点を用いないということは、無限の視点によって現実を認識するということに他ならない。それは『スター・レッド』の主人公「星」が見ているキュービズムにも似た世界なのかもしれない。少なくとも我々が日常感じ取っている目の前の「現実」とは全く異なるものであろう。無限の視点を用いた物理的現実をいかに記述するか。

別冊日経サイエンス『時間とは何か?』に、様々な時間論が掲載されている。それらの記事の一つに、英国の物理学者であるジュリアン・バーバーの論が紹介されている。一九六〇年代に、アインシュタインの重力方程式を書き直すことでホイーラー・デウィット方程式が生まれた。その式は、現実世界を記述するのに時間という変数を必要としない。

「これまでの結論を字義通りに解釈すれば、時間というものは実在しない。」(三〇頁)

ジュリアン・バーバーはホイーラー・デウィット方程式をもとにして、矛盾していると言われている相対性理論と量子力学とを時間のない形で書き直し、統合しようとしている。彼は時間のない世界を記述する観点として物体相互の関係に着目した。古くはライプニッツに始まるこの学説を関係説という。

「彼らがそれは可能だと考えているのは、一般相対性理論は共通の世界時を持たないにもかかわらず、『変化』を記述することができるためだ。その本質は、物理系を世界時という1つの抽象概念にではなく、他の物理系と直接に関連づけることで、変化を表す点にある。」(三〇頁)

「物理系相互の関係」については、本書の内容にも共通点がある。本書の出発点であるゼノンのパラドックスを手掛かりにして系相互の関係を考察していく。

第一章において脳内における残像の存在を証拠づけるために滝の例を挙げた。流れ落ちる水に視点を置けば背景の岩場がかすれ、背景に視点を移せば流れ落ちる水がかすれる。これまで述べてきた文脈で表現し直すなら、滝や岩場のかすれは過ぎ去ったはずの過去と今この瞬間の現在とが我々の目の前で二重写しになっているようなものだ。逆に、視線を同調させた対象は明確な輪郭を持つ。それは、前項で説明したガリレオ・ガリレイの相対性原理の観点からは、静止状態にあるとさえ言える。もちろん水のかたまりと一緒に滝の上から飛び降りるわけにはいかないので、完全な意味では視点を対象に寄り添わせることできない。だから、単に視線を同調させるだけでは静止していると言っても擬似的なものでしかない。

これと同じことが「飛ぶ矢のパラドックス」についても言える。剣豪宮本武蔵のごとき動体視力で飛ぶ矢に視線を同調させれば、飛ぶ矢は明確な輪郭を獲得して擬似的な静止状態になる。しかし相対的に周囲の風景が飛ぶように流れ始める。飛ぶ矢の背景の風景に視線を移すと、飛ぶ矢は再び動き始める。視線を寄り添わせた対象は観測者にとって静止するが、代わりにそれまで静止していた全てが動き始める。それがいたちごっこのように続くだけで、いつまで経っても「動き」を止めることはできない。

だがここまでの記述で分かるように、この止むことのない「動き」は観測者にとってのものである。前項で、観測者のいない純粋な物理的現実を記述するためには特定の視点を持たない無限の視点を想定せざるを得ないと述べた。また、無限の視点の一つひとつは全ての慣性系に寄り添っていると述べた。ここで「飛ぶ矢」という慣性系に寄り添っている一つの視点を想像してみよう。飛ぶ矢にしがみついてる一つの視点にとって、飛ぶ矢は静止している。その視点から見たとき周囲の風景は飛ぶように流れ過ぎている。しかしこの擬人的な「視点」は、観測者がいないはずの純粋な物理空間に紛れ込んでしまった新たな観測者だ。前項で述べたように無限の視点の一つひとつはそれぞれが寄り添った慣性系から離れることはできない。離れた瞬間に相対的な関係が生まれ、その視点は観測者としての立場に変わるからだ。同様にそれらの視点は、寄り添った慣性系から他の慣性系を観測することはできない。つまり、ある慣性系とある慣性系とを同時に記述することができるのは、一定の視点から事物の関係を捉えることのできる観測者だけだ。

「飛ぶ矢のパラドックス」には二つの慣性系が同時に記述されている。一つは「飛ぶ矢」でありもう一つは「飛ぶ矢の背景」だ。そもそも同時に記述されている以上、それは固定された特定の視点からの観測の結果によるものである。これを人の認識という点に限定できるのであれば、第二章で説明してきた時間認識の理屈でゼロ時間内での「動き」が説明可能になる。ただしその場合、飛ぶ矢と背景はそのどちらかがかすれていなければならない。この二つを明確な輪郭を持つ静止系として記述するには、それぞれに寄り添う二つの異なる視点が必要である。それは言わば分身の術を使って一人の人物が同時に二つの異なる慣性系に視線を同調させるようなものだ。つまり「飛ぶ矢のパラドックス」は、二人の観測者の視点をまるで一人の観測者の視点であるかのように記述している。

だが、二つ以上の異なる慣性系(静止系)を同時に記述しておきながら、まるで一つの慣性系であるかのように扱っているものが他にもある。それはデカルトの蠅だ。本書第一章で説明したように、デカルトは部屋の中を飛び回る蠅を見つめながら、部屋の隅を基準として蠅の位置を記述するための座標という概念を発明した。先に述べたように、人の認識という点ではデカルトの蠅は残像を伴ってかすれている。それを脳内でステレオグラム合成することで、「動き」とそれに伴う時間認識が生まれている。人の認識する時間には残像の分だけ幅があるのだ。しかし座標という概念は、基準点を0とした時の蠅の位置を、数字というぶれもかすれもない存在によって記述している。

物体の位置をぶれもかすれもない概念によって記述することの意味について考えるために、デカルトの蠅を使って思考実験を行ってみる。

カメラを大地に固定して蠅を撮影する。カメラのシャッタースピードに応じて、写真上には蠅がぶれて写る。カメラの動きを蠅に同調させればぶれはなくなるが、当然その場合は背景がぶれ始めるので、本質的な意味でぶれを消し去ることはできない。シャッターの開放時間が長ければぶれは大きくなり、短ければぶれは小さくなる。シャッタースピードをどんどん速くしていくと、ぶれはほとんど目立たなくなるが、完全に消えることはない。ここでシャッタースピードを無限に速くして、開放時間をゼロにしてみる。無限に速いシャッタースピードが果たして開放時間ゼロと同等であるかどうかについては次項で考察するとして、瞬間という状態を創り出すためにそのように仮定する。それはシャッターを開かないということだから、当然写真は写らない。しかし、それが可能だと仮定して思考実験を続ける。ここで突然ぶれは消え去り、蠅と背景とはまるで両者にカメラの動きを同調させたかのように、鮮明な写真が撮影されることになる。座標という概念は、この「鮮明な写真」を全ての瞬間において撮り続けるようなものだ。これはつまり「飛ぶ矢のパラドックス」そのものである。

シャッターを開くことも人の脳によって認識することもできない「瞬間」という状態が例え実在するとしても、それを座標というぶれもかすれもない概念で記述することによって抜け落ちるものがでてくる。それを掬い取るために、ライプニッツやニュートンが、微分、すなわち軌跡に対する接線という形で「動き」を記述しているが、先に述べたようにそれは「動き」を本質的な意味で説明したことにはならない。またそのこと自体が座標という概念の不完全性を示しているとさえ言える。

数学的に示された座標の全ては、ぶれもかすれもない数字という概念によって記述されている。したがってある系と別の系との相対的関係を数学的に記述しようとする時、数学は二つの系にそれぞれ寄り添う視点を同時に使っている。だが、我々現実の観測者たる「人」は、一度に一つの視点しか持つことができない。そのことが様々なパラドックスとなって、時折、我々の目の前に現れる。その典型が「ゼノンのパラドックス」と言える。

ところで、なぜ質的に異なっているはずの座標ゼロと物体の軌跡上の任意の座標点とが、全く同質の数字という概念で表現できるのだろうか。それができるからこそ、人はこれほどまでの科学文明を築き上げてきたはずだ。以下に記すのは解釈としてその可能性の一つだ。

本書前項において、月を投げる話を書き、月と月を投げる人とは、投げた直後に等しく二つの慣性系(静止系)に分裂すると述べた。「投げる」という動作の結果として、月と月を投げた人とどちらが動いているかを決定するのは、それを観測する人の認識に過ぎない。この時観測者もまた一つの系である。観測対象となる系と観測者という系のどちらが動いているのかについても決めつけることはできない。「観測対象と観測者との関係が変化する」という記述が、「動き」に関する最も簡潔な表現だろう。つまり、部屋の中を飛び回る蠅という座標点と、座標ゼロとなる部屋の隅とは、その関係が変化しつつあるのであり、どちらが動いていると決めつけることはできない。蠅が部屋の隅から遠ざかるように見えるとき、蠅と部屋の隅とは同時に遠ざかり合っているのであり、蠅が部屋の隅に近づくように見えるときは、蠅と部屋の隅とは同時に近づき合っている。だから、任意の瞬間において、座標ゼロと物体の軌跡上の任意の座標点とを全く同質の数字という概念で表現するあり方は、見方によっては観察者のいない物理的な現実を正確に記述していると言える。簡潔に言えば、ぶれ幅が等しくなるはずなのだ。逆位相という意味で、同質のぶれ、かすれを、それぞれ逆位相という意味で同質の寄り添った視点で打ち消し、静止系と見なした結果の座標点である。問題は、同質の二つの系の関係を記述したものでありながら、片方の系を座標ゼロという一見絶対的な系であるかのような記述にしてしまっている点にある。ここにさらにもう一つ異なる慣性系の軌跡とその座標点を追加すると、座標ゼロは本来異なったぶれをもつ異質な系を1カ所に重ね合わせた状態ということになってしまう。

二つの系の関係を記述するまでがデカルト座標の限界だと考えるとわかりやすくなる例がある。それは二重振り子の動きだ。

ガリレオ・ガリレイがその晩年に、振り子が一定の間隔で正確に時を刻むことを発見し、振り子時計を考案した。それは彼の両目が失明した後の話であり、彼の執念をうかがわせるエピソードでもある。ガリレオ・ガリレイが心の中で創り出し、実際に時計として利用されたほどであるから、振り子一つまではその動きは数学的に完全に予測可能である。

二重振り子は、振り子の先にもうひとつの振り子を付けたものだ。ウィキペディアに「摩擦や空気抵抗がなければ、運動量が保存されるため永久に揺れ続ける」とあるように、本質的には単体の振り子と変わらない。問題は、その動きが数学的には全く予測不可能、つまりカオスを生み出す点にある。インターネットを検索すれば多くの映像データが参照できるが、どの作品も衝撃的である。まるで意志を持った生物であるかのように、振り子の先の振り子ががくがくと揺れながら時に回転しながら動き続ける。もちろん動きそのものがカオス(混沌)というわけではない。数式を使った予測を全く受け付けない点に二重振り子の問題の核がある。

本書でここまで書いてきた理屈から、この二重振り子は逆位相的に同質な二点に追加された三つ目の「動く」点の具体例といえる。次のように言えばわかりやすいかも知れない。単体の振り子の先端は、左右両端に来た時以外は動き続けている。その動きまでは予測可能だが、実際には動きつつあるその先端は、ぶれもかすれもしない数字で表されるような状態ではない。そこにもう一つの振り子をつなげると、元の振り子の先端の点が本来持っているぶれやかすれ、つまりデカルト座標からそぎ落とされてしまった要素が影響して、二つ目の振り子に数学的には予測不可能な動きを与えているのではないか。

この二重振り子の謎は、三体問題(多体問題)の謎と同義である。数学も物理も二つの物体の関係までは計算予測できても、三つ以上の物体の関係となるとカオスが発生し、予測不可能になるというのだ。つまり我々の社会を支えている科学は、事実としてわずか三つの物体の関係も記述できない。例えば、恒星、惑星、衛星の三体の関係はまさに二重振り子である。惑星は太陽の周りを周回する。これが一番目の振り子である。振り子は慣性移動しようとするおもりを一本の棒でつなぎ止め、円運動に変換したものだ。支点とおもりをつなぐ棒は、重力に他ならない。さらに衛星は惑星の周りを周回している。これが振り子の先につけられた二番目の振り子だ。重力が天体相互に与える影響等、全てが同じ条件というわけではないが、最初の振り子―惑星―の動きが次の振り子―衛星―の動きに影響を与える点をみれば、ほぼ二重振り子と同じ構造であることがわかる。観測上も惑星や衛星の軌道には数学的な計算に合致しない部分があるとされ、その原因については様々な解釈があるが決定的な説明は未だ存在していない。二つの系の関係を記述することまでがデカルト座標の限界とする本書の考え方は、三体問題(多体問題)の指し示す数学的解析の限界と合致している。

先に紹介したジュリアン・バーバーの関係説は座標ゼロを必要としない。物体相互の関係のみを「変化」を測るための情報とするものである。これについては科学哲学を専門とする内井惣七さんの『空間の謎・時間の謎 宇宙の始まりに迫る物理学と哲学』(中公新書)に詳しく紹介されている。上図は一六五頁からの引用である。バーバーは三つの物理系相互の関係を示す三角形をプラトニアと呼び、この図だけで「変化」を記述できるとした。そこには座標ゼロは登場しない。必要なのはある瞬間の三点の関係と別のある瞬間の三点の関係のみである。暫定的に定めたプラトニアの位置を動かして、それぞれの間隔の最小値を求めれば、その時の位置関係は系相互の「変化」としての客観性を獲得できる。座標ゼロを介さないこの考え方は、本書の文脈からも明らかに有利である。一つひとつの点の移動距離の違いが、一つの点を座標ゼロとして固定してしまうデカルト座標と比べてはるかに少なくなる。それはそれぞれの系の位置を指し示す「点」のぶれやかすれが、ベクトル方向は異なるとしても、それぞれ質的に近いものになるということを意味する。つまり、飛ぶ矢のパラドックスにおいて、「飛ぶ矢」と「飛ぶ矢の背景」のどちらともが静止した状態に近くなる。どちらともがほんのわずかずつ動いている状態と言うべきか。

デカルト座標と、関係説とは、物理系の相対速度が我々の日常レベルで、地表を擬似的に絶対的な慣性系と見なすことができるようなケースであれば、ほとんど差がないはずだ。そのような場合はむしろ座標ゼロで一つの系を固定してしまった方が「動き」の軌跡はたどりやすい。しかし、対象となる系が相対的に極端な速度を持っている場合、例えば光速の何%といったレベルだとすると、デカルト座標のままでは座標ゼロと高速移動する座標点とでは、「質」が大きく異なってくるに違いない。そのようなケースで関係説は特に有利になると考えられる。

本項のまとめとして、先に紹介した別冊日経サイエンス『時間とは何か?』の次の言葉を紹介しよう。

「この宇宙には時間は存在しないかも知れないが、宇宙を細かく分割することを考えると、そのいくつかの部分が、他の部分の時計として機能するという。時間のない世界から、時間というものが立ち現れるのだ。私たちが時間を感じるのは、私たちがそもそも、そうした部分の1つをなしているからだ。」(三一頁)

慣性系一つひとつは静止系と変わりない。静止系である以上、「動き」は系単独の属性ではない。「動き」は物理系相互の関係によって生まれてくる。しかし、そこに関係を見出すのは我々観測者である。我々が視点を世界に与えることで、関係が生まれ、動きが生まれ、時間が生まれる。

余談ではあるが、今世紀の初めにポアンカレ予想といわれる数学の難問が証明された。アインシュタインの特殊相対性理論とほぼ同時期に、関係説を支持するフランスの数学者アンリ・ポアンカレによって提出され、百年にわたって未解決だった予想である。この予想の証明によって宇宙が果てがないのに閉じている三次元球面という形である可能性が生まれてきたらしい。これは前後左右上下全てがつながり合っている宇宙である。例えば地球を宇宙ロケットに乗って出発し、どこまでも真っ直ぐに進んでいくと、出発した時とは逆の方角から地球に戻ってきてしまう。そのような宇宙における系相互の関係をイメージしてみよう。例えば地球の隣に月があり、そのまた隣に他の惑星があり、太陽があり、別の恒星系があり、別の銀河系がありというように、関係は次々に連なっていく。ところが、そんなふうに隣隣と関係を連ねていくうちに、いつの間にかぐるりと一周して、関係の始まりだったはずの地球そのものが再び関係の一部となって戻ってくるのだ。そのような宇宙においては基準となる座標は存在せず、ただ物理系相互の関係のみが空間を構成し、その変化が時間を作り出す。系は時としてぶつかり合い、爆発して無数の新しい慣性系を宇宙にまき散らす。しかし、そのような変化も宇宙全体としては物体の位置を入れ替えただけであり、本質的な変化ではないのかも知れない。エネルギー保存則(熱力学第一法則)の存在が暗示しているように、閉じた宇宙の中ではただ物質が止むことなく揺れ続けているだけなのかも知れない。我々「人」という観測者は、それら全体の一部だけを切り取って来て、「動き」や時間の流れを脳内で構成している。

前出の別冊日経サイエンス『時間とは何か?』にまた次のようにある。

「この世界が本質的には時間のない世界だとしても、時間というものが一見、存在しているように見えるのも確かだ。なぜこの世界が時間で動いているように見えるのか。これを説明するのは、時間のない量子重力理論の支持者にとっては、火急の問題となっている。」(三〇頁)

3 数学的な時間 ーアキレスと亀ー

ゼノンが提示したパラドックスの一つに「アキレスと亀」がある。

古代ギリシャの英雄アキレスがある時亀と競争した。ハンデをつけて亀に先に行かせ、アキレスがそれを追いかけた。ところがアキレスは亀に追いつけない。アキレスが最初に亀がいた場所に到達して顔を上げると、亀はそれより少し前に進んでいる。またアキレスが亀がいた場所までたどり着いて顔を上げると、亀はまた少し先に進んでいる。それを延々繰り返して、亀とアキレスの間はどんどん縮まってはいくが、縮まるだけで永久に追いつくことはない。

本書前項で次のように述べた。

数学は異なる慣性系を無限の視点によってそれぞれ擬似的な静止系と見なし、点として扱うことを可能にした。それによって、実際には認識不可能な瞬間という状態における異なる慣性系相互の関係を、客観的に記述することに成功した。

瞬間というのは実に奇妙な状態だ。本書前項で述べたように、カメラで瞬間を撮影するには無限に速いシャッタースピードが必要になる。だが無限に短い露出時間とはいえ、それは有であって無ではないはずだ。有である限り存在するはずの写真上のぶれが、瞬間においては無、すなわち全くぶれのない点として記述されている。

例えるなら瞬間というのは一枚の絵のようなものだ。人の認識のままでは「動き」という正体不明な状態にある系の一つひとつを、瞬間というキャンバス上に点として固定する。その絵を連続写真のように重ね合わせることで、系自体の軌跡と系相互の関係とを記述している。それはいわば「動き」をいったん凍らせて、かつて「動き」だった氷の塊をその軌跡にそって並べることで、もとの「動き」を再現しようとするようなものだ。どの瞬間を捉えても無限の視点によって「動き」を凍らせることができる。しかしこの瞬間はその瞬間だけのものである。異なる慣性系だったものを静止させ、複数の系をまるで一つの系であるかのように扱うことで他の瞬間との関係を切り離し、数学的に記述することが可能になった。それによってどんな瞬間の点相互の関係をも記述できるようになったが、当然の結果として瞬間相互の本質的なつながり―流れ―を記述することができなくなった。つながりが無くなってしまったものを並べることで、擬似的な「つながり(流れ)」を記述することはできるが。

またこの時、それぞれの点が同じ座標に位置する―アキレスが亀に追いつく―ことには、どのような意味があるか。

異なる慣性系上にあるものを、それぞれに寄り添う複数の視点によって擬似的な静止系として扱っているのが数学だと先に述べた。瞬間という架空の状態を想定し、その上で異なる慣性系をあたかも一つの系であるかのように記述している。

それらの擬似的な点が同じ座標に重なった時、それぞれの点が本来持つ特徴である、異なる慣性系、異なるベクトルの「動き」、という本質が現れ出る。二つの点の関係を記述するだけなら有効だった数学の限界が、重なり合った瞬間に露呈する。

それらはたとえ同じ座標にあったとしても、本質的な意味では同じ座標に到達しているとはいえない。それは異なる波長の波が波の状態を保ったまま重なり合うようなものだ。数学的な記述である「異なる慣性系の座標の一致」は、実際には一致していないのであり、それを同じ座標として扱うこと自体が、いわば異なるパラダイムの基に定義づけられた言葉を同じ意味内容のものとして扱い、それに気づかないでいるようなものだ。

つまり、二つの点がほんの少しでも離れている状態と、完全に一致している状態とでは、同じ点でもそれらの定義そのものが異なっている。数学は、それぞれ質的に異なる慣性系を擬似的な静止系として扱った上に、さらにそれらを同じ座標上に重ねてしまうという二重の疑似状態を創り出してしまっている。もしその同じ座標が本当に一つの座標であるなら、それまで複数だった質の異なる慣性系が一つを残して、後の全てが消失してしまったということになる。「無限の視点」によって擬似的な静止系―点―として扱われたそれぞれの慣性系は、それが本来他の点、すなわち他の慣性系とは異質な存在であるため、そのどれをも消し去ることはできない。つまり点と点の関係を記述することはできても、それを重ね合わせることはできない。アキレスは亀に永遠に近づき続けるが、永遠に重なり合うことはないのだ。

人の日常的な認識においては、いとも簡単に亀に追いついてしまうアキレスが、数学的には永遠に追いつけないなどといったパラドックスは、数学の持っている性質そのものから来る。

数学の持っている性質と書いたが、「アキレスと亀」は無限という概念に関わりが深い。「アキレスと亀」は次のように言い換えられる。アキレスと亀との間には無限の点があり、アキレスはそれらの点を全て通過しなければならない。無限の点を有限時間で通過することはできないから、アキレスは永遠に亀には辿り着けない。

本書においても無限という言葉が繰り返し使われている。「無限の視点」「無限のシャッタースピード」等がそれだ。現在という幅のないはずの瞬間における「動き」について記述するためには、この無限という概念を避けて通れないのかも知れない。小島寛之さんの『無限を読みとく数学入門 世界と「私」をつなぐ数の物語』(角川ソフィア文庫)に、十九世紀の数学者ゲオルク・カントールの次のような証明が説明されている。

「2つの異なる長さの線分上の点の数は同じである」(一四一頁)

「原理は簡単だ。線分ABと線分CDに対し、ACとBDの交点をOとし、Oを通る直線とAB、CDの交点をそれぞれP、Qとする。このPとQとを1対1対応させればよい。この方法でAB上のすべての点とCD上のすべての点が1対1対応する。AB上の点の数の「無限」とCD上の点の数の「無限」とは「等しい」のである。」(一四一頁)

「異なる長さの線分上の点の数は同じ」ということは、質の異なる点、もっとはっきり言えば幅の異なる点が存在するということに他ならないのではないか。カントールは前出の証明を初めとして、質の異なる「無限」の存在を証明し、証明不可能であることがゲーデルによって証明された有名な連続体仮説の構想にまで至る。これらについて本書において踏み込むことはしない。

ただ、本書のここまでの文脈からは次のように言える。無限という概念は、ぶれもかすれもない点によって座標を指し示し、「動き」を静止させた結果として、本来存在していたはずの幅が削り取られて生まれてきた余剰部分に他ならないのではないかと。

点という概念の不可思議さは数という概念のそれと重なる。数の一つひとつは幅を持たない。瞬間という状態も幅を持たない。数や瞬間のように幅を持たない存在は例え概念上のものであってもそう多くはあるまい。しかし、我々は何の違和感もなく数を使い、何の違和感もなく瞬間という状態について想像をめぐらし、そのイメージを使ってSF映画まで作ってしまう。それは数や瞬間がそもそも我々の心の中で作られたものだからかもしれない。

『数覚とは何か?(THE NUMBER SENSE -HOW THE MIND CREATES MATHEMATICS-)』(早川書房)という本がある。副題の邦訳は「心が数を創り、操る仕組み」。著者スタニスラス・ドゥアンヌは数学者から認知心理学・神経科学に転じた研究者である。ヒトを含む多くの動物が生まれつき数を認識する力を持っているという仮説に基づいて、それに関連する様々なエピソードをこの本において紹介している。

我々は、目の前に並べられた物の数を、1から3までであれば瞬時に認識することができる。ところが3より大きな数については、認識するスピードが極端に落ちてくる。猿などの動物たちも、3までの数については、ある程度抽象概念としても認識できるが、それ以上になるととたんに認識の精度が落ちる。また、様々な文化によって使用されている文字としての数字が、3までは象形的な記号を用いているが、それ以上になると元の数とは全く異なる記号を用い始める。例えばⅤを基本としたその両側のⅣとⅥといった具合である。このように「1」「2」「3」は、特別な数だと著者は言う。それらについての認識は、我々動物に先験的に与えられたものだと。

本書の枠組みを使えば以下のようなことが言える。我々ヒトがものの数を認識する時、目の前に提示された物体の集団を分割しようとする操作の結果として「1つ」か「2つ」か「3つ」かを判断しているのではなく、複数の像が脳内でステレオグラム合成されて1つの像と認識可能かどうかを基準にして数を認識していると考える。1つと判断する時は、目の前に並んだ像の1つが現在で、他の像が過去の残像と脳内処理されている。2つと判断する時は、目の前に並んだ像がどちらとも現在であり、残像ではないと脳内処理されている。3つ(以上)と判断する時は、目の前の像が最初から脳内でステレオグラム合成する必要がないほど多数であると処理されている。

また『数覚とは何か?』には、数が大きくなるほど我々はそれを認識するだけでなく、比較などの操作をすることにも時間がかかる点が記されている。著者は次のように述べて、「1」「2」「3」以外の数字の処理が、言語的になされていることを説明している。

「複雑な計算をするときには、ついつい数を声に出して言ってしまうものだ。算術を言葉にすることがいかに重要かと言うことは、アルファベットを声に出して唱えながら、同時に何かを計算してみるとわかる。やってごらんなさい。ひどく難しいことがよくわかるはずだ。なぜなら、声に出して言うと、大脳の言語生産システムがいっぱいになってしまい、暗算に必要な容量がなくなってしまうのである。」(二三六頁)

「1」「2」「3」だけが特別な数なのは、それらが我々の言語機能によらず、我々の現実認識のシステムそのものから生まれたものだからだ。